酒類販売免許とは?許可の取得方法~申請後に必要な手続まで徹底解説

お酒のビジネスを始めたいけど・・・

何から手をつければいいのかよく分からない…。

免許にはどんな種類があるの?

取得にはどれぐらいの期間が掛かるの?

酒類販売免許は免許の種類が色々ある上、それぞれの免許によって販売できるお酒が違ったり、販売できる相手が異なったりと、とても複雑です。

また、免許を取得する要件に関しても、取得する免許によって違うので、「どの免許を取得する必要があり、その免許の取得が可能なのか?」と判断を自分でするのはかなり難しいです。

そのため、当サイト(酒類販売許可ナビ)では、その免許を取得できるのか専門家の意見が聞きたい方向けに、無料診断を実施しています。

免許を取得してお酒の販売を始めたいという方は、ぜひ、ご活用ください。

\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

とわいえ、中には自分で酒類販売免許について知識を身に付けて、自分で判断したいという方もいるかもしれません。

そんな方のために、この記事では酒類販売免許の基本から取得方法、種類、申請の流れ、取得後の義務までをわかりやすく解説しています。

「飲食店での提供と販売の違いは?」「ネット販売はどうなる?」「自分は免許を取れるの?」など、初心者がつまずきやすいポイントも紹介していますので是非最後までご覧ください。

この記事を書いた人

酒類販売免許とは?

お酒を販売するには、「酒類販売免許」という国税庁(税務署)の許可が必要です。

酒類販売免許とは、お酒を販売するために税務署から受ける許可のことです。

これは「酒税法」に基づいて定められている制度で、販売するには必ずこの免許が必要になります。

酒税法では、酒類の製造や販売、流通について細かくルールが定められており、免許がなければ酒類を販売することはできません。

特に、酒税は国にとって大切な税収源の一つであり、適正に徴収するためにも、販売ルートをしっかり管理する必要があります。

そのため、お酒を販売を行いたい場合は、事前に免許申請を行い、所定の要件を満たしたうえで許可を受ける仕組みとなっています。

そして、もし免許を取得せずにお酒を販売した場合には、酒税法違反となり1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されてしまう可能性があります。

お酒の販売に免許が必要な理由

お酒の販売に免許が必要な理由は、扱いを誤るとトラブルにつながりやすい商品だからです。

特にお酒は、未成年者の飲酒や飲酒運転といった問題に直結することもあり、社会的にも慎重な取り扱いが求められています。

そのため、販売する側には、その責任を十分に理解したうえで、ルールを守る姿勢が求められているわけです。

また、仕入れ先や販売先が不明確なままお酒が流通してしまうと、無許可販売や偽造品の販売といったリスクも考えられます。

そこで、免許制度を設けることによって、こうした問題の抑止や、酒類流通の透明化が図られているのです。

酒類販売免許が不要なケースと必要なケース

お店でお酒を取扱う場合でも酒類販売免許が必要な場合と不要な場合があります。

以下では、どのような場合に酒類販売免許が必要で、どのような場合に酒類販売免許が不要かを解説します。

酒類販売免許が必要なケース

上記のようにお酒を販売する場合には、酒類販売免許が必要となります。

例えば、酒屋が店頭やネットでお酒を販売するケースはもちろんのこと、飲食店がテイクアウトでお酒を販売する場合にも酒類販売免許が必要になります。

また、メルカリやヤフオクでお酒を仕入れて販売する場合や、家にあるお酒を継続的に販売する場合にもお酒の免許が必要となる点は注意が必要です。

酒類販売免許が不要なケース

一方で、飲食店の店内で飲む用のお酒を提供する場合には酒類販売免許は不要で、あくまでも飲食業の許可があれば問題ありません。

なぜなら、開封してグラスに注がれたお酒を販売する行為は、「お酒の販売」ではなく「お酒の提供」としてと扱われ、法律上の扱いが異なるからです。

また、家にあるお酒を処分のために1度だけ販売する行為や、自分が飲む用にお酒を買い取る行為は酒類販売業に該当しないため、こちらも免許は不要です。

無許可販売は1年以下の懲役または50万円以下の罰金

事業としてお酒の販売をしているかどうかに関わらず、無許可で継続的にお酒を販売している場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されてしまう可能性があります。(酒税法第56条)

特に、最近ではメルカリやヤフオクなど、誰でも簡単にネットでお酒を売買できてしまうので注意が必要です。

因みに、無許可営業で罰則を受けているケースも年々増えています。

例えば、大阪国税局の場合だと、2021年度には酒税法違反により11件の行政処分し(読売新聞オンライン|2022年10月28日付)、2023年には高級ウイスキーを無許可で繰り返し転売していた20代の男性に対し、酒税法違反に基づく行政処分を行ったと報じられています(NHKニュース|2023年12月5日付)。

無許可営業はバレるリスクが高い

無許可営業なんてバレないでしょ!

と思っていませんか?

ですが、無許可営業は以下のようなケースでバレてしまう事が良くあります。

- 通報されるケース

- 税務署による調査

- インターネット上の公開情報

因みに、国税庁はネット等で無許可営業を行っていないか調査したり、通報窓口を設けて情報提供を呼び掛けています。

そのため、「ちょっとだけなら大丈夫」と思って安易に無許可でお酒の販売をするのはやめましょう。

無許可営業や罰則について詳しく知りたい方は「酒税法違反とは?通報でバレる?メルカリ転売や自家製梅酒の落とし穴」の記事もご確認ください。

無許可販売のリスクを避けるには、正しい免許の取得が不可欠です。

免許取得について不安がある方は、ぜひご相談下さい!

\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

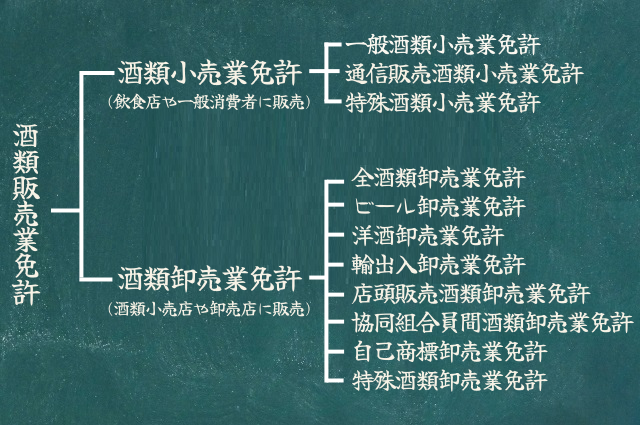

酒類販売免許の種類と特徴

「酒類販売免許」と一言でいっても、実はいくつもの種類があり、それぞれ販売できるお酒の種類や販売相手、販売方法に違いがあります。

たとえば、一般のお客様にお酒を販売したい場合と、酒屋さんなどに卸売りしたい場合とでは、取得すべき免許が異なります。

まず大きな分類として、酒類販売免許は「小売業免許」と「卸売業免許」の2つに分けられます。

- 酒類小売業免許・・・飲食店や一般消費者にお酒を販売する免許

- 酒類卸売業免許・・・酒屋や酒類卸売業者にお酒を販売する免許

酒類小売業免許

酒類小売業免許とは、一般消費者や飲食店にお酒を販売するために必要な許可です。

お酒は、健康や生活習慣に影響を与える商品でもあるため、誰でも自由に販売できるわけではありません。そこで、国が販売者を適切に管理し、安全でルールに沿った取引を行うために、この免許制度が設けられています。

たとえば、コンビニや酒屋さんが缶ビールや焼酎などをお客さんに販売するには、この酒類小売業免許が必要になります。

なお、酒類小売業免許にはいくつかの種類があり、販売方法によって取得すべき免許が変わります。主なものとしては、店頭で販売するための「一般酒類小売業免許」、ネットやカタログなどで販売する「通信販売酒類小売業免許」、そして特定の条件下で販売を行う「特殊酒類小売業免許」があります。

酒類卸売業免許

酒類卸売業免許は、お酒を小売店や他の卸売業者にまとめて販売する際に必要な許可です。

この免許は、大量のお酒を事業者間でやり取りする場合に、適正な管理と安全な流通を確保することを目的として、法律で定められています。

たとえば、酒類卸売業者がコンビニや酒屋などに商品としてお酒を販売する場合、この酒類卸売業免許が必要になります。

また、酒類卸売業免許には「全酒類卸売業免許」や「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」など、販売できるお酒の種類や取引先によってさらに細かく8種類に分かれています。

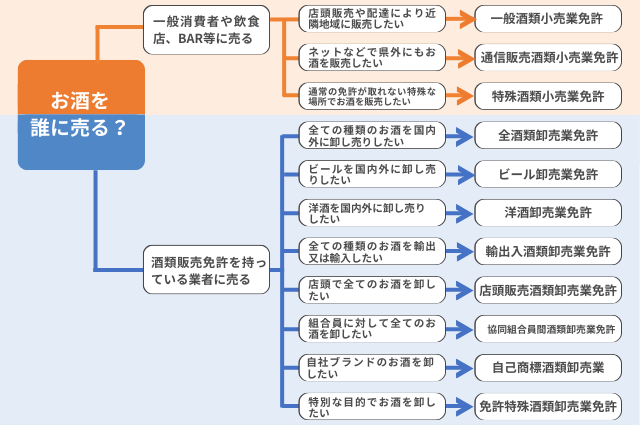

どの免許を取得すればいい?

上記では、それぞれの免許について簡単に解説しましたが、

どの免許を取得すれば良いのかわからない…

という方も多いのではないでしょうか?

その方は、「酒類販売免許の種類や特徴をわかりやすく解説!どの免許を取るべき?」の記事や、以下のチャートを参考に、どの免許が必要なのかを判断してみてください。

ただ、中にはそれでもやっぱり、

必要な免許が合っているのか心配…

間違って免許を取得したくない…

という方も多いのではないでしょうか。

そんな方は、是非、酒類許可ナビ代行の無料診断をご活用ください。

酒類許可ナビ代行では、どの免許があなたのビジネスに必要かや、現時点で免許を取得できるかを無料で診断致します。

\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

酒類販売免許の取得は難しい?

酒類販売免許は以下の5つの理由から免許の取得は難しいと言えます。

まず、酒類販売免許はここまででも解説したように、法律自体が複雑です。

そのため、販売相手や販売方法、販売するお酒の種類によって取得する免許が異なるほか、免許を取得するための要件も異なります。

また、申請にはたくさんの書類を作成する必要があるので、取得難易度としては難しいと言えます。

免許の種類別の取得難易度

| 免許の種別 | 難易度(5点満点) | 未経験 |

|---|---|---|

| 通信販売酒類小売業免許 | (3.5/5点) | 〇 |

| 一般酒類小売業免許 | (3.5/5点) | 〇 |

| 酒類輸出卸売業免許 酒類輸入卸売業免許 | (4/5点) | △ |

| 洋酒卸売業免許 | (4/5点) | △ |

| 自己商標卸売業免許 | (4.5/5点) | △ |

| ビール卸売業免許 | (5/5点) | × |

| 全種類卸売業免許 | (5/5点) | × |

酒類販売免許の取得は決して簡単ではありませんが、取得する免許の種類によっては取得要件のハードルが低く、比較的簡単に取得できる免許もあります。

詳しくは「酒類販売免許の取得は難しい?|免許の種類別の難易度と注意点を解説」の記事で免許の取得難易度について解説しているので是非参考にしてみてください。

酒類販売免許の4つの取得要件

酒類販売免許を取得するためには、単に「お酒を売りたい」と申し出れば許可がもらえるわけではありません。

酒税法(第10条)では、免許を取得する際に満たすべき4つの要件が定められており、これらすべてをクリアする必要があります。

具体的には、以下の4つの要件を満たす必要があります。

これらのいずれかが欠けていると、免許を取得することはできません。

また、免許の種類によって若干要件が異なる点もあるので、自社のビジネスに合った免許と、その要件を正しく確認する必要があります。

それぞれの要件については以下で順に解説しますが、より詳しく知りたい方は「酒類販売免許の要件とは?初心者向けに4つの条件をわかりやすく解説」をご確認ください。

人的要件(免許を取れる人の条件)

人的要件とは、「どんな人・会社が免許を取得できるか」という条件です。

たとえば、過去に酒類販売免許を取り消されたことがある方や、税金を滞納して強制的に徴収されたことがある方、未成年にお酒を提供したり法律違反で罰金を受けたことがある方などは、一定期間、免許を取得することができません。

また、法人の場合は代表者だけでなく役員も対象になるため、申請前には役員の経歴などもしっかり確認しておきましょう。

場所的要件(お酒を売る場所の条件)

場所的要件とは、「お酒を販売する場所が免許を出すのにふさわしいかどうか」を判断する基準です。

たとえば、他の店舗と明確に区切られていない場所や、バーやレストランと併設されているスペースなどでは、免許が認められない場合があります。

お酒の販売には、商品の保管や管理、税務の監督といった観点もあるため、販売場所の適正性が求められるのです。

具体的な条件や注意点は、「酒類販売免許の販売場とは?営業所・事務所の要件をわかりやすく解説」を参考にしてください。

経営基礎要件(安定した経営ができるか)

経営基礎要件では、「お酒を安定的に販売できるだけの経営体制が整っているか」がチェックされます。

たとえば、過去に破産していて復権していない場合や、現在も税金を滞納している、過去1年以内に銀行取引停止処分を受けているといったケースでは、免許の取得は難しくなります。

また、直近の決算で赤字が続いていたり、債務超過の状態にある場合も注意が必要です。

経営状況が不安定だと、事業継続性に不安があると判断されるため、要件を満たしていないと判断されてしまうからです。

さらに、免許の種類によっては「お酒の販売経験」や「販売設備・資金力」が求められることもあります。

特に全酒類卸売業免許やビール卸売業免許は要件が非常に厳しく、年間販売量の基準や抽選制度も設けられています。

赤字や債務超過の場合でも免許が取得できるのか、またはどのように対応すればよいのかについては、「酒類販売免許は赤字や債務超過でも取れる?取れない場合の対策も解説!」で詳しく解説していますので、あわせて確認しておくと安心です。

需給調整要件(市場のバランスを崩さないか)

需給調整要件とは、新しく酒類製造免許や酒類販売免許を認めることで、酒類市場のバランスが崩れ、酒類業界の経営が不安定になり、最終的に酒税の確保に影響を与えないようにするための要件です。

例えば、ネット通販で販売できるお酒に制限されていたり、全種類卸売業免許やビール卸売業免許の数を制限していたりするのですが、それらの制限がしっかりと守る必要があります。

免許要件が複雑で分からない…

お酒の免許を取れるか相談したい…

という方は、以下よりお気軽にご相談下さい。

\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

酒類販売免許の取り方は?申請〜許可取得までを解説

酒類販売免許を取得するには、事前にいくつかの準備が必要です。

特に初めて申請する方にとっては、「どんな書類が必要?」「どのタイミングで何をするの?」と不安に感じることも多いでしょう。

そこでこの章では、酒類販売免許の申請から許可取得までの流れを、ステップごとにやさしく解説していきます。

また、取得する免許によっては上記の流れが若干異なるケースもあります。

そのため、どのように進めればいいのかわからない場合には、管轄の税務署や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

酒類販売免許に必要な書類一覧【法人・個人別】

酒類販売免許の申請に必要な書類は法人と個人で若干異なります。

更に、取得する免許の種類によっては、その免許特有の添付しなければならない書類もあります。

詳細については、「酒類販売業免許の必要書類を完全解説|一般・通販販売・卸売に対応」で詳しく解説していますので、ここではできるだけ簡潔に必要書類を紹介します。

| 書類名 | 法人で申請 | 個人で申請 | 取得場所 |

|---|---|---|---|

| 申請書 | 〇 | 〇 | 国税庁HP |

| 免許要件誓約書 | 〇 | 〇 | 国税庁HP |

| 履歴書 | 〇 | 〇 | 自身で作成 |

| 定款の写し | 〇 | ✕ | 会社設立時に作成したものを使用 |

| 地方税の納税証明書 | 〇 | 〇 | 都道府県税事務所、市区町村役場(又は市税事務所) |

| 直近3事業年度分の財務諸表 | 〇 | ✕ | 申請者が保管している書類のコピー |

| 不動産の登記事項証明書 | 〇 | 〇 | 全国の法務局 |

| 賃貸契約書のコピー | △ | △ | 申請者が保管している書類のコピー |

| 不動産の使用承諾書 | △ | △ | 自身で作成 |

免許の種類によって必要な書類

上記は、免許の申請に必要な共通の添付書類ですが、免許の種類によっては特有の書類が必要です。

具体的には、以下の免許を取得する場合には、別途、追加で書類を準備しなければなりません。

ちなみに、上記の免許特有で必要となる書類についてもっと詳しく知りたい方は「通信販売酒類小売業免許」、「洋酒卸売業免許」「輸出卸売業免許」、「輸入卸売業免許」、「自己商標卸売業免許」のそれぞれの取得したい免許のページをご確認ください。

酒類販売免許の取得に必要な費用は4~9.5万

| 法人申請の内訳 | 酒類小売業免許 | 酒類卸売業免許 |

|---|---|---|

| 登録免許税 | 30,000円 | 90,000円 |

| 公的書類取得費用 | 約5,000円 | 約5,000円 |

| 酒類販売管理者研修 | 約5,000円 | ー |

| (事業目的・定款変更) | 3~5万円(変更が必要な場合) | 3~5万円(変更が必要な場合) |

| 合計 | 約40,000円 | 約95,000円 |

酒類販売免許を取得する際には、登録免許税や公的書類の取得費用など、いくつかの費用がかかります。

法人か個人かによって必要書類が異なるほか、取得する免許の種類によっても費用に差があります。

たとえば、酒類小売業免許を取得する場合は約4万円、酒類卸売業免許では約9.5万円が目安となります。

ただしこれはあくまでも登録免許税や公的書類取得費用、酒類販売管理者研修の受講料などを合計した金額であり、法人で申請する場合には「定款変更」などで追加費用が発生するケースもあります。

具体的な費用の内訳や免許の種類ごとの違いについては、より詳細な情報を「酒類販売免許の取得費用は?|個人・法人別や行政書士の代行料金の平均相場」の記事でご確認いただけます。

酒類販売免許を行政書士に依頼した場合の費用

| 酒類小売業免許 | 酒類卸売業免許 | |

|---|---|---|

| 登録免許税 | 30,000円 | 90,000円 |

| 公的書類の取得費用 | 約5,000円 | 約5,000円 |

| 酒類販売管理者研修 | 約5,000円 | ー |

| 事業目的・定款変更(法人の場合) | 3~5万円(変更が必要な場合) | 3~5万円(変更が必要な場合) |

| 行政書士の代行費用 | 136,591円 | 136,591円 |

| 合計 | 約176,591円 | 約231,591円 |

申請に必要な書類の数や手続きの複雑さから、酒類販売免許の取得は行政書士に依頼するのが一般的です。

行政書士に代行を依頼する場合の報酬額の全国平均は136,591円とされています(令和2年度の日本行政書士会の報酬統計調査より)。

つまり、行政書士に依頼する場合のトータル費用は、酒類小売業免許で約176,000円、酒類卸売業免許で約231,000円程度が目安になります。

なお、当サイトでは、全国平均よりも安い料金(税込109,800円・税込120,780円)で酒類販売免許の申請代行を承っております。

\面倒な手続きは全て丸投げ/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

酒類販売免許の取得にかかる期間4~5カ月

| 内容 | 期間 |

|---|---|

| 申請の事前準備 | 0.5~1ヶ月 |

| 必要書類の収集 | 0.5~1ヶ月 |

| 酒類販売管理者研修の受講 | 1日 |

| 申請書の作作成 | 1ヶ月 |

| 審査期間 | 2か月 |

| 合計 | 4~5カ月 |

酒類販売免許の取得には、準備から申請、審査を含めておおよそ4〜5カ月程度かかるのが一般的です。

なかでも時間がかかるのは、必要書類の収集や申請書の作成、そして税務署による審査期間です。

特に、申請書類に不備があったり添付書類が不足していると、補正対応に時間がかかり、審査が長引いてしまうこともあります。

少しでも早く免許を取得したい方は、申請前の準備やスケジュール管理がカギになります。

取得までの具体的な流れや目安期間について詳しく知りたい方は、「酒類販売免許の準備~許可取得までにかかる期間は?最短何日で取れる?」の記事もご参照ください。

酒類販売免許を行政書士に依頼した場合の期間

| 行政書士に依頼した場合 | |

|---|---|

| 必要書類の収集 | 0.5か月 |

| 書類の作成 | 0.5か月 |

| 税務署の審査 | 2か月 |

| 合計 | 3カ月 |

酒類販売免許の申請を行政書士に依頼した場合、事前の情報収集や税務署への相談を自分で行う必要がないため、準備の手間が大幅に軽減されます。

必要書類の作成も1〜2週間ほどで完了することが多く、書類の不足や記入ミスも防げるため、審査もスムーズに進みやすくなります。

ただし、いくら準備が早くても、税務署での審査期間は約2カ月が標準とされているため、最短でも2カ月程度はかかるのが一般的です。

とはいえ、実際に当事務所では最短39日で許可が下りた事例もあります。

このケースでは「書類の収集に3日、申請書作成に1日、審査期間が35日」という非常にスムーズな流れで進みました。

こうしたスピード取得が可能になるのは、やはり経験豊富な行政書士が関わることで無駄な時間やトラブルを避けられるからです。

できるだけ早く酒類販売を始めたい!

何から手を付けて良いのかわからず時間ばかりが過ぎている…

という方は、「酒類許可ナビ代行」の活用がおすすめです。

\面倒な手続きは全て丸投げ/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

酒類販売免許取得後のやるべき義務とは?

酒類販売免許を取得すれば、いよいよお酒の販売を始めることができますが、それで終わりではありません。免許を持って営業を続けていくためには、いくつか守るべき「義務」があります。

ここでは、免許取得後に継続して行うべき3つの大切な義務について紹介します。

酒類販売実績の記帳義務

酒類を販売する事業者には、「どのお酒を、いつ、どこから仕入れて、誰に売ったのか」といった販売に関する記録をしっかりと付けておく義務があります。

これを「記帳義務」といいます。

この記録は、税務署からの指導や調査があった際に提出を求められることがあるため、日々の販売データを正確に記録しておくことがとても大切です。記帳内容には、以下のような情報が含まれます。

記帳義務についてや帳簿に書き方については「【無料テンプレ】酒税法の記帳義務って?|酒類帳簿の書き方や罰則を解説」の記事で詳しく解説していますので、そちらをご確認ください。

酒類販売実績の報告義務

酒類販売業者には、毎年「酒類の販売数量等報告書」を税務署に提出する義務があります。

この報告書は、前年度の4月1日から当年3月31日までに販売した酒類の数量をまとめて、毎年4月30日までに提出するものです。

たとえば、令和7年4月30日までに提出する報告書には、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの販売実績を記載します。

ちなみに、たとえ1本もお酒を販売していなかった場合でも、「販売実績ゼロ」として報告する必要があります。

そして、提出を怠ると、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。(酒税法第58条10項)

酒類販売場での掲示義務

酒類を販売する際には、未成年者の飲酒を防ぐため、販売場に必要な表示を行うことが義務付けられています。

たとえば店頭で販売する場合は、「酒類の売り場であること」や「20歳以上であることを確認できない場合には酒類を販売しないこと」などを、酒類の陳列場所の見やすい位置に表示しなければなりません。

一方、インターネットやカタログで販売する場合は、申込み画面やカタログ上で「20歳未満の者には酒類を販売しない」といった文言を明記し、年齢確認欄の設置や納品書への記載も必要です。

また、すべての販売形態に共通して、酒類販売管理者の氏名や研修情報を記載した「酒類販売管理者標識」を、店舗やサイト上に掲示・掲載する義務もあります。

酒類販売管理研修の更新受講

酒類小売業免許を取得した場合には、お店や会社で「酒類販売管理者」を1人決めて、その人が定期的に「酒類販売管理研修」を受ける必要があります。

この研修は、一度受ければ終わりではなく、3年ごとに繰り返し受講しなければなりません。

もしこの研修を受けずに放置してしまうと、最悪の場合、50万円以下の罰金が科される可能性もあります。(国税庁|酒類販売管理者制度に関するQ &Aの問2)

詳しくは、「酒類販売管理研修とは?」の記事をご確認ください。

酒類販売免許の条件緩和と変更届

酒類販売免許を取得した後に、申請時の内容から変更があった場合には、手続きが必要となります。

具体的には以下の2種類の手続きがあります。

- 条件緩和

- 異動申告書(変更届)

酒類販売免許の条件緩和とは?

酒類販売業免許の「条件緩和」とは、すでに取得している酒類販売免許に付けられた販売の条件を一部緩和(または解除)してもらう手続きの事です。

例えば、以下のようなケースで条件緩和手続きを行います。

つまり、新しく免許を取り直すのではなく、あくまで「既存の免許の範囲を広げるための見直し」というイメージです。

条件緩和を希望する場合は、所轄の税務署に申請を行い、審査を受ける必要があります。

酒類販売免許の異動申告書とは?

酒類販売免許の「異動申告書」とは、免許取得後に内容に変更があった場合に、税務署へ提出する手続きです。

条件緩和とは異なり、審査が不要な事後の届出にあたるため、比較的手続きはシンプルですが、提出を忘れると後々トラブルになることもあるため注意が必要です。

例えば、以下のようなケースで異動申告書を提出します。

ただし、注意点として押さえておきたいのが、「販売場の住所が変わる場合」です。

この場合は、異動申告書ではなく「酒類販売場移転許可申請書」という別の申請手続きが必要になります。

たとえば、別の建物に引っ越して販売を行う場合などは、単なる変更ではなく、新しい販売場所での許可申請が必要となります。

酒類販売免許の取得に関するよくある質問

酒類販売業免許の取得難易度は?

酒類販売免許の取得難易度は取る免許の種類によって異なります。酒類販売の経験がなくても取れる免許もあれば、10年以上の経験が必要な免許もあります。詳しくは「酒類販売免許の取得は難しい?|免許の種類別の難易度と注意点を解説」の記事をご確認ください。

酒類販売業免許に有効期限はありますか?

酒類販売業免許に有効期限はありません。そのため、一度取得すれば、継続的に営業を行っている限り免許は有効です。ただし、酒類小売業免許の場合には酒類販売管理者が講習を3年に1度受講しなければならない点は注意が必要です。詳しくは「酒類販売免許の更新は必要?有効期限・手続き・注意点を徹底解説」の記事をご確認ください。

酒類販売免許の取得にはどれくらいの期間がかかりますか?

通常、申請書を提出してから許可まで約2~3か月かかります。そのため、必要書類の収集・作成などの事前準備を合わせると4~6カ月程度の期間がかかります。詳しくは「酒類販売免許の準備~許可取得までにかかる期間は?最短何日で取れる?」の記事をご確認ください。

インターネットで大手メーカーのお酒は売れますか?

残念ながら、現行法で取得できる免許で大手通販サイトのお酒を販売することはできません。詳しくは、「通信販売酒類小売業免許とは?」の記事をご確認ください。

酒類販売免許を取得せずにお酒を販売したら罰則はありますか?

はい、無許可で酒類を販売した場合は、酒税法違反となり厳しい罰則が科されます。

具体的には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(酒税法第54条)。

詳しくは「酒税法違反とは?通報でバレる?メルカリ転売や自家製梅酒の落とし穴」の記事をご確認ください。

お酒を買い取るにも酒類販売免許は必要ですか?

お酒を買い取るだけであれば酒類販売業免許は不要です。ただし、買い取ったお酒は販売できない点は注意が必要です。

詳しくは「お酒の買取に免許が必要?リサイクルショップが酒類を売るには? 」の記事をご確認ください。

酒類販売免許の申請でお困りの方へ

何から始めればいいかわからない…

申請が不許可になったらどうしよう…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所