酒類を販売している事業者にとって、「酒類の販売数量等報告書」は毎年必ず提出しなければならない重要な書類です。

提出を忘れると罰則の対象になることもあるため、注意が必要です。しかし・・・

そもそも何を記載すればいいの?

販売実績がない場合でも提出が必要なの?

といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?

この記事では、酒類の販売数量等報告書の基礎知識や注意点、書き方や免許の種類別の記載例まで、分かりやすく解説します。

この記事を書いた人

酒類の販売数量等報告書とは?

酒類の販売数量等報告書とは、前年の4月1日~3月31日までのお酒の販売数量や在庫数量等を税務署に報告する書類のことです。

酒類を販売する事業者は、毎年税務署へ「酒類の販売数量等報告書」を提出する義務があります(酒税法第47条第4項)。

なぜ、酒類の販売数量等報告書の提出が必要

酒類の販売数量等報告書の提出が求められる理由は、主に以下の2つの目的からです。。

- 酒税の適正な徴収を行うため

⇒酒類には酒税が課されており、事業者がどれだけの酒類を販売したのかを明確にすることで、適正な課税を確保します。 - 酒類の流通を管理し、不正を防ぐため

⇒酒類はアルコールを含むため、違法な販売や密造酒の流通を防ぐ目的があります。事業者がきちんと記帳・報告を行うことで、不正な取引を抑制することにもつながります。

酒類の販売数量等報告書の提出方法と期限

酒類の販売数量等報告書の提出期限は4月30日です。

書類は毎年3月ころに税務署から書類が届くため、記入~提出までに大体1.5~2か月程度の猶予があります。

また、手数料等は不要で、報告書の提出についてもe-Taxを使ったオンライン提出や、税務署への持ち込み、郵送に対応しています。

酒類の販売数量等報告書の注意点

酒類の販売数量等報告書は、そこまで難しい書類ではないのですが、自身で簡単に作成が可能です。

しかし、以下の点については注意するようにしてください。

販売実績がなく「0」と記載して報告書を提出しても問題ありませんが、2年連続で販売実績がない場合は注意が必要です。

なぜなら、酒税法第14条2項では、2年以上連続で酒類を販売していない場合、税務署長が酒類販売業免許を取り消すことができると定められているからです。(必ず取り消されるわけではありませんが、その可能性があります。)

ただし、「免許を取り消されたくないから」といって、実際には販売していないのに嘘の報告をすると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります(酒税法第58条10項)。

そのため、2年以上販売実績がない場合でも正直に作成するようにしましょう。

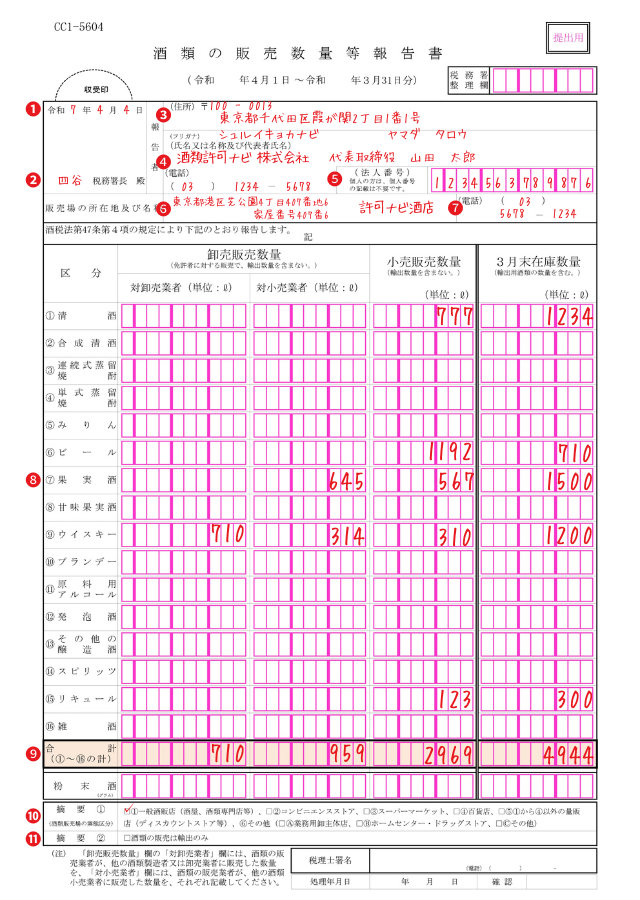

販売数量等報告書の書き方と記載例

「酒類の販売数量等報告書」は、決められた項目に正しく記入すれば、そこまで難しいものではありません。

ただし、記載ミスや記入漏れがあると、修正が必要になったり、税務署からの問い合わせが入ることもあります。

ここでは、記入項目ごとの具体的な書き方や小売・卸売・輸出それぞれのケースに分けた記載例を紹介します。

酒類の販売数量等報告書の書き方

❶日付け

記入日ではなく、報告書の提出日を記入します。

❷提出先の税務署名

酒類販売場を管轄する税務署名を記入します。

❸住所

法人の場合には本店所在地を、個人の場合には営業所住所ではなく、個人の自宅住所を記入します。

❹氏名又は名称及び代表者氏名・電話番号

法人の場合には法人名と代表取締役の名前、個人の場合には個人名を記入と電話番号を記入します。

❺法人番号

13桁の法人番号を記載します。12桁の会社法人番号と異なる点には注意が必要です。

法人番号がわからない場合には国税庁法人番号公表サイトで確認が可能です。個人の場合には記載は不要。

❻販売場の所在及び名称

酒類販売免許を取得した地番(住所とは異なる)を記載します。

販売場の地番がわからない場合には酒類販売免許通知書に記載されている「令和〇年〇月〇日付で申請のあった〇〇県〇〇市〇〇町一丁目2番3 家屋番号2番3」の部分の記載すれば大丈夫です。

❼電話番号

本店の販売場の電話番号が異なる場合には販売場の電話番号を記入します。

❽区分・卸売販売数量・小売販売数量・3月末在庫数量

- 区分

⇒販売しているお酒の品目の列に販売する量をそれぞれ記載。 - 卸売販売数量

⇒卸売販売数量とは酒類卸売業免許や酒類小売業免許などを持っている酒類販売業者に販売した数量のことです。

対卸売業者の欄については卸売業免許を持っている業者に対して販売した数量を単位はリットル(ℓ)で記載します。一方、対小売業者の欄については一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許を持っている業者に対して販売した数量を記載します

因みに、この数量には輸出で販売した数量は含まれません。また、居酒屋やBar、クラブ、レストランなどの飲食店に対して販売した場合は卸売ではなく小売に該当する点は注意が必要です。 - 小売販売数量

⇒小売販売数量とは、店頭やインターネットで一般消費者に対して販売した数量を単位はリットル(ℓ)で記載します。居酒屋やBar、クラブ、レストランなどの飲食店に販売した場合には小売販売数量に該当します。

因みに、小売販売数量についても輸出で販売した数量を除いて記載します。 - 3月末在庫数量

⇒3月31日時点の在庫数量を記載します。そして、卸売販売数量と小売販売数量については輸出分は含めませんでしたが、在庫数量については輸出用のお酒も含めた在庫数を記載します。

❾合計

対卸売業者販売数量、対小売業者販売数量、小売販売数量、3月末在庫数量のそれぞれの合計を記載します。

❿摘要①

お酒を販売している販売場の業務形態を選択します。

記載されている業務形態に該当するものがない場合には「⑥その他」を選択して問題ありません。

ただし、「⑥その他」を選択した場合には、さらにその中のA・B・Cのどれかの選択が必要です。

⓫摘要②

輸出でしかお酒を販売していない場合にチェックを入れます。あくまでも輸出のみで販売している場合に記載する項目であり、小売や国内卸売と合わせて輸出をしている場合には記入は不要です。

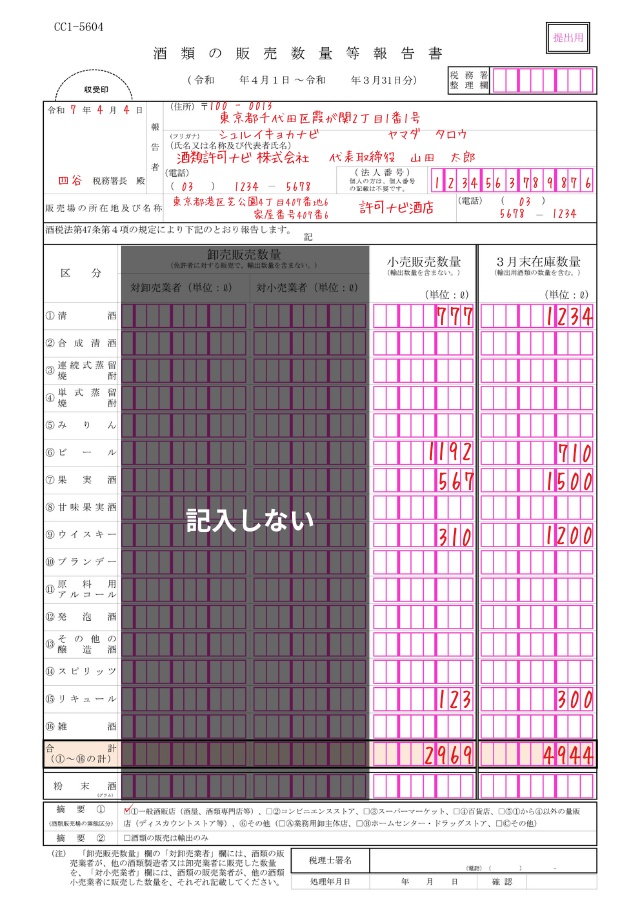

小売のみの販売数量等報告書の記載例

店頭販売やネット通販で一般消費者に対してのみ販売した場合には卸売販売量の記載は不要です。

具体的には、コンビニ、ドラッグストア、ディスカウントストアなどが販売数量等報告書の作成する場合、上記のような記載内容となります。

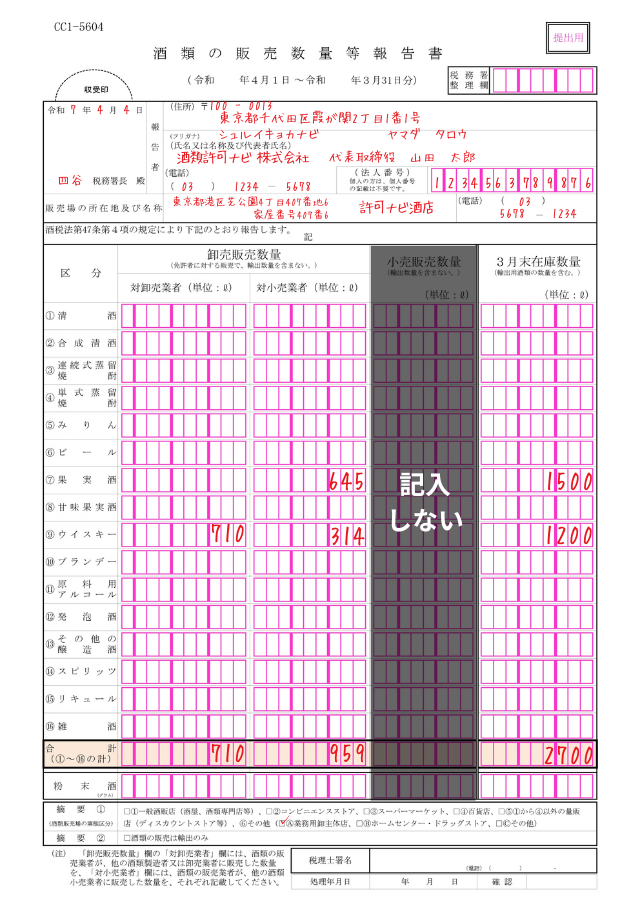

卸売のみの販売数量等報告書の記載例

酒類卸売業免許や酒類小売業免許を持っている酒類販売業者にのみお酒を販売した場合には、小売販売数量の記載は不要です。

具体的には、酒類の問屋や商社などが販売数量等報告書の作成する場合、上記のような記載内容となります。

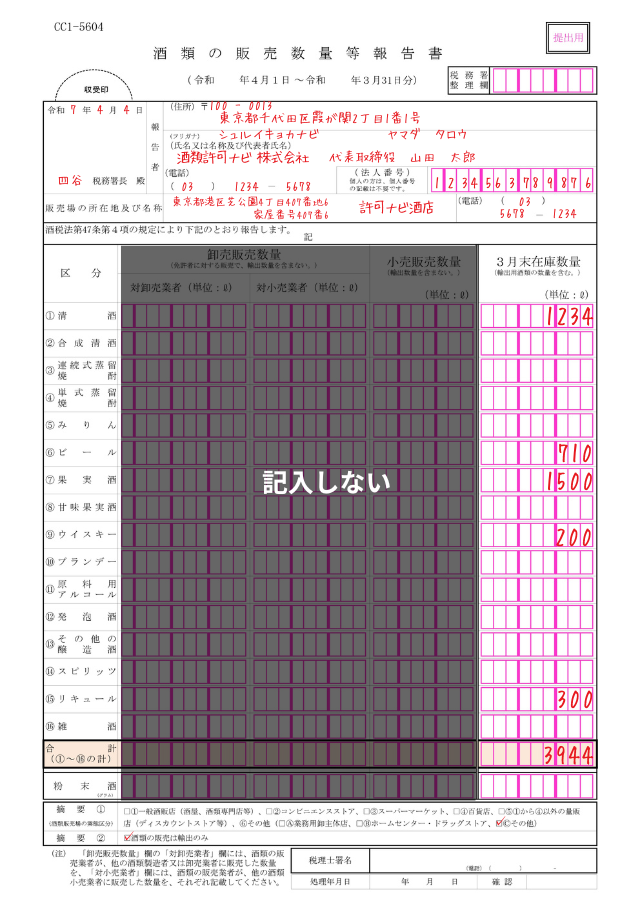

輸出卸のみ販売数量等報告書の記載例

輸出卸売のみを行っている場合には、卸売販売数量と小売販売数量の記載は不要です。

ただし、3月末在庫数量については輸出卸売のみの場合でも記載が必要ですので注意してください。

また、輸出のみの場合には一番下の「摘要②」の忘れずにチェックしておきましょう。

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

こんな方におすすめ

- 酒類販売業者は年1回必ず販売数量等報告書の提出が必要

- 販売数量等報告書は販売場ごとに提出する

- 販売実績がなくても報告書の提出が必要

- 報告を怠った場合には一年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所