古物商の管理者って何?

管理者の必要書類や要件は?

古物商は営業所に必ず1人管理者を選任しなければなりません。

そして、管理者は誰でもなれるわけではなく、要件があるのですが、その要件を知らずに管理者を選任している方も多いです。

そこで、この記事では古物商の管理者について、古物商の専門家が分かりやすく解説します。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

この記事を書いた人

古物商の管理者とは古物営業の責任者

古物商の管理者とは、営業所で行われる中古品の仕入れ・販売を適切に進めるための現場責任者のことです。

古物営業法第13条第1項で、営業所ごとに必ず1人選任することが定められており、名ばかりではなく実際に日々の業務を見て指示できる立場が求められます。

管理者の主な役割は、法令違反や盗品の流通を防ぐために現場を監督することです。

具体的には、買い取り時の本人確認を徹底させること、取引の内容を古物台帳に正確に記録させること、不正の疑いがある品物が持ち込まれたときに適切に警察へ相談・申告させることなどがあります。

管理者になるための3つの主要な要件

古物商の管理者は誰でになれるというわけではなく、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

以下では、それぞれについて詳しく解説していきます。

要件①:欠格要件に当てはまらないこと

管理者の条件は、法律で定められた「欠格要件」に一つも当てはまらないことです。

欠格要件とは、古物商の許可を取得する上で必ず満たさなければいけない条件のことで、古物営業法第4条に具体的に定められています。

そして、この古物商の欠格要件が、管理者にもほぼそのまま適用されています。

詳しくは、古物商の要件で詳しく解説していますが、自己破産や犯罪歴がなければ基本的に欠格事由することはほぼありません。

要件②:営業所で常勤できること

管理者は「現場を見て判断する立場」であるため、営業所に常勤できることが求められます。

単に名前だけを届け出て、実際には現場にいないような「形式上の管理者」は認められていません。

常勤とは、基本的に営業所の営業時間中は管理者が勤務し、日々の取引を監督できる状態をいいます。

そのため、管理者の自宅と営業所との距離や通勤時間には注意が必要です。

警察の審査では「実際に毎日通えるかどうか」がチェックされ、一般的に片道1〜2時間程度までが目安とされています。

例えば、北海道に住んでいる人が沖縄の営業所の管理者になることは、常勤性が担保できないため認要件

③:取り扱う古物に関する知識・技術・経験があること

管理者に関して法律で必ず求められているのは「欠格要件に当てはまらないこと」と「営業所に常勤できること」ですが、実務の観点からは古物に関する知識や経験も重要とされています。

というもの、古物商は管理に知識や技術、経験を得させるように努めなければならないと法律で定められているからです(古物営業法第13条3項)。

そのため、たとえば、自動車やバイクを扱う営業所・古物市場の管理者には、車体や車台番号の改造の有無を見分けられる知識や技術が必要であり、通常は3年以上の実務経験や、専門団体の講習受講などで身につけたものが求められます(古物営業法施行規則第14条)。

ただし、これはあくまでも努力義務なので、知識や実務経験があるに越したことはありませんが、3年の実務経験がないと管理者になれないというわけではなりません。

また、この知識・技術・経験については、各警察署によって対応がことなるので、心配な場合には事前に管轄の警察署に相談しましょう。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

申請者本人や役員も管理者になれる

「管理者は特別な資格を持つ第三者でないとダメ?」と心配される方も多いです。

しかし、結論を先にいうと、個人事業主の場合にはご本人、法人の場合には代表取締役や役員が管理者になることも可能です。

実際、申請者や代表取締役がそのまま管理者を務めるケースが多く見られます。

むしろ、第三者を管理者にする場合は、その人の書類も別途準備する必要があるため、本人や役員が要件を満たしているなら自ら管理者になる方が手続きがシンプルでおすすめです。

外国人が管理者になる場合には注意

外国籍の方も古物商の管理者になることはできますが、特に注意すべきは 「在留資格(ビザ)」 と 「日本語能力」の2点です。

まず、管理者として働くことは「就労」にあたるため、就労に制限のない在留資格を持っていなければなりません。

永住者や日本人の配偶者、定住者などは問題ありませんが、留学や家族滞在のビザでは管理者になることはできません。

次に、日本語能力も重要です。

管理者は取引内容を理解し、古物台帳を正しく記録し、必要に応じて警察対応もしなければなりません。

そのため、日常会話を支障なく話せる程度の日本語を使える必要があります。

【原則】雇用関係にある管理者を営業所ごとに1名を選任

古物商の管理者は、原則として営業所ごとに雇用関係にある従業員を1人選任しなければなりません。

たとえば、東京と大阪でそれぞれ店舗を運営している場合は、東京に1人、大阪に1人、合計で2人の管理者を置かなければなりません。

東京の管理者が大阪の管理者も兼ねることはできません。

また、管理者は基本的に社員やパート・アルバイトなど、雇用契約を結んでいる従業員から選ぶことになります。

アルバイトやパートは退職や入れ替わりが多く、管理者には大きな責任が伴うため、警察署によっては「できれば社員を管理者にしてください」と案内されることも多いです。

【例外①】管理者の兼任が認められるケースもある

複数の営業所が物理的に隣接していて、一人の管理者でも両方を適切に管理できると判断される場合には、同じ人物が兼任することが例外的に認められることがあります。

例えば、同じビル内の別フロアや隣の建物など、移動にほとんど時間がかからず、両方の営業所を実質的に監督できる環境であれば、警察署の判断により兼任が許可されます。

つまり、兼任が例外的に認められるかどうかは、「実際に管理できる」と警察に判断されるかどうかできまります。

そのため、どうしても管理者を兼任したい場合には、必ず管轄の警察署に事前相談するようにしましょう。

【例外②】業務委託でも管理者として認められるケースもある

古物商の管理者は、原則として事業主と雇用契約を結んでいる従業員から選ぶ必要があります。

なぜなら、古物営業法第2条2項1号では、古物営業の営業を委託を受けて売買する場合も、古物商の許可を取得していなければならないと定められているからです。

ただし、契約書の名称が「業務委託契約」であっても、実態が雇用関係と変わらないと判断される場合には、例外的に管理者として認められることもあります。

実際に、弊所にご依頼頂いた方の中にも、業務委託の従業員を管理者として古物商の許可を取得できました。

ただし、これは管轄の警察署に事前にしっかりと相談した上で認められた例外であり、多くの場合では業務委託の方を管理者とすることはできないので注意してください。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

管理者の選任・変更時に必要な2つの手続きと提出書類一覧

古物商の管理者を選任するケースは以下の2つです。

- 新規申請で管理者を選任する時

- 管理者を変更する時

そして、それぞれの場合に必要書類が異なります。

ケース①:新規申請で管理者を選任する時の必要書類

| 個人で申請 | 法人で申請 | |

|---|---|---|

| 申請書 | 必要 | 必要 |

| URLの使用権限を疎明する資料 | △ | △ |

| 住民票 | 必要 | 必要 (全ての役員分) |

| 住民票(管理者分) | △ (本人が管理者の場合は不要) | △ (代表取締役・役員が管理者の場合は不要) |

| 身分証明書 | 必要 | 必要 (全ての役員分) |

| 身分証明書(管理者分) | △ (本人が管理者の場合は不要) | △ (代表取締役・役員が管理者の場合は不要) |

| 略歴書(代表者) | 必要 | 必要 |

| 略歴書(役員分) | ✕ | 必要 (全ての役員分) |

| 略歴書(管理者分) | △ (本人が管理者の場合は不要) | △ (代表取締役・役員が管理者の場合は不要) |

| 誓約書(個人用) | 必要 | ✕ |

| 誓約書(役員用) | ✕ | 必要 (全ての役員分) |

| 誓約書(管理者用) | △ (本人が管理者の場合は不要) | △ (代表取締役・役員が管理者の場合は不要) |

| 法人の登記事項証明書 | ✕ | 必要 |

| 定款の写し | ✕ | 必要 |

| 賃貸契約書のコピー | △ | △ |

| 営業所の使用承諾書 | △ | △ |

| 営業所の見取り図 | △ | △ |

本人や代表取締役、役員を管理者とする場合、重複する書類(住民票・身分証明書・略歴書)は省略することが可能です。

ただし、管理者用の誓約書については省略できないので、その点は注意が必要です。

ケース②:管理者を変更する時の必要書類

古物商の管理者を変更する場合、個人と法人で必要な書類は同じです。

ただし、管理者の変更の場合には、変更してから14日以内に変更届を提出しなければなりません。

もし、変更期限を過ぎて提出する場合には遅延理由書の提出を求められることが多いので、期限を過ぎてしまっている場合には事前に警察署に相談するようにしましょう。

管理者が知るべき3つの義務と罰則

古物商の管理者は、営業所の責任者として法律で定められた3つの義務を果たす必要があります。

これらは古物営業を安全かつ適正に行うためであり、違反すると罰則を科されてしまう可能性があります。

具体的には以下の3つです。

以下、それぞれについて簡単に解説します。

①本人確認義務

本人確認とは、中古品を買い取る際に「取引相手が本当に本人かどうか」を確認する手続きです。

中古品の市場は盗品が持ち込まれるリスクがあるため、法律で本人確認が義務付けられています。

たとえば、金券ショップでチケットを売る時や、古本屋で本を売る時に免許証の提示を求められるのは、この本人確認を行っているからです。

もし本人確認を怠った場合、盗品を買い取ってしまい、元の持ち主へ返還を可能性があります。

それに加えて、古物営業法違反として6月以下の拘禁刑や30万円以下の罰金が科されることもあります。

詳しくは、古物商の本人確認をご確認ください。

②帳簿への記録義務

中古品を買い取ったり販売した場合には、その取引内容を「古物台帳」に記録しなければなりません。

記録する内容には、取引日・相手の氏名や住所・品物の種類や特徴・数量などです。

これは、万が一盗品が持ち込まれた場合でも「誰から買い取ったのか」「誰に販売したのか」をすぐに追跡でき、被害者への返還や犯人を早期に見つけるためです。

もし、台帳をきちんと記録していないと、法律違反として6か月以下の拘禁刑や30万円以下の罰金が科される可能性があります。

詳しくは、古物商の帳簿をご確認ください。

③不正品の申告義務

管理者は取引相手の態度や年齢・職業、持ち込まれた品物の種類や数量などを総合的に見て、怪しい点があればすぐに警察に申告しなければなりません。

これは、盗難被害品を早く持ち主に返すためです。

そのため、管理者の要件のところでも解説したように、自動車やバイクを扱う場合は、車体番号や改造の有無などを見抜ける知識や技術が求められるわけです。

ちなみに、不正品の申告は盗品だと確信がある場合だけではなく、「もしかしたら盗品かも」と思った段階で警察に連絡しなければいけない点も注意が必要です。

②失敗しない管理者の選び方!5つのチェックポイント

ここまで管理者について解説してきましたが、実際に選任する際には「法律上の条件を満たしているか」だけでなく、現場で実際に管理者の責務を果たせる人物かどうで選ぶことが重要です。

もし誤って選んでしまうと、営業停止や許可取り消しといった重大なリスクにつながりかねません。

そこで、管理者を選ぶときに確認しておきたい5つのポイントを紹介します。

この5つを満たしている人物を選ぶことで、許可取得がスムーズになるだけでなく、営業リスクを最小限に抑えながら安心して古物営業を続けることができます。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

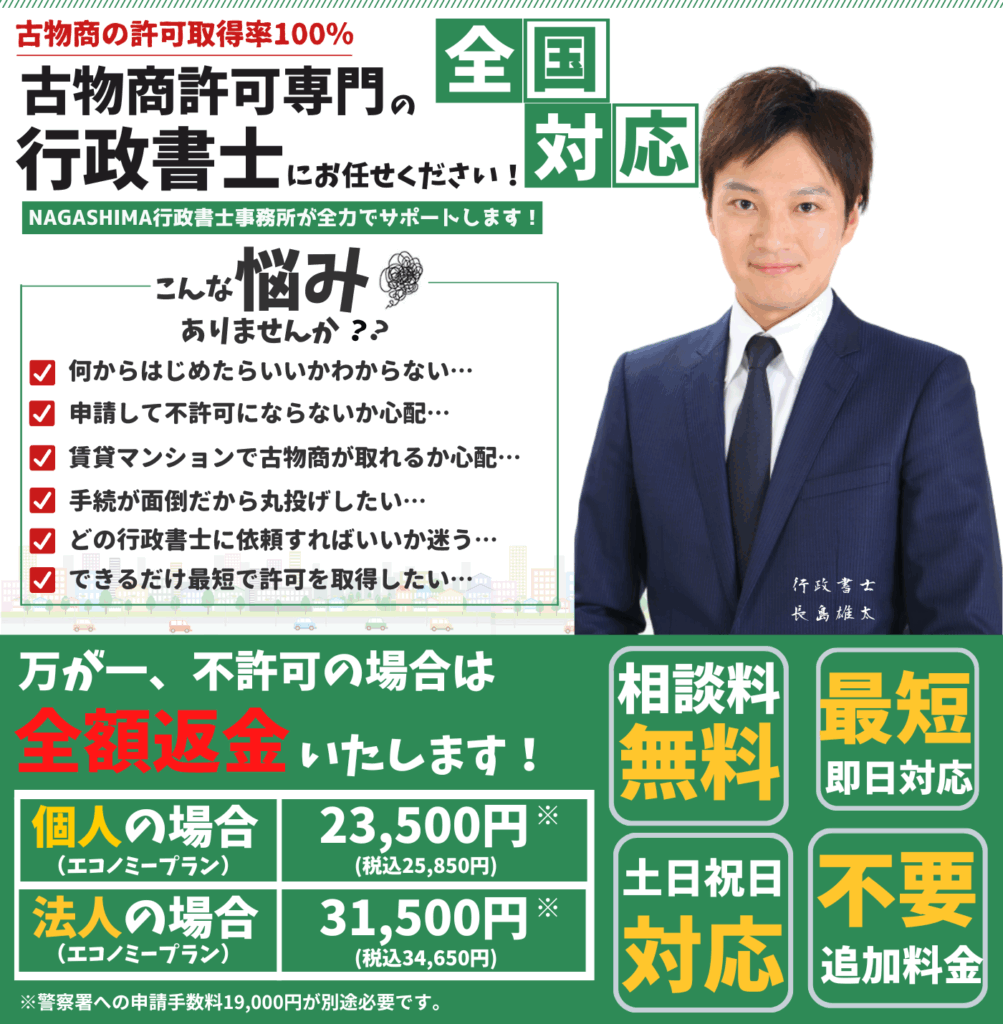

古物商許可を取得するなら古物商許可ナビ代行

\最短3日で申請可能/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\5秒で気軽に相談/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 古物商の管理者とは古物営業の責任者

- 管理者は欠格要件に当てはまらない必要がある

- 古物商の管理者は営業所で常勤できる必要がある

- 古物商の管理者は3年以上の知識・技術・経験があることが望ましい

- 外国人が管理者になる場合には日本語を話せる必要がある

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所