古物商の行商って何?

古物商の従業員証ってどうやって入手するの?

といった疑問を抱えている方も多いのではないではないでしょうか?

この記事では、古物商の行商とは何かや、古物商の行商ができること、従業員証の入手方法について分かりやすく解説します。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

この記事を書いた人

行商とは営業所以外の場所で取引すること

古物営業法における行商(ぎょうしょう)とは、古物商が許可を受けた自身の営業所以外の場所へ出向いて、古物の売買や買取といった取引のことです(警察庁|古物営業法等の解釈運用基準について)。

つまり、店舗や事務所といった営業所以外でビジネスを行う場合は、原則としてすべて行商にあたると言えます。

具体的には、以下のようなケースが行商に該当します。

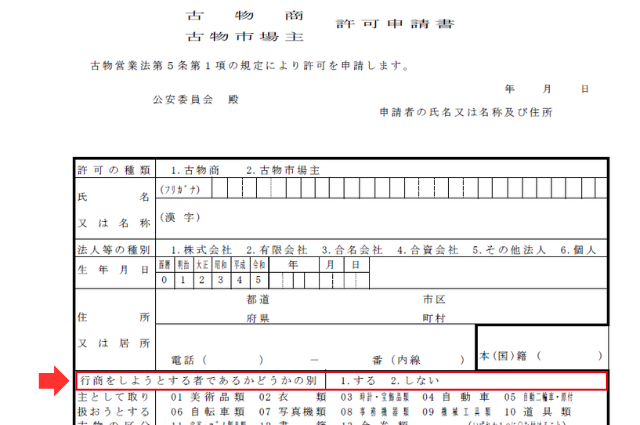

古物商許可申請で「行商する」を選ぶべき理由

これから古物商許可を取る方は、将来的に少しでも営業所以外で売買する可能性があるなら、最初の許可申請時に必ず「行商する」を選択するべきです。

なぜなら、後から「行商しない」から「行商しないする」へ変更する場合、「書換申請」という手続きが必要になり、1500円の手数料と警察署へ出向く手間がかかってしまうからです。

たとえば、急遽イベント出店の話が舞い込んだとします。

この場合、「行商する」を選択していれば、すぐにイベントに参加できます。

一方、「行商しない」を選択していると、警察署で書換申請手続きを行った後でしか参加できず、出店のチャンスを逃してしまう可能性があります。

しかも、申請時に「行商する」を選んでも、追加の費用はかかりませんし、審査が厳しくなることもありません。

そのため、絶対に営業所以外で中古品の売買はしないという方以外が、「行商する」を選択して申請するようにしましょう。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

古物商の行商ができる3つの営業活動

古物商許可申請で「行商する」を選択すると、営業所以外のいろいろな場所で中古品の取引が可能になります。

ここでは、古物商が行商として行える代表的な3つの取引について解説します。

①顧客の自宅での買取

一般的に「出張買取」と呼ばれる、顧客の自宅に訪問して中古品を買い取る営業が可能です。

顧客の自宅は自社の営業所以外の場所であるため、「行商しない」を選択していた場合には、出張買取はできません。

そして、行商できない状態で出張買取を行うと、古物営業法違反として罰則を科せられる可能性があります。

例えば、中古車や大型家具・家電など、顧客が店舗に持ち込むことが大変な商品の買取に応じることができます。

②古物市場での取引

行商ができれば、古物商だけが参加できる「古物市場」で商品の仕入れや売却が可能になります。

古物市場も営業所以外の場所であるため、行商の届出がなければ取引に参加できなかったりします。

古物市場は古物商にとって効率的な仕入れルートであり、ビジネス拡大には欠かせない存在です。

例えば、自店の専門分野の商品を効率的に大量に仕入れることができます。

また、専門外の商品や過剰在庫を他の古物商に売却して現金化することも可能です。

③仮設店舗での営業

デパートの催事場やイベントスペースなど、一時的に設けた店舗での販売や買取も行商で可能になります。

仮設店舗は古物商許可を受けた営業所ではないため、本来は古物商許可を持っていたとしても中古品の売買はできません。

具体的には、地域のフリーマーケットや骨董市、大型商業施設のイベントストアなどに期間限定で出店が可能となります。

ちなみに、仮設店舗で営業する場所、行商ができる許可に加え、仮設店舗営業届出を古物営業を営む日から3日前までに管轄警察署届出る必要があります。

行商で守るべき3つのルール

行商は営業の自由度を高める一方で、法律で定められたルールを守る必要があります。

具体的には、以下の3つを守らなければなりません。

ルール① 買取場所の制限

古物商は行商を選択していればどこでも中古品を売買できるわけではありません。

古物商以外の一般人から商品を買い取る場所は、「自社の営業所」または「相手方の自宅・居所」の2パターンに制限されます(古物営業法第14条)。

そして、場所の制限に違反すると営業停止などの行政処分の対象となります。

例えば、カフェ、ファミリーレストラン、公園、路上などで一般人から商品を買い取ることはできません。

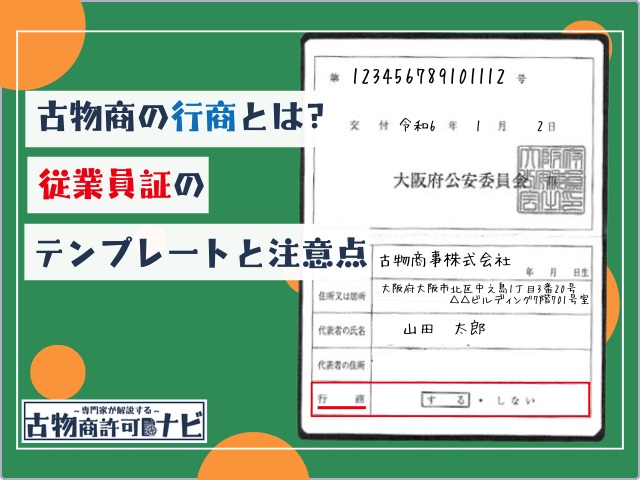

ルール② 許可証等の携帯義務

行商を行う際は、事業主本人は「古物商許可証」、従業員は「行商従業者証」を必ず携帯しなければなりません(古物営業法第11条)。

もし、違反した場合は古物営業法第35条2項に基づき10万円以下の罰金が科される可能性があります。

具体的には、出張買取の訪問先で、お客様から身分証明を求められた際に提示する必要があります。

そのため、行商を行う際は許可証や従業者証は常に携帯し、紛失しないよう厳重に管理しましょう。

ルール③ 特定商取引法の遵守

顧客の自宅に訪問して買取を行う「出張買取」は特定商取引法上の「訪問購入」に該当するため、クーリング・オフ制度の対象となります。

クーリングオフ制度とは、消費者が自宅などで業者から強引に買取を迫られることを防ぐための仕組みで、契約成立後でも一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

具体的には、契約後8日間は顧客が無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ」制度について、買取時に口頭と書面の両方で顧客に対して説明する義務があります。

また、行商で訪問買取ができる場合でも、アポイントを取らずにいきなり訪問買取をすることは法律で禁止されています。

そのため、買取顧客に対して事前にアポイントをとってから、出張買取をするようにしましょう

従業員も行商従業者証があれば行商できる

従業員に営業所以外の場所で行商を行わせる場合、事業主は「行商従業者証」を作成し、従業員に携帯させなければなりません(古物営業法11条2項)。

つまり、従業員も行商従業者証があれば行商できるというわけです。

行商従業者証は、古物商の従業員が行商を行う資格があることを証明する身分証のようなものです。

ちなみに、雇用形態は一切関係ありません。

正社員はもちろん、アルバイトやパートタイマーであっても、行商従業者証を作成して携帯させることで行商が可能となります。

たとえば、週末だけ出張買取を手伝ってもらうアルバイトスタッフにも、きちんと行商従業者証を発行し携帯させれば、アルバイトスタッフによる行商が可能です。

ただし、原則として雇用関係を結んでいる必要があり、業務委託などの場合には、行商従業者証を携帯させても行商を出来ない可能性があるので注意が必要です。

なぜなら、業務委託の場合、従業員という扱いではなく外注として扱われる可能性が高いからです。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

行商従業者証の入手方法は購入か自作

古物商の従業員が営業所以外で行商を行う場合、「行商従業者証」を携帯することが古物営業法で義務付けられています。

この行商従業者証は、実は警察署で発行されるものではなく、自分で入手する必要があります。

具体的には、以下のどちらかの方法で入手可能です。

ネット通販では古物商の行商従業者証を購入することが可能です。

一方、行商従業者証は自作することも可能です。

ただし、従業者証には決まった様式があるので、自作する際には様式を守って作成する必要があります。

行商従業者証の様式については次で詳しく解説します。

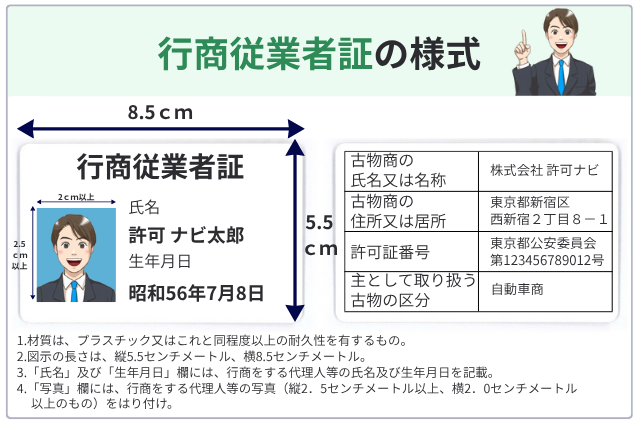

行商従業者証の様式と無料ダウンロード

行商従業者証は自作しても問題ありません。

ただ、記載事項や様式は自由ではなく、古物営業法施行規則によって様式が細かく定められているため注意が必要です。

行商従業者証の様式と記載事項

古物商の従業員証の様式は、古物営業法施行規則第10条に規定されており、別記様式第12号で以下のように定められています。

表面については行商を行う従業員の情報を、裏面については古物商の情報を記載します。

行商従業者証のラミネート加工やカードフォルダでもいい?

行商従業者証は記載事項や様式を守っていれば自作しても大丈夫です。

ただし、材質については「プラスチックまたはそれと同等の耐久性があるもの」でなければなりません。

となると・・・

様式を紙にプリントアウトしてラミネート加工したらダメなの?

プリントアウトしてカードフォルダに入れるのでもいい?

と疑問に思う方もいるかと思います。

結論としては、認められる可能性もありますが、事前に管轄の警察に確認した方がいいです。

というのも、管轄の警察署によって判断が異なるからです。

行商従業者証のテンプレ無料ダウンロード

以下では、自作用の行商従業者証の無料PDFテンプレートをダウンロードできるリンクです。

管轄の警察署に確認し、ラミネート加工やカードフォルダでも問題ないと回答を貰った場合には、ぜひ、従業員証の無料テンプレートをご活用下さい。

\プリントアウトしてそのまま使える/

※材質等の可否については管轄の警察署にご確認下さい。

行商に関するよくある質問(Q&A)

インターネットで古物を販売する場合も行商になりますか?

いいえ、行商にはあたりません。インターネットを利用した非対面での取引は、営業所での取引と同様とみなされるため、「行商する」を選択していなくても可能です。但し、古物商のURL届出は別途必要となります。

行商で古物を買い取る際の本人確認は必要ですか?

はい。行商でも通常の古物取引と同様に、相手の本人確認と取引記録の作成が義務付けられています。

許可証に「行商する」の記載がないまま行商してしまったら?

古物営業法第5条1項違反として、20万円以下の罰金に処される可能性があります(古物営業法第34条1項)。そのため、行商をする場合には必ず警察署に届出するようにしましょう。

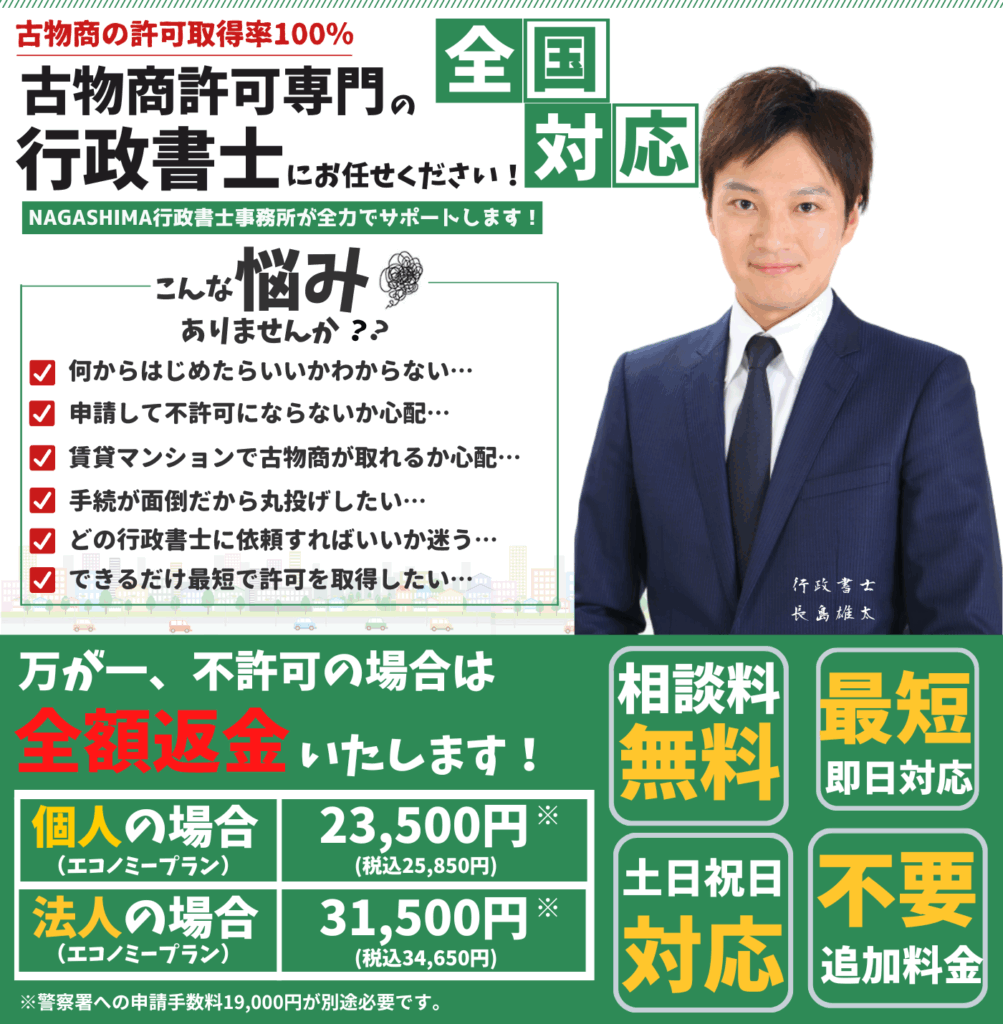

古物商許可を取得するなら古物商許可ナビ代行

\最短3日で申請可能/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\5秒で気軽に相談/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 古物商の行商とは営業所以外で取引をすること

- 古物商許可を取得するなら「行商する」を選択すべき

- 古物商の行商は何処でも取引できるわけではない

- 行商には守るべきルールがある

- 従業員も行商従業者証が行商ができる

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所