遺品整理業をしたいんだけど、どんな許可が必要?

遺品整理業に古物商の許可は必要なの?

これから遺品整理業を始めようと思った時に、どんな許可が必要なのか気になりますよね。

また、遺品整理業には古物商許可があった方が良いのですが、どのように取得すれば良いのかわからないという方も多いです。

そこで、この記事では古物商許可をはじめとした、許可の専門家である行政書士が遺品整理業に必要な許可や資格、古物書許可の取り方について分かりやすく解説します。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

この記事を書いた人

遺品整理業を始めるのに資格は必要?

遺品整理業を始めるにあたって、特定の資格を持っていなければ営業できないという決まりはありません。

法律上、遺品整理そのものに資格取得の義務はなく、誰でも始めることが可能です。

そもそも資格とは、一定の知識や技能があることを証明するものであり、通常は試験に合格することで取得します。

たとえば行政書士や宅建士などのように、資格がなければ業務そのものができない「業務独占資格」もありますが、遺品整理業はそれには該当しません。

そのため、基本的には特定の知識や技術がなくても遺品整理業をはじめることができるというわけです。

信頼性UPのために資格を取るのはアリ

遺品整理業は資格がなくても始められますが、遺品整理の資格を取っておくという選択肢は有効です。

なぜなら、「ちゃんとした知識がある人にお願いしたい」と考える遺族の方は多いからです。

そのため、たとえば、一般社団法人遺品整理士認定協会が認定する民間資格「遺品整理士」などを取得しておくことで、遺品の取り扱いや法的な基礎知識、遺族への配慮といった実務に役立つ内容を学ぶことができ、ご遺族に安心してしてもらえる可能性が高くなります。

遺品整理業に必要な許可とは?

遺品整理業を始めるにあたって、資格は必須ではありませんが、業務内容によっては「許可」が必要になる場合があります。

ここで注意したいのは、「資格」と「許可」はまったく別物だということです。

資格は、知識や技能を持っていることを証明するものであり、持っていなくても法律上は業務を行えるケースが多くあります。

一方で、許可は「この業務をやってもよい」と行政から正式に認められるもので、必要な許可を取らずに営業すると法律違反になるおそれがあります。

具体的には、遺品整理で以下の業務を行う場合に、その業務に該当する許可を取得しなければなりません。

遺品の買取には古物商の許可が必要

遺品整理の現場では、まだ使える家電や家具、貴金属、ブランド品などが見つかることも少なくありません。

これらを依頼者から買取、中古品として販売する場合には「古物商許可」が必要です。

古物商許可とは、中古品を売買する際に必要となる許可で、「古物営業法」に基づき警察署に申請して取得します。

遺品を買い取って販売する行為は、この法律の対象にあたるため、無許可で買取・販売を行うと処罰の対象となる可能性があります。

たとえば、遺族から引き取った腕時計やパソコンなどをリユースショップに売却したり、自社でネット販売するような場合には、必ず古物商の許可が必要です。

単に片づけ作業を行うだけなら許可は不要ですが、「買取」を含めたサービスを提供するなら、営業前に許可を取る必要があります。

遺品の処分には一般廃棄物収集運搬業許可が必要

遺品整理の現場では、不要となった家具や家電、衣類など多くのゴミが発生します。

これらを依頼者に代わって回収し、処分場まで運ぶ場合には、「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。

この許可は、市区町村ごとに発行されており、家庭から出るゴミを事業として運搬・処分するためのものです。

「遺品=個人の所有物」である以上、それを運搬して廃棄する行為は法律上「一般廃棄物」の取り扱いとなるため、たとえ親族から依頼を受けての作業であっても、事業として行うにはこの許可が必要です。

無許可のまま遺品をトラックで運搬し処分することは、遺品をトラックで運搬した人はもちろん、依頼した人も処罰の対象となる点には注意が必要です。

例外的に産業産業廃棄物収集運搬業許可が必要

遺品整理では、基本的に個人宅から出る不要品を扱うため、「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要になりますが、場合によっては「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となるケースもあります。

たとえば、遺品整理の対象が法人名義の物件であったり、遺品の中に事業活動に関連する廃棄物が含まれていたりする場合には、それらは法律上「産業廃棄物」として扱われることがあります。

また、特殊な清掃や解体作業を伴うような現場では、作業に付随して産業廃棄物が発生する可能性もあります。

このようなケースでは、産業廃棄物収集運搬業許可を持っていないと、処分場まで運搬することができません。

ただし、通常の個人宅の遺品整理では産業廃棄物収集運搬業許可が必要になることはほとんどなく、あくまでも例外的に必要な場合があると覚えておく程度で大丈夫です。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

許可取得の落とし穴と注意すべきポイント

遺品整理業を行うには、業務の内容に応じて必要な許可を取得する必要があります。

ただし、中には制度上、そもそも取得できない許可もあるため注意が必要です。

特に注意すべきなのが、不用品の処分まで自社で行おうとするケースです。

この場合、廃棄物処理に関する許可が必要になりますが、誰でも簡単に取れるわけではありません。

一般廃棄物収集運搬業許可は取れない

遺品整理で出た不用品を処分場まで運ぶには、「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

しかし、この許可は誰でも取れるものではなく、実際には新しく取るのがかなり難しいのが現状です。

というのも、法律上、市町村が「自分たちで対応できない」と判断した場合に限り、民間業者に許可を出せる仕組みになっていからです。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項)

実際、多くの自治体ではごみの量が減っていて、既存の許可業者で間に合っているため、新規の許可申請を受け付けていない自治体がほとんどです。

そのため、遺品整理業者がこの許可を新たに取ろうとしても、制度上のハードルが高く、取得はほぼ不可能と考えておいた方がいいです。

産業廃棄物収集運搬業許可で遺品整理は基本できない

「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っていれば、遺品整理で出た粗大ごみを運べると思っている方もいますが、これは大きな誤解です。

産業廃棄物許可で運べるのは、法人などの事業活動にともなって出た廃棄物に限られます。

一方、遺品整理で出る不用品のほとんどは「家庭ごみ」にあたるため、法律上は一般廃棄物として扱われ、産廃許可では運搬できません。

実際には、産業廃棄物収集運搬業許可しか持っていない業者が個人宅の粗大ごみを運んでしまっているケースもありますが、これは廃棄物処理法違反にあたる可能性が高く、非常にリスクのある行為です。

つまり、産業廃棄物収集運搬業許可の許可があっても、遺品整理の現場では基本的に使えないという点は、しっかり理解しておく必要があります。

古物商を取得しゴミは別業者に任せる

遺品整理業を始めるにあたっては、まず「古物商許可」を取得し、買取可能な品だけ自社で扱い、それ以外のごみの処分は専門の許可業者に任せるのが現実的です。

特に、古物商許可は比較的取りやすく、遺品の中から再販できるものを合法的に買い取ることができます。

一方、ごみの処分については、自社で運ぶことが法律上できないため、一般廃棄物の許可を持つ業者に引き取りを依頼する形が一般的です。

ただし注意点として、たとえ処分を他社に依頼する場合でも、自社で不用品をごみとして委託業者に運搬することはできません。

依頼者のもとに委託業者を直接呼び、現場で引き渡すなどの対応が必要です。

無理に自社ですべてを対応しようとすると、知らずに法律違反になるリスクもあります。

古物商許可取得の流れと費用

古物商許可を取得する場合には以下のような流れで許可を取得します。

古物商許可を取得するには、まず自分が要件を満たしているかを確認し、営業所の場所を決めます。

古物商の要件については「古物商を取るための要件は?古物商が絶対にとれない欠格事由とは!?」、営業所の要件については「古物商の営業所とは|営業所なしでもいい?実家や自宅は?賃貸は?」の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

そのうえで、事前に管轄の警察署に相談し、必要書類を集めて申請書を作成・提出します。

古物商許可の標準審査期間は40日となっており、審査に通れば、「古物商許可証」が交付され、営業を開始できるようになります。

古物商許可取得に掛かる費用

| 個人 | 法人 | |

|---|---|---|

| 申請手数料 | 19,000円 | 19,000円 |

| 公的書類の取得費用 | 1,000円前後 | 1,600円前後 |

| 合計 | 約20,000円 | 約20,600円 |

古物商許可の取得には、個人と法人共に2万円前後の費用が掛かります。

ただし、注意点としては、古物商許可の申請が仮に不許可となってしまった場合には、申請手数料の1万9千円は返金されない点です。

そのため、申請前にはしっかりと先ほども触れた「古物商の要件」と「営業所の要件」を確認しておく必要があります。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

無許可で営業した場合のリスク

遺品整理では、買取をするなら古物商の許可、ごみを運ぶなら廃棄物の許可が必要です。

これらを取らずに営業してしまうと、法律違反になってしまいます。

「ちょっとだけなら大丈夫だろう」と思っていても、通報等によりバレてしまう事例も多く、見つかれば罰金や拘禁刑などの処罰を受ける可能性があります。

具体的には、以下のよう罰則を受ける可能性があるので注意してください。

無許可で古物営業をした場合の罰則

遺品の買取及び販売のような中古品の売買を行う場合、古物商許可を取得しなければならなと法律で定められています(古物営業法第3条)。

そして、もし、許可を得ずに中古品の売買を行った場合には、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金もしくはその両方を科されてしまう可能性があります(古物営業法第31条1項)。

しかも、無許可で罰則を受けてしまった場合、その後、5年間は古物商の許可を取得することはできなくなってしまいます。

そのため、遺品整理で中古品の買取業務を行う場合には、必ず、古物商の許可を取得するようにしましょう。

無許可で廃棄物収集運搬業をした場合の罰則

遺品整理で出た不用品をごみとして運搬する場合には、廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

家庭ごみを扱うなら「一般廃棄物収集運搬業許可」、法人名義や事業系のごみであれば「産業廃棄物収集運搬業許可」が求められます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条、第14条)。

これらの許可を持たずに廃棄物を運搬した場合、廃棄物処理法違反となり、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下(法人の場合に3億円以下)の罰金、またはその両方が科される可能性があります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条1項)。

しかも、無許可で収集運搬業をした業者だけが罰則を受けるわけではなく、依頼者についても同様に5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下(法人の場合に3億円以下)の罰金が科される可能性がある点については注意が必要です。

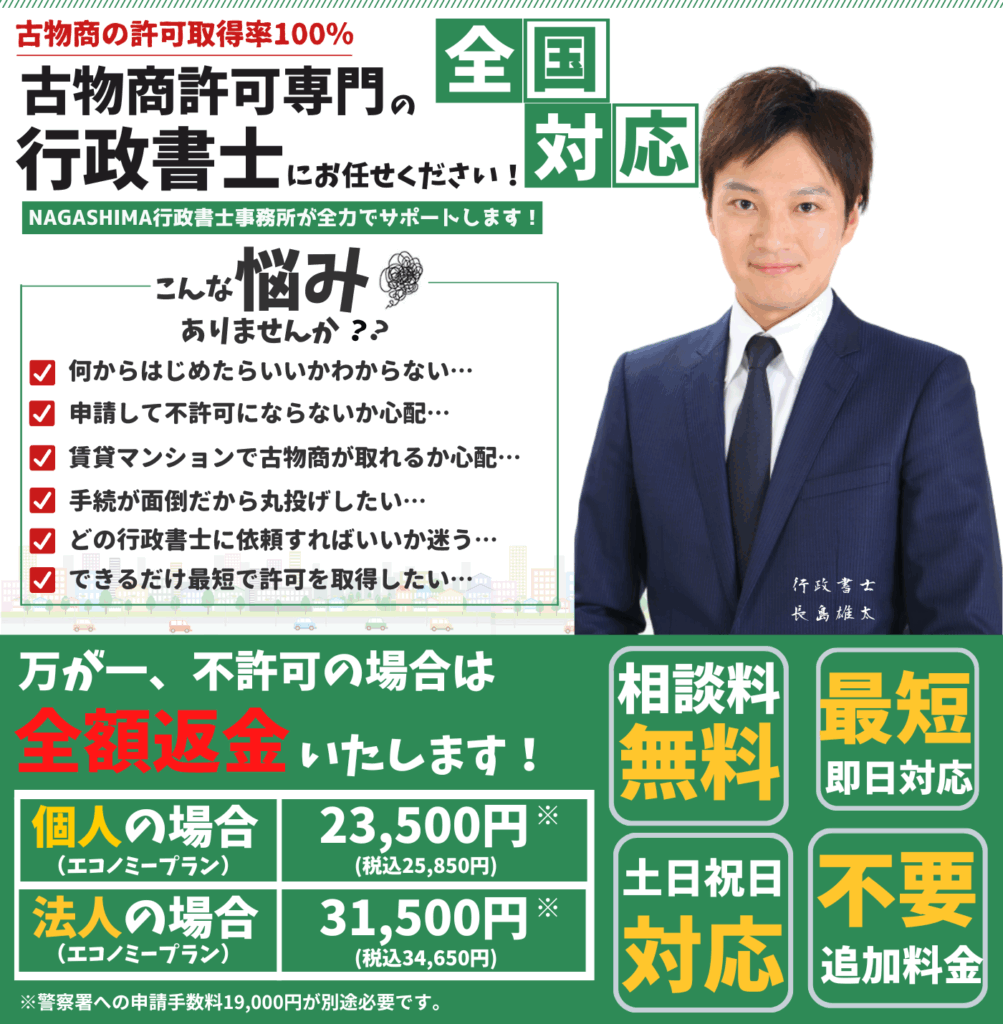

遺品整理業を始めたいなら行政書士に相談

遺品整理業を始める際には、「古物商許可」や「一般廃棄物収集運搬業許可」など、業務内容に応じた複数の許可が必要になることがあります。

とくに注意が必要なのは、一般廃棄物収集運搬業許可のように、そもそも新規取得が非常に難しい許可もある点です。

許可が取れないまま見切り発車してしまい、違法営業で罰則を受けてしまう可能性があります。

こうしたリスクを避けるためにも、事前に行政書士に相談することをおすすめします。

行政書士は、許認可申請の専門家であり、遺品整理業に必要な許可や手続きについて適切なアドバイスを受けることができます。

また、許可の取得要件や書類作成、警察署や自治体とのやり取りも代行してもらえるため、無駄な手間やミスを防ぐことができ、スムーズな開業が可能になります。

「自分で調べても不安が残る…」「確実に合法的に始めたい」という方は、まずは一度、お気軽にご相談ください。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

古物商許可を取得するなら古物商許可ナビ代行

\最短3日で申請可能/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\5秒で気軽に相談/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 遺品整理業をはじめるのに資格は不要

- 遺品整理業の内容によっては許可が必要

- 遺品を買い取る場合には古物商の許可が必要

- 遺品を廃棄物として運ぶ場合には廃棄物運搬許可が必要

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所