自分のものを売る場合に古物商の許可は必要?

どんな場合に古物商が必要でどんな場合に不要なの?

中古品を売る際に必要となる古物商の許可。

不要になった自分のものをメルカリやラクマ、ヤフオクなどで販売する場合にも古物商の許可が必要なのか気になる方も多いと思います。

そこで、この記事では古物商専門の行政書士が、自分のものを売る場合に古物商の許可が必要なのかについて解説します。

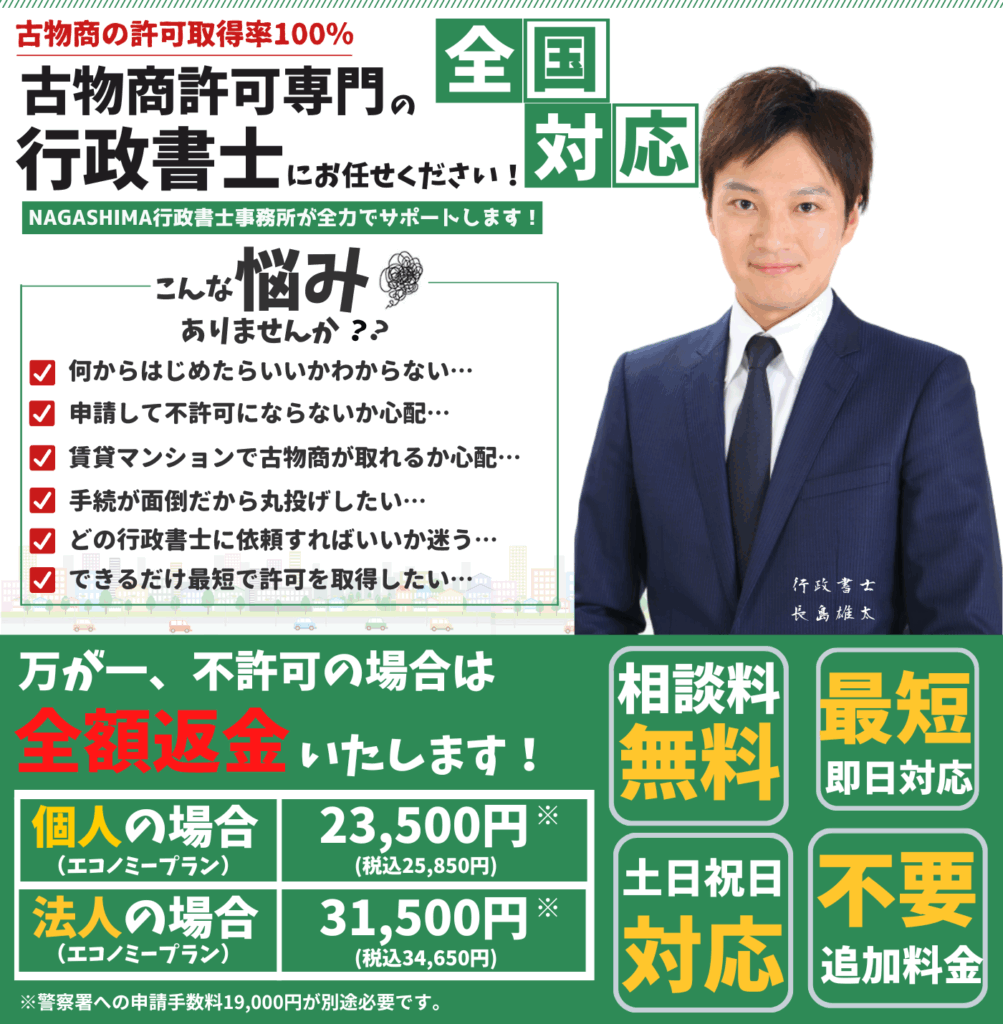

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

この記事を書いた人

自分のものを売るだけで古物商許可は必要?

先に結論から言うと、自分のものを売るだけなら古物商の許可は不要です。

なぜなら、自分のものを売る場合は、古物商が必要な要件に該当しないからです。

古物商が必要となるのは、以下の2つの要件を両方満たす場合です。

そして、自分のものを売る場合には①又は②のどちらかを満たしていないケースがほとんどであるため、古物商許可は不要というわけです。

以下では、それぞれの要件について解説します。

①「古物」を買い取って販売する

「古物」とは、一度使用された、いわゆる中古品のことを指します。

この「古物」を買い取って販売する場合には、①の要件に該当します。

例えば、「友人が使っていたグッチの財布(=古物)」をあなたが買い取り、ネットで販売する場合は、この要件に当たります。

一方で、あなた自身が百貨店で新品のグッチの財布を購入し、それをしばらく使ったあとに中古品として販売する場合は、①の要件には該当しません。

なぜならこれは、「古物」を買い取って売ったのではなく、「新品」を買って自分で使用して中古品にしたものを販売しているからです。

②利益目的の売買に該当する

利益目的の売買とは、お金を稼ぐ目的で売買することを指します。

そして、お金目的で古物を売買する場合には、②に該当します。

例えば、中古品のグッチの財布を自分で使うためではなく、仕入れた値段より高く売れそうだからという目的で仕入れて販売するような場合です。

一方で、中古品のグッチの財布を購入し、自分で一定期間使用した後に、不要になったから処分目的で販売するような場合には②の要件には該当しません。

なぜなら、グッチの財布を購入したのは、あくまでも自分で使用することが目的であり、お金を稼ぐ目的で売買しているわけではないからです。

\まずはお気軽にご相談下さい/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\5秒で気軽に相談/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

古物商が不要な場合と必要な場合の具体例

自分のものを売る場合に古物商許可が不要な理由を説明しましたが、イマイチ、「要件」「古物」「利益目的」といった難しい言葉が多くて、わかりにくいという方も多いと思います。

そこでここでは、具体的なケースを使って、古物商許可が必要な場合と不要な場合を分かりやすく紹介します。

古物商許可が不要な場合

Aさんは洋服が好きで、新品も古着もたくさん持っていました。

しかし、引っ越しをきっかけに、もう着なくなった洋服をメルカリで売ることにしました。

つまり、Aさんのように「自分で使っていた物を処分として売る」場合には、古物商の許可はいりません。

古物商許可が必要な場合

一方でBさんは、副業として古着を古着屋などから仕入れ、それをネットで販売して収益を得ようとしています。

このように「他人が使っていた物を仕入れて利益目的で売る」場合には、古物商許可が必要になります。

自分のものを売っていることにすれば古物商は不要?

じゃあ、自分のものを売っていることにすれば古物商許可を取らなくて済むじゃん!

もしかしたら、この記事を読んでいる方の中には上記のように思った方もいるかもしれません。

しかし、実際はそう単純ではありません。

警視庁が公表している「古物営業関係法令の解釈基準等について」によると、たとえ「自分のもの」と主張していても、実際の取引内容をもとに、営利目的で継続的に古物を売買しているかどうかが判断される仕組みになっています。

たとえば、取引の頻度や金額、得た収益の使い方など、さまざまな要素を総合的に見て、営業性があると判断されれば「古物営業」に該当し、古物商の許可が必要とされることがあります。

また、インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドラインでも、個人であっても不要品や趣味のコレクションなどを多数・継続的に販売している場合には、「営利の意思を持って反復継続して取引を行う者」として、販売業者に該当する可能性があると明記されています。

つまり、「自分のものだから古物商は不要」と思っていても、実際の取引状況によっては古物商許可が必要になると判断されるケースがあるということです。

無許可営業は罰則のリスクがある

古物商許可が必要なのにも関わらず、無許可で古物営業を行った場合には古物営業法違反に該当します。

そして、古物営業法31条1項では、古物営業を無許可で行った場合、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処すると規定されています。

もちろん、ただ単に自分のものを販売するだけであれば、古物商許可は不要なので、わざわざ不要なのに古物商許可を取る必要はありません。

しかし、本当は古物商が必要なのに、古物商許可を取るのが面倒だからという理由で「自分のものをうっている」ということにして、無許可営業を行っている場合には処罰の対象となるので注意してください。

無許可営業はバレやすい

無許可営業してもバレないでしょ?

自分以外にも無許可営業している人たくさんいるし…

と思っている方もいるかもしれません。

しかし、「古物商の無許可は通報でバレる!後から申請で逮捕や罰則はある!?」の記事でも詳しく解説していますが、古物商は以下のような原因でバレてしまうので、安易にバレないだろうと考えない方がいいです。

また、「他の人も無許可でやってるように見える」というケースでも、実際にはちゃんと許可を持っているけど、サイトやプロフィールに表示していないだけということも多くあります。

つまり、周りがやっているから自分も大丈夫、とは限らないということです。

リスクを回避するためにも、必要な場合はきちんと古物商許可を取得しておくのが安心です。

古物商許可が必要か迷ったら専門家に相談を

ここまで記事を読んで「自分のものを売るだけなら大丈夫だと思っていたけど、実は古物商許可が必要な可能性もあるのかも…」と感じた方もいるかもしれません。

実際、古物商許可が必要かどうかは、取引の内容や頻度、金額などを総合的に判断されるため、自分では判断が難しいケースも多いのが実情です。

また、古物商許可の申請には、営業所の条件や必要書類の準備、管轄警察署とのやり取りなど、意外と手間がかかるポイントも少なくありません。

「自分の取引は大丈夫か不安…」

「必要なら早めに許可を取っておきたい…」

そんな方は、行政書士に相談することで安心かつ確実に手続きを進めることができます。

古物商許可ナビ代行では、全国対応で古物商許可の申請をサポートしていますので、まずはお気軽にご相談ください。

\まずはお気軽にご相談下さい/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\5秒で気軽に相談/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

古物商許可を取得するなら古物商許可ナビ代行

\最短3日で申請可能/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\5秒で気軽に相談/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 自分のものを売るだけなら古物商は不要

- 自分のものを売っていることにして古物営業をするのは危険

- 取引の頻度や金額、利益の内容によって古物商が必要なケースも

- 無許可営業は通報等によってバレるので注意

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所