古美術品に囲まれた仕事って、なんだか憧れるな~

でも、資格とかお金とか、ハードルが高そう…

そんなイメージをお持ちではありませんか?

実は、古美術商は特別な資格や学歴がなくても、未経験からでも始められる仕事で、必要なのは「古物商の許可」だけ。

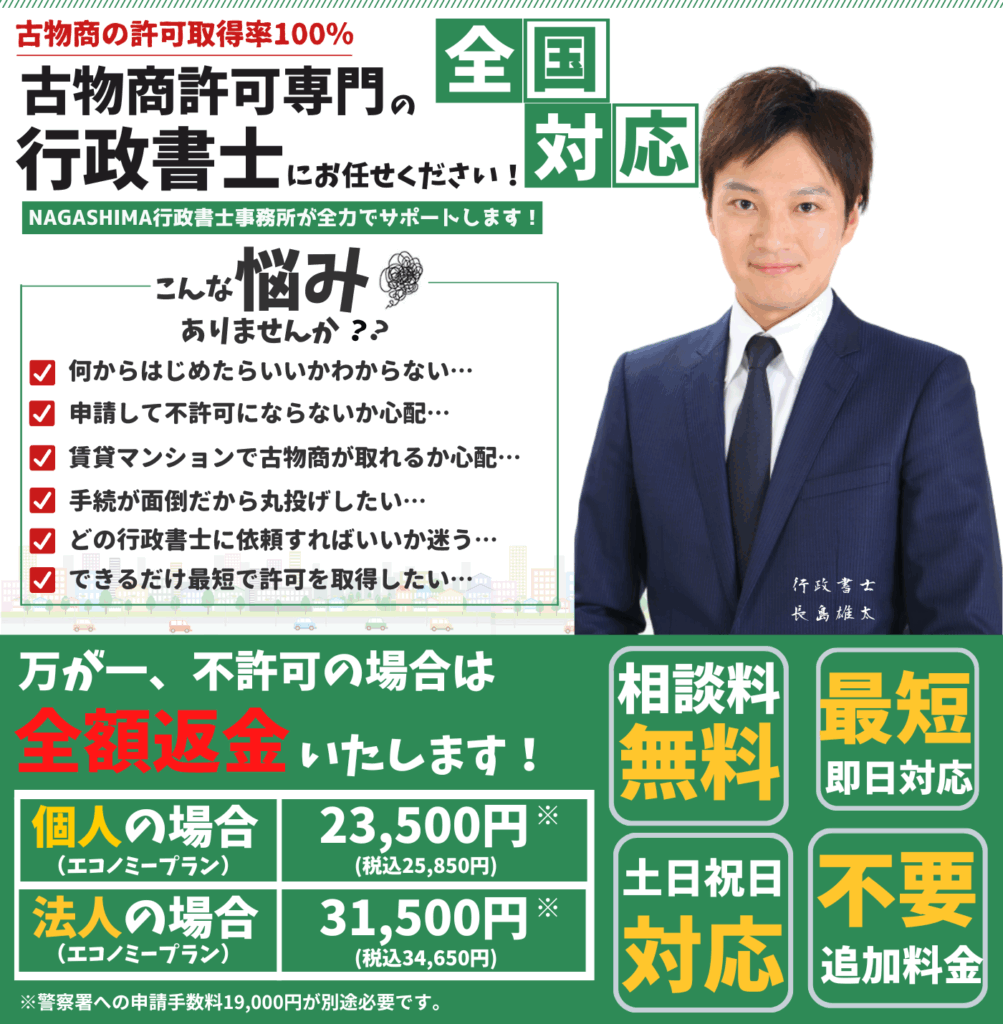

そして、その古物商の許可は「古物商許可ナビ代行」を活用することで簡単に取得が可能です。

古物商許可ナビ代行は、古美術商に必要となる許可の取得を専門家がサポートしてくれるサービスです。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

ただ、古物商を取得するにしても、もう少し古美術商について調べてから取得したいという方も多いと思います。

この記事では、古美術商の仕事内容や古物商との違い、必要な免許、知識の身につけ方、始め方のステップまで、初心者の方でもわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

古美術商とは?

古美術商とは、骨董品や古美術品といった価値ある古い品物を仕入れて、販売する仕事をする人のことです。

具体的には、骨董品や掛軸、茶道具、陶磁器、絵画、書物など、芸術的・歴史的価値を持つ品を扱い、それを必要とする人に届ける仕事です。

この仕事は単なる転売ではなく、美術品の魅力や背景を理解し、価値を見極める「目利き」が求められ、美術品を通じてお客様の思い出やストーリーに寄り添うことができるため、「ものの価値」だけでなく「人とのつながり」も感じられる魅力的な職業です。

このように古美術商は、知識や経験を活かしながら、美術と人をつなぐ重要な役割を果たしています。

古物商との違い(扱う品目、目的、必要な知識など)

| 古美術商 | 古物商 | |

|---|---|---|

| 取り扱う物 | 家電製品、衣類、家具、中古ブランド品、自動車、バイク、金券、美術品 | 骨董品、掛軸、茶道具、陶磁器、書画、彫刻など |

古美術商と言葉に「古物商」という言葉があります。

古物商とは、中古品全般を取り扱う事業者のことで、家電製品、衣類、家具、中古ブランド品など、日用品から高額商品までジャンルを問わず売買が可能です。

一方で、古美術商はその中でも、掛軸や茶道具、陶磁器、書画、彫刻など、美術的・歴史的価値が重視される品物を限定に取り扱います。

そのため、「古美術商」は「古物商」の中の一分野にあたります。

また、両者では求められる知識の深さも異なります。

古物商であれば商品の状態確認や市場価格を理解していれば始められますが、古美術商には「目利き」や美術史に関する専門知識が必要です。

作家や流派、制作年代、技法など、細かな背景を理解することで初めて正しい価値判断が可能になります。

このように、古美術商は古物商の中でも専門性が高く、扱う品も限られている分、「文化財の継承者」としての役割が求められる仕事と言えるでしょう。

古美術商に必要な免許や資格とは?

古美術商として活動するには、まず「古物商許可」が必要です。

これは中古品を取り扱うために公安委員会から受ける許可で、美術品や骨董品の売買を行う際にも必ず取得しなければなりません。

ただし、古美術商になるために特別な資格や学歴、試験は必要ありません。

法律上の条件を満たしていれば、誰でも古物商の許可を取って古美術商としてスタートできます。

古物商の許可とは?

古物商の許可とは、中古品を仕入れて販売する際に必要な「営業の許可」のことです。

これは各都道府県の公安委員会が管轄しており、営業所の所在地を所轄する警察署に申請します。

古美術商も、扱う品物が中古品に該当するため、この古物商許可を取得しておかなければ法律違反となります。

そして、もし無許可で取引を行った場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」、あるいはその両方が科される可能性があるので注意が必要です。(古物営業法第31条1号)

特別な資格は必要ない

「古美術商」と聞くと、専門的な免許や国家資格がないとできないと思われがちですが、実際にはそういった資格制度は存在していません。

つまり、古美術商を始めるのに、特別な資格や学歴、試験は必要ないのです。

必要なのは上記で紹介した「古物商許可」だけであり、それを取得すれば誰でも古美術品の売買を行うことができます。

古美術商は個人や未経験でもなれる?

先程も言いましたが、古美術商になるために、特別な免許や国家資格は必要ありません。

とはいえ、「個人でも許可を取れるの?」「未経験から始めても大丈夫?」と不安に感じる方も少なくありません。

結論から言えば、古美術商は個人でも未経験でも目指すことが可能です。

実際に個人の方や未経験の方で古美術商をスタートしている方も多くいらっしゃいます。

ただし、古物商許可は誰でも簡単に取得できるわけではなく、取得するには古物商の欠格事由に該当しない事や、営業所の要件を満たす必要があります。

古物商の取り方について詳しく知りたい場合には「古物商とは?許可の取り方~申請後に必要な手続までわかりやすく解説」の記事がおすすめです。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

古美術商としての知識を身につけるには?

古美術商になるために資格は必要ありませんが、実際の現場では美術品に関する知識や「目利き力」が求められます。

では、どのようにして古美術商としての知識を身に付けていけばいいのでしょうか?

具体的には以下の2つの方法で身に付けるケースが多いです。

- 独学で方法

- スクールで学ぶ

独学で学ぶ方法

古美術の知識や目利き力は、独学でも十分に身につけることができます。

まずは興味のあるジャンル(例:掛軸、陶器、茶道具など)を絞って、関連書籍や図録を読むことから始めましょう。

また、美術館や古美術展、骨董市に足を運んで本物の作品を自分の目で見る経験も大切です。

実物に触れることで、質感や雰囲気、時代ごとの特徴などが自然と身についていきます。

最近では、ネットやYouTubeなどでも、解説ブログや動画、実例が数多く紹介されているため、スキマ時間を活用して学ぶことも可能です。

コツは「とにかく数多く見ること」と「気になったものは自分なりに調べてみること」。

少しずつでも継続すれば、着実に目が肥えていきます。

スクールで学ぶ

独学に不安がある方や、体系的に学びたいという方には、美術や骨董に関するスクールや通信講座を利用する方法もあります。

初心者向けに基礎から教えてくれる講座も多く、自信を持って古美術商を始めたい方には心強い選択肢です。

スクールでは、講師から直接アドバイスを受けられるだけでなく、同じ志を持つ仲間と出会える機会もあります。

また、実物を手に取りながら学べる実習形式の講座もあり、実践的な知識が身につきやすいのもメリットです。

古美術商の免許取得に掛かる費用

| 個人 | 法人 | |

|---|---|---|

| 申請手数料 | 19,000円 | 19,000円 |

| 公的書類の取得費用 | 1,000円前後 | 1,600円前後 |

| 合計 | 約20,000円 | 約20,600円 |

ここまででも解説した通り、古美術商は古物商を取得すれば始めることが出来ます。

では、古物商を取得するのにどれぐらいの費用が掛かるかというと、大体2万円前後です。

ただし注意したいのは、警察署に支払う申請手数料の19,000円は、申請が不許可になっても返金されないという点です。

そのため、申請前には「欠格事由に該当していないか」「営業所の管理者が適切か」「書類に不備がないか」などをよく確認しておきましょう。

また、もし不安な場合には、弊所で古物商許可の取得サポートも可能ですので、ぜひお気軽にご相談下さい。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

スクールに通う場合の費用

| 運営団体 | 講座名 | 費用 |

|---|---|---|

| 古物査定士認定協会 | 古物査定士資格取得講座 | 55,000円 |

| 国際文化カレッジ | 美術品鑑賞・鑑定入門講座 | 39,800円 |

| 東京鑑定士学院 | アプレイザーコース | 250,000円 |

| 日本骨董学院 | プロ講座 | 167,500円 |

基本的には古物商を取得すれば古美術商を始めることができますが、中には専門知識を身に着けてから始めたいという方もおられるかもしれません。

実際に、古美術商に関連する知識を教えているスクールもあるのですが、その内容や費用は各スクールによってことなります。

そのため、スクールで知識を身につけようとすると大体5~30万円程度の費用がかかります。

しかも、教える内容として特定の美術品の評価額を判定する学習内容が含まれない講座もあり、講座を受講したかといって古美術商として食べていけるようになるわけではありません。

そのため、スクールで知識を身につけようと考えている場合には、事前に各団体に学習内容を確認し、情報を精査した上で申し込むようにしてください。

古美術商の始め方と準備ステップ

古美術商になるには以下のステップですすめていくと良いです。

STEP1:古物商の許可を取得する

古美術商として活動を始めるには、まず「古物商の許可」を取得することが必要です。

申請には申請書や本人確認書類のほか、営業所の情報を記載した書類などを準備し、手数料として19,000円を支払います。

申請から許可が下りるまでは、通常1~2か月程度かかるのが一般的です。

この許可を取得してはじめて、古美術品の取引をスタートすることができます。

申請内容に不備があると不許可となる可能性もあるため、準備は丁寧に進めましょう。

古物商の取り方について詳しくは「古物商とは?許可の取り方~申請後に必要な手続までわかりやすく解説」の記事をご確認ください。

STEP2:扱うジャンルを決めよう(絵画・陶器・書画など)

古美術商として活動を始める際には、まず「どのジャンルを扱うか」を決めておくことが重要です。

なぜなら、ジャンルによって必要な知識や仕入れ先、顧客層が大きく異なるからです。

たとえば、絵画であれば作家の真贋や保存状態の見極めが求められますし、陶器や茶道具であれば、窯元や製作年代の知識が欠かせません。

また、書画や仏教美術などは、書風や宗教的背景への理解も必要になります。

最初は、自分の興味があるジャンルや、学びやすい分野から始めるのも良いでしょう。

扱うジャンルを絞ることで、目利きの精度も高まりやすく、専門性を深めていくことにもつながります。

さらに、ジャンルを明確にしておくことで、後の仕入れや販売方法の選定にも役立ちます。

STEP3:仕入れ方法と販売ルートを探す

古美術商として安定的に活動するためには、「どこで仕入れるか」と「どうやって売るか」をあらかじめ探しておくと良いです。

仕入れ先としては、美術品オークション、古物市場、業者間取引、個人コレクターからの買取などが一般的です。

中でも、オークションや古物市場は比較的安価で仕入れられることもあり、初心者にも利用しやすいルートです。

一方で販売先については、店頭販売、ネットオークション、専門サイト、SNS、海外への販売など多岐にわたります。

近年はインターネットを活用して全国・海外へ販売するケースも増えており、大きな店舗を持たなくても収益を上げられる環境が整ってきています。

仕入れ先や販売ルートによって、必要な準備や戦略が変わるため、自分が扱いたいジャンルや顧客層に合わせて、最適なルートを選ぶことがポイントです。

STEP4:実際に仕入れて販売する

準備が整ったら、いよいよ古美術商としての実践に踏み出します。

まずは少額の商品から仕入れ、リスクを抑えつつ販売の流れを体験してみましょう。

仕入れた品物は、保存状態を整え、適切な価格を設定した上で販売します。

ネットオークションやフリマサイトでの販売は手軽に始められる一方で、商品の魅力を写真や説明文で伝える工夫が必要です。

対面販売の場合は、顧客との会話を通じて信頼関係を築くことがポイントになります。

この段階では、販売後のフィードバックや反応を通じて「どういった品が売れやすいのか」「どんな情報が求められているのか」といった実践的な気づきを得られます。

最初はうまくいかないこともあるかもしれませんが、経験を重ねることで、目利き力や市場感覚も少しずつ身についていきます。

実際に売ってみることでしか得られない学びがあるので、後は実践あるのみです。

古物商の許可申請は専門家に相談しよう

古物商許可の申請の際には書類の不備や要件の見落としで不許可になるケースも少なくありません。

せっかく時間と費用をかけても、申請が通らなければ意味がありませんし、申請手数料も返ってこない点には注意が必要です。

とくに、営業所の要件や管理者の選任、欠格事由に該当しないかの確認など、初めての方にとっては判断が難しいポイントが多くあります。

スムーズに許可を取得したい方や、手続きを確実に進めたい方は、行政書士などの専門家に相談するのも一つの手です。

専門家に依頼することで、書類作成から警察署への申請までをサポートしてもらえます。

時間的な負担を減らせるだけでなく、不備によるトラブルを防ぐことにもつながります。

自分でできるか不安・・・

何から始めたらいいか分からない・・・

という方は、当事務所でも許可取得のサポートを承っていますので、お気軽にご連絡ください。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

古物商許可を取得するなら古物商許可ナビ代行

\最短3日で申請可能/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\5秒で気軽に相談/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 古美術商は古物商を取ればなれる

- 古美術商の特別な試験や資格はない

- 古美術商は個人や未経験でもなれる

- 古美術商になるための費用は2万円前後

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所