大阪で酒類販売免許を取りたいけど、何から始めればいいの?

大阪で酒類販売事業をやりたいけど、どの免許を取得すればいい?

という不安や疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

特にお酒の免許は色々な種類があって複雑で、どの免許を取得すれば良いのかわからないと悩む方も多いです。

実際、取得する免許によって、販売できるお酒の種類や、販売できる相手、販売方法などが大きく異なります。

また、免許の種類によって取得要件も異なるので、免許が取得できるのかどうかを調べるだけでも一苦労です。

そのため、NAGASHIMA行政書士事務所では、どの免許が必要かや、免許の取得要件を満たしているかの確認を無料で診断致します。

これから酒類販売ビジネスを検討している方は、是非、お気軽にご相談下さい。

\ますはお気軽にご相談はこちら/

※初回無料相談。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・土日OK!

とはいえ、まずは酒類販売免許を大阪府で取得するにはどうすれば良いのかについて知りたいという方も多いと思います。

そこで、この記事では、大阪府で酒類販売免許を取得するための具体的な手続きや必要書類、申請の流れをわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

大阪府で酒類販売免許を取得する方法は2つ

大阪府で酒類販売免許を取得する方法には以下の2つがあります。

- 自分で調べて申請する方法

- 行政書士に依頼して申請する方法

この2つの取得方法にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、あなたの状況に合った取得方法を選択することをおすすめします。

以下では、それぞれのメリットとデメリットについて簡単に解説します。

自分で申請するメリット・デメリット

自分で酒類販売免許を申請する最大のメリットは、何といっても免許の取得費用を最小限に抑えられる点です。

ですので、できるだけ費用を抑えて取得したいという方は、自分で申請するのがおすすめです。

行政書士に依頼するメリット

一方で、行政書士に依頼するメリットは、ほぼ丸投げで自分のビジネスに合った免許を取得を最短期間でスムーズに取得できる点です。

特に、お酒の免許はかなり複雑で、ほとんど知識のない状態で、必要な免許を判断したり、要件を確認することはできません。

しかも、間違った酒類の免許を取得して営業した場合には違法営業のリスクがありますし、間違って要件を確認した場合には不許可のリスクもあります。

また、免許の要件や申請に必要な書類は取得する免許によって異なり、準備する書類も全て合わせると50~100枚前後の書類が必要となることも珍しくありません。

そのため、もちろん、中にはかなり時間を掛けて自分で申請する方もおられるのですが、ほとんどの方は行政書士に依頼して取得するケースが一般的です。

大阪で酒類販売免許を行政書士に代行する場合の流れ

大阪府で酒類販売免許の申請を行政書士に代行する場合の流れは以下となります。

ちなみに、ここでは大阪府の中央区に事務所があるNAGASHIMA行政書士事務所にご依頼頂いた場合の、相談から免許の取得までの流れをもとにご紹介します。

行政書士に依頼した場合の流れ

- STEP1:行政書士に相談する(依頼者様)

- STEP2:税務署と打ち合わせ(行政書士)

- STEP3:見積り・報酬のお支払い(依頼者様)

- STEP4:必要書類の収集(行政書士・依頼者様)

- STEP5:申請書類の作成(行政書士)

- STEP6:申請書の提出(行政書士)

- STEP7:酒類販売免許の受取(依頼者様)

STEP1:行政書士に相談する

(依頼者様)

まずは、メール又は電話でお気軽にご相談下さい。

もちろん、対面でのご相談も可能ですので、ご希望の際は仰ってください。

「どの免許を取ればいいか分からない」「そもそも免許がとれるのかわからない…」といった状況でも大歓迎です。

酒類販売免許専門の行政書士があなたに必要な免許の確認や、免許が取得できるかどうかを確認致します。

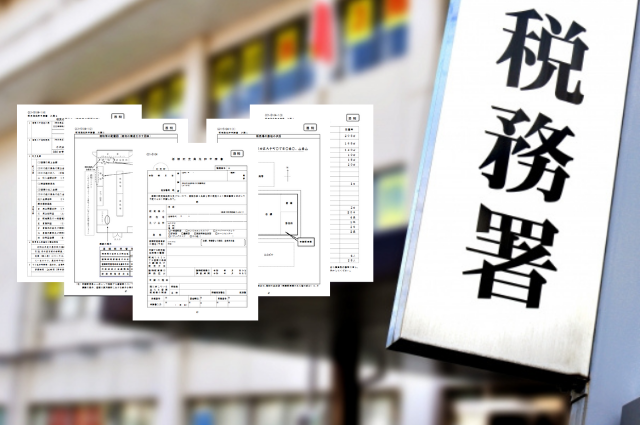

STEP2:税務署と打ち合わせ

(行政書士)

ご相談頂いた内容をもとに、管轄の税務署と行政書士が打ち合わせを行い、申請する方向性を固めます。

特に、酒類販売免許は管轄の税務署によって、必要な書類や対応が異なることも少なくありませんが、事前に管轄の税務署としっかり打ち合わせを行いますのでご安心ください。

STEP3:見積り・報酬のお支払い

(依頼者様)

税務署と打ち合わせの結果、特に問題なく酒類販売免許の取得ができるとなった場合には、正式に見積り書をご提示致します。

見積もり内容をご確認頂き、ご納得いただけた場合には、着手金の33,000円をお支払い頂きます。(ここまでは一切費用は掛かりませんのでご安心ください。)

そして、残りの費用については、申請書の提出後にご請求させて頂きます。

STEP4:必要書類の収集

(行政書士・依頼者様)

行政書士が依頼者様が取得する免許に必要な書類のチェックリストを作成します。

依頼者様はそのチェックリストをもとに、依頼者様しか取得できない書類(賃貸契約書や定款など)をご準備頂きます。

一方で、行政書士が代理で取得できる書類(法人登記簿や土地・建物登記簿謄本、納税証明書など)は、弊所が取得致します。

ちなみに、取得する免許の種類や依頼者様の状況によっては、このタイミングで酒類販売管理者研修を受講して頂きます。

STEP5:申請書類の作成

(行政書士)

依頼者様との打合せ内容や、管轄税務署との打合せ内容、ご準備頂いた書類をもとに、専門の行政書士が申請書類を作成致します。

管轄税務署ごとの細かい書き方の違いにも注意をしながら、審査がスムーズに進むように書類を作成しますのでご安心ください。

STEP6:申請書の提出

(行政書士)

申請書が完成したら行政書士が責任をもって申請書を提出します。

そして、申請書の提出が完了したタイミングで、着手金以外の残りの報酬を請求させて頂きますので、請求から1週間以内に指定の口座にお振込みをお願いします。

また、万が一、追加の書類が必要な場合や、修正が必要な場合、税務署からの細かな確認があった場合にも引き続き行政書士が責任をもって対応いたしますのでご安心ください。

STEP7:酒類販売免許の受取

(依頼者様)

申請から2か月程度で審査が終わり、行政書士に許可の連絡が入ります。

大阪府では酒類販売免許の許可証の受け取りは申請者本人が行くのが原則となっているので、依頼者様に管轄の税務署に許可証の受取りに行って頂きます。

その際に、登録免許税を納付していただき、納付が完了すると許可証を受取ることができます。

つまり、行政書士に酒類販売免許の申請を依頼した場合、依頼者様にやって頂くことは以下の3つだけです。

間違った免許を取得して違法営業になったらどうしよう…

面倒な手続きは全て丸投げして出来るだけ早く許可を取りたい…

という方は、NAGASHIMA行政書士事務所にお任せください。

弊所では、酒類販売免許の取得はもちろん、取得後の「このお酒を売っても大丈夫?」「ここから仕入れても大丈夫?」「こんな取引相手は?」といったご相談にも無料でサポート対応いたします。

\ますはお気軽にご相談はこちら/

※初回無料相談。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・土日OK!

大阪で酒類販売免許を自分で申請する場合の流れ

一方で、これから酒類販売免許申請する方の中には、自分で免許を申請したいという方もおられるかもしれません。

そこで、以下では大阪府で自分で酒類販売免許の申請する場合の流れは解説します。

自分で申請する場合の流れ

- STEP1:事前に情報収集する(自分で)

- STEP2:必要な免許を確認する(自分で)

- STEP3:免許取得の要件を満たしているか確認する(自分で)

- STEP4:税務署に相談に行く(自分で)

- STEP5:必要書類を収集する(自分で)

- STEP6:申請書類を作成する(自分で)

- STEP7:申請書を提出する(自分で)

- STEP8:追加書類や申請書の修正を行う(自分で)

- STEP9:酒類販売免許の受取(自分で)

STEP1:事前に情報収集する

(自分で)

自分で酒類販売免許を申請する場合、酒類販売免許に関する色々な情報を自分で収集する必要があります。

例えば、「そもそも酒類販売免許はどのような場合に必要なのか?」や、「どんな免許の種類があるのか?」、「それぞれの免許にはどのような違いがあるのか?」、「法律違反を犯した場合にはどのような罰則があるのか?」など、最低でもこれらの知識は必ず必要です。

ただ、どのように情報収集をすればいいのかわからないという方は、酒類販売免許に関する基本的な情報を初心者にもわかりやすく解説しているので、「酒類販売免許とは?許可の取得方法~申請後に必要な手続まで徹底解説」の記事を確認してください。

STEP2:必要な免許を確認する

(自分で)

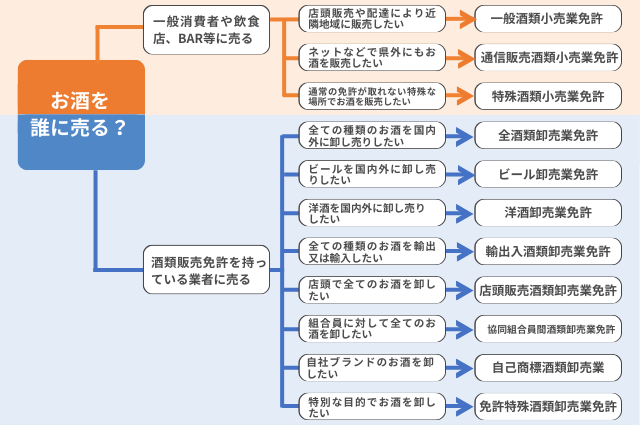

酒類販売免許には、以下のような種類の免許があります。

- 一般酒類小売業免許

- 通信販売酒類小売業免許

- 全酒類卸売業免許

- ビール卸売業免許

- 輸出入卸売業免許

- 洋酒卸売業免許

- 自己商標卸売業免許

そして、免許の種類によって、販売できるお酒の種類や、お酒を販売する相手や販売方法が異なります。

そのため、自社のビジネスモデルにあった酒類販売免許を選んで申請する必要があります。

ちなみに、自分でどの免許が必要なのか判断できないという方は以下のチャートを参考にしてみてください。

まず、基本的には販売する相手が酒類販売業者か一般消費者や飲食店、居酒屋などかで分かれます。

そして、酒類販売業者に販売する場合には酒類卸売業免許を、一般消費者や飲食店、居酒屋などに販売する場合には小売業免許を取得します。

後は、販売するお酒の種類や販売方法で取得する免許を判断します。

取得する免許の確認方法をもっと詳しく知りたい方はは「酒類販売免許の種類や特徴をわかりやすく解説!どの免許を取るべき?」の記事に詳しく解説しているので確認してみてください。

STEP3:免許取得の要件を満たしているか確認する

(自分で)

酒類販売免許を取得するには、以下の主に以下の4つの要件を満たす場合に免許を付与する酒税法10条で規定されています。

酒類販売免許の要件

- 人的要件

→犯罪歴や税金の滞納処分などはないか? - 場所的要件

→飲食店や他の酒類販売業者と同じ場所で免許を申請していないか? - 経営基礎要件

→酒類販売事業を安定的に経営してしていけるか? - 需給調整要件

→お酒の需要・供給バランスを崩さないか?

この中のどれか1つの要件でも満たすことができなければ、酒類販売業免許の取得はできません。

そのため、まずは酒類販売免許の取得要件を満たすことができるかを事前に確認する必要があります。

ちなみに、酒類販売販売免許の要件は取得する免許により若干異なります。

そのため、STEP2で確認した取得が必要な免許の要件を別途確認する必要がある点は注意が必要です。

また、酒類販売免許の要件についてもっと詳しく知りたい場合には「酒類販売免許の要件とは?初心者向けに4つの条件をわかりやすく解説」の記事で解説しているので参考にして下さい。

STEP4:税務署に相談に行く

(自分で)

大阪府で酒類販売免許を申請する場合、販売場の管轄となる税務署に事前に相談にいきます。

というのも、酒類販売免許はかなり複雑なので、ネットで調べて自分で判断しただけでは、間違った免許を取得してしまったり、要件を満たしていないのに申請してしまうケースが多いからです。

また、間違った免許を取得して、それを知らずにお酒を販売してしまった場合には酒税法違反となり、最悪の場合には免許の取消や罰金、拘禁刑などを課されてしまう可能性もあります。

そのため、自分だけで判断せずに最終的には必ず税務署に確認するようにしましょう。

STEP5:必要書類を収集する

(自分で)

取得する免許の種類によって必要書類は異なりますが、一般的には以下のような書類を収集します。

| 書類 | 小売免許 | 卸売免許 |

|---|---|---|

| 申請書 | 〇 | 〇 |

| 免許要件誓約書 | 〇 | 〇 |

| 履歴書 | 〇 | 〇 |

| 定款のコピー | 〇 | 〇 |

| 法人の登記簿謄本 | 〇 | 〇 |

| 直近3年の財務諸表のコピー | 〇 | 〇 |

| 地方税の納税証明書(都道府県) | 〇 | 〇 |

| 地方税の納税証明書(市区町村) | 〇 | 〇 |

| 不動産登記事項証明書(土地) | 〇 | 〇 |

| 不動産登記事項証明書(建物) | 〇 | 〇 |

| 賃貸契約書のコピー | △ | △ |

| 不動産所有者の使用承諾書 | △ | △ |

| 取引承諾書(仕入先) | ✕ | 〇 |

| 取引承諾書(輸出先) | ✕ | 〇 |

| 免許申請書チェック表 | 〇 | 〇 |

また、必要書類は申請内容によっても異なるので、税務署に相談に行った際に事前に申請内容にあった必要書類を確認しておくことをおすすめします。

因みに、申請書などは国税庁のHPから取得できますが、使用承諾書や取引承諾書、略歴書などについては自分で1から作成する必要がある点は注意が必要です。

STEP6:申請書類を作成する

(自分で)

申請書類についても、取得する免許の種類によって書式や記入方法が異なります。

そのため、申請書類を間違わないように注意が必要です。

また、国税庁HPの手引きに記入例が掲載されているので、申請書作成の際には手引きを確認しながら作成することをおすすめします。

STEP7:申請書を管轄の税務署に提出する

(自分で)

必要書類の収集と作成が完了したら、チェックシートを確認しながら漏れや記入ミスがないかの最終チェックを行います。

最終チェック後、申請書を税務署に提出するのですが、申請書の提出方法は税務署への直接持ち込みと郵送の2種類があります。

ただし、基本的には税務署への持ち込むようにしましょう。

なぜなら、申請書を提出する際に事前に添付書類や記入漏れを簡単にチェックしてもらえるからです。

一方、郵送の場合には事前のチェックがないので、もし、添付書類が不足していたり、記入ミスがあっても気づくまでに時間が掛かってしまいます。

そのため、できるだけスムーズに許可を取得したい場合には、税務署に持ち込んで提出する事をおすすめします。

STEP8:追加書類や申請書の修正を行う

(自分で)

酒類販売免許は添付しなければいけない書類や作成しなければしけない書類が多く、しかも、それぞれに細かな決まりがあります。

そのため、自分で申請書を作成した場合、ほとんどの場合で添付書類の不足や記入ミスが発生します。

書類が不足したままや、修正が必要な状態では審査が進められないので、税務署担当者の指示にしたがって追加書類や修正書類を提出する必要があります。

ちなみに、追加書類や提出書類が提出されない間は審査がストップするので、提出が遅れれば遅れるほど許可の取得も遅れてしまします。

STEP9:酒類販売免許の受取

(自分で)

申請書を提出してから許可が降りるまでの標準審査期間は2ヶ月程度です。

しかし、これはあくまでも申請が順調に進んだ場合の審査期間であり、必要書類の不足があったり、記入ミスがあった場合にはもっと審査が長引く可能性もあります。

そのため、申請書はできるだけ書類漏れや記入ミスをしないように注意しましょう。

そして、無事に審査が完了すると、申請書に記入している連絡先に許可の連絡が入ります。

その後、登録免許税を支払い、税務署に許可証を受け取りに行きます。

以上が自分で酒類販売免許を取得するまでの流れです。

自分ですべてやるの大変そう…

専門家にお願いした方がいいも…

と思った方は、まずは相談だけでも大丈夫です。

弊所では、強引な営業は一切行っておりませんので、安心してご相談ください。

\ますはお気軽にご相談はこちら/

※初回無料相談。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・土日OK!

大阪府で酒類販売業免許の取得にかかる費用

酒類販売免許を取得するのにどれぐらいの費用が掛かるのかも気になるとことだと思います。

大阪府で酒類販売免許を取得にかかる費用は以下の通りです。

| 小売業免許 | 卸売業免許 | |

|---|---|---|

| 登録免許税 | 30,000円 | 90,000円 |

| 公的書類の取得費用 | 4,000円前後 | 5,000円前後 |

| 酒類販売管理研修 | 4,500円前後 | 4,500円前後 |

| 合計 | 約39,000円 | 約100,000円 |

酒類販売免許の申請する公的書類の費用については、どの免許を取得しても基本的に費用は変わりません。

ただし、免許取得後に支払う登録免許税については、免許の種類によって異なります。

例えば、小売業免許の場合には登録免許税が3万円、卸売業免許の場合には9万円かかります。

また、酒類販売管理者研修の受講が必要な場合には、受講料として5,000円程度でが必要です。

酒類販売免許の費用については「酒類販売免許の取得費用は?|個人・法人別や行政書士の代行料金の平均相場」の記事で詳しく解説しています。

行政書士に依頼した場合の費用は13万円前後

| 酒類小売業免許 | 酒類卸売業免許 | |

|---|---|---|

| 登録免許税 | 30,000円 | 90,000円 |

| 公的書類の取得費用 | 約5,000円 | 約5,000円 |

| 酒類販売管理者研修 | 約5,000円 | ー |

| 事業目的・定款変更(法人の場合) | 3~5万円(変更が必要な場合) | 3~5万円(変更が必要な場合) |

| 行政書士の代行費用 | 136,591円~ | 136,591円~ |

| 合計 | 約176,591円 | 約231,591円 |

酒類販売免許の申請を行政書士に依頼した場合の平均的な相場は、行政書士会が公開している報酬統計調査(令和2年度実施)によると136,591円前後です。

そのため、行政書士に依頼した場合、酒類小売業免許をだと合計18万円、酒類卸売業免許だと合計23万円がかかります。

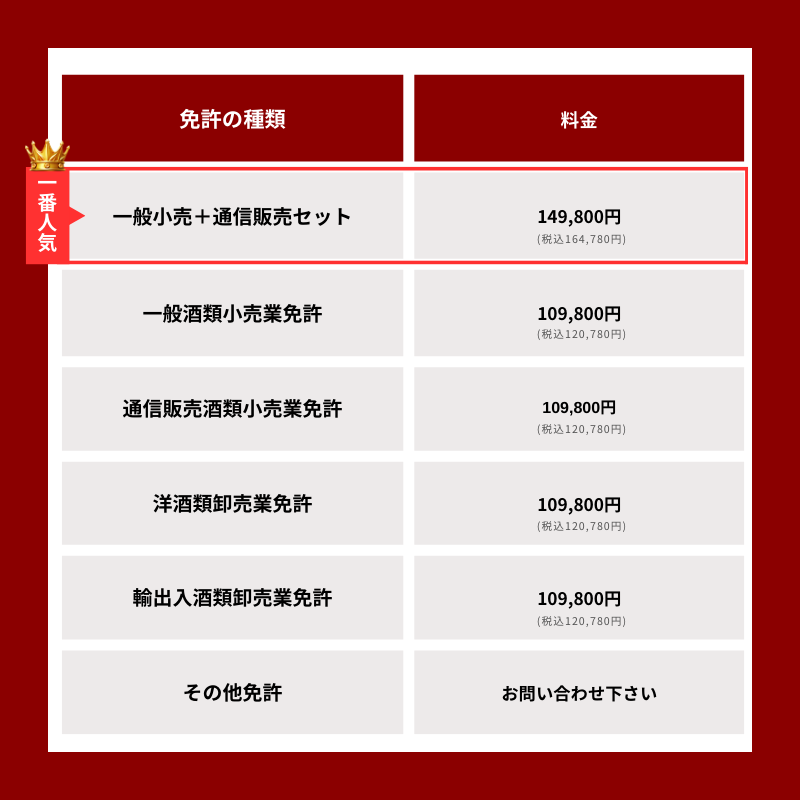

一方、NAGASHIMA行政書士事務所では代行費用を109,800円(120,780円)~の代行費用となっております。

詳しくは、「NAGASHIMA行政書士事務所の酒類販売免許代行申請の料金」をご確認ください。

大阪府で酒類販売免許の取得にかかる期間

大阪府で酒類販売免許を取得にかかる期間は大体3.5〜5ヶ月程度でその内訳は以下となります。

| 内容 | 期間 |

|---|---|

| 申請の事前準備 | 1ヶ月 |

| 必要書類の収集 | 1ヶ月 |

| 酒類販売管理者研修の受講 | 1日 |

| 申請書の作作成 | 1ヶ月 |

| 審査期間 | 2か月 |

| 合計 | 5カ月~ |

まず、事前の情報収集や税務署への相談で1ヶ月程度がかかります。

特に酒類販売免許は複雑なので、事前にしっかりとリサーチする必要があります。

また、酒類販売業免許を申請する場合、全部で50〜100枚程度の書類を準備して提出することになります。

そのため、申請書を収集・作成するとなると1〜2ヶ月程度の時間がかかってしまいます。

最後に、審査期間ですが、酒類販売免許の標準審査期間は2ヶ月となっています。

ただし、これはあくまでも申請書類の不足や、記入間違い等がなくスムーズに申請が進んだ場合です。

一方で、書類の不備や記入漏れがあった場合には補正を求められ、その補正が遅れてしまうとさらに時間がかかってしまいます。

もっと詳しく知りたい場合には「酒類販売免許の準備~許可取得までにかかる期間は?最短何日で取れる?」の記事をご確認ください。

行政書士に依頼した場合は3ヶ月程度

酒類販売免許の申請書を行政書士に依頼した場合の取得までの期間は大体3ヶ月程度でその内訳は以下となります。

| 行政書士に依頼した場合 | |

|---|---|

| 必要書類の収集 | 0.5か月 |

| 書類の作成 | 0.5か月 |

| 税務署の審査 | 2か月 |

| 合計 | 3カ月 |

行政書士に依頼した場合には、事前の情報収集や税務署への相談は不要です。

また、必要書類の作成も1〜2週間程度で作成でき、書類の不足や記入漏れもないので審査もスムーズに最短期間で完了します。

そのため、できるだけ最短で免許を取得したい場合には行政書士に依頼することをおすすめします。

大阪府の酒類販売免許専門の

NAGASHIMA行政書士事務所

サービス内容・料金の詳細

| 事務所名 | NAGASHIMA行政書士事務所 |

|---|---|

| 代表者 | 長島 雄太 |

| 所属 | 日本行政書士連合会 第20260604号 |

| 事業内容 | ・酒類販売業許可 ・古物商 ・金属くず商申請 ・産業廃棄物収集運搬業許可 ・国際業務(在留資格・ビザ) ・etc |

| 住所 | 〒552-0007 大阪府大阪市港区弁天1丁目2−1 大阪ベイタワー14階 |

| 電話番号 | 06-7222-1535 |

酒類販売免許の代行申請のサービス内容

NAGASHIMA行政書士事務所にご依頼頂いた場合のサービス内容は以下となります。

| サービス内容 | サービスの有無 |

|---|---|

| 対面での事前相談 | 〇 |

| 税務署との打合せ代行 | 〇 |

| 必要書類リストアップ | 〇 |

| 申請書類作成 | 〇 |

| 証明書取得代行 | 〇 |

| 申請内容の修正対応 | 〇 |

| 許可受取り日程調整 | 〇 |

| 全額返金保証 | 〇 |

| 特典1:酒類販売帳簿データ | 〇 |

| 特典2:販売数量等報告書作成マニュアル | 〇 |

| 特典3:管理者変更届作成マニュアル | 〇 |

| 特典4:5年間の無料法務サポート | 〇 |

| 特典5:補助金の無料相談 | 〇 |

もしもの時の全額返金保証制度

酒類販売免許の申請で、「もし免許が取れなかったらどうしよう…」「行政書士に依頼して取れなかったらお金が無駄になるのでは?」と不安に思ってしまいますよね?

そこで、NAGASHIMA行政書士事務所では、安心してご依頼い頂けるように「全額返金保証制度」を設けております。

これは、弊所が酒類販売免許を取得できると判断し、お客様に必要な書類を指示通りにご準備頂いたにも関わらず、免許が取得できなかった場合に、お支払い頂いた報酬を着手金含めて全額ご返金するという制度です。

初めての方でも不安なくご利用頂けるように、保証制度も充実させておりますのでご安心ください。

依頼者限定の5つの特典をプレゼント

NAGSHIMA行政書士事務所では、免許を取得後もスムーズに酒類販売業を開業して頂けるように、免許の取得後に役立つ特典をご用意しています。

これまでのお酒の販売経験がない方でも、安心して酒類販売事業を始められる内容となっていますので、ぜひ、ご活用ください。

酒類販売帳簿データ

酒類販売には帳簿の作成・保存が法律で義務付けられています。

当事務所では、すぐに使えるエクセル形式の帳簿データ(記入例付き)をご提供しており、初めての方でも安心してご利用いただけます。

販売数量等報告書作成マニュアル

酒類販売業者は毎年4月30日までに「販売数量等報告書」の提出が必要です。

記入例付きマニュアルをご提供するので、初めてでも迷わず作成できます。

管理者変更届作成マニュアル

酒類販売管理者が変わった場合は、税務署への「管理者変更届」の提出が必要です。

提出漏れは違反となる可能性があるため、手続きマニュアルをご用意しています。

5年間の無料法務サポート

免許取得後も安心して酒類販売を続けられるよう、法律や手続きに関するご相談を5年間無料でサポート。

「これって違反?」「変更届が必要?」といった疑問があればいつでもご相談下さい。

補助金・融資の無料相談

酒類販売ビジネスでは、「酒類業振興支援事業費補助金」や、大阪府独自の補助金などでも活用できる補助金制度が多数あります。

弊所では、こうした補助金の相談も無料で相談頂けます。

注意

特典をご希望の方は、依頼時にその旨をお伝えください。又、特典内容は予告なく変更・終了する場合がございますの予めご了承ください。

NAGASHIMA行政書士事務所の

酒類販売免許の代行申請の料金

NAGASHIMA行政書士事務所では、初めての方でも安心してご依頼頂けるように、事前相談や、必要書類の収集や作成、税務署とやり取りはもちろんのこと、免許取得後のサポートを含めた高品質なサービスを、以下の価格でご提供致します。

\ますはお気軽にご相談はこちら/

※初回無料相談。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・土日OK!

実際の依頼者の声

ただ、これだけでは本当に良いサービスなのかイマイチ決められないという方も多いのではないでしょうか?

そんな方のために、大阪府内で実際にご依頼頂いたお客様の声をご紹介します。

サービスを利用するか検討す上で、ぜひ、参考にしてみてください。

K.A様・高槻市

40代女性

税務署に相談に行ったのですが、税務署で「次の決算を向かえるまでに早く申請しないと、経営要件を満たさなくなり許可が取得できなくなる」と言われ、NAGASHIMA行政書士事務所さんに相談しました。すると、「すぐに申請の準備を進めましょう」と言ってくれて、決算まで時間がほとんどありませんでしたが、何とか要件を満たした状態で申請でき、無事に許可を取得することができました。本当にその節は助かりました、ありがとうございます。

M.S様・和泉市

40代男性

最初は自分でチャレンジしてみたものの、調べるだけで相当な時間がかかり、複雑な書類に途中で心が折れそうになっていました。思い切ってNAGASHIMA行政書士事務所さんに依頼したところ、必要な情報を伝えるだけでスムーズに申請が進み、あっという間に完了。こんなに簡単なら、最初から頼んでおけばよかったと本気で思いました。

U.H様・東大阪市

30代男性

他の行政書士事務所では「まずは1種類だけ取得して、酒類販売経験ができてからじゃないと他の免許を取得するのは難しい」と言われました。でも事業の計画上、最初から複数の免許が必要で悩んでいたところ、NAGASHIMA行政書士事務所さんに相談。こちらの事業内容をしっかり聞いたうえで、「最初からまとめて申請できますよ」と仰って頂き、無事に最初から複数の免許を取得することができました。しかも、はじめに相談した行政書士事務所より価格も安かったので、NAGASHIMA行政書士事務所さんに依頼して本当に良かったです。

A.U様・大阪市

30代女性

店舗とネットでお酒を売るために必要な免許を調べていましたが、種類や要件が複雑で自分では難しいと感じ、「酒類販売許可ナビ」に相談しました。サイトが分かりやすく、対応も丁寧で信頼できたので依頼を決意。結果、やり取りもスムーズで、ほぼお任せで一般小売業免許と通信販売小売業免許を取得できました。

N.M様・堺市

40代男性

飲食店を経営しており、クラフトビールをテイクアウトで販売したくて免許取得を考えていました。ただ、飲食店で免許を取るのは難しいと聞いていたので、ダメもとでNAGASHIMA行政書士事務所さんに相談したら、「物件の間取りによっては全然取得可能です。すぐに現地の確認に行きます。」と仰って頂いて、お店に確認に来ていただきました。その後、直ぐに税務署と打ち合わせをして頂き、問題なく取得できるとのことで酒類販売免許の申請をお願いすることに。結果、凄くスムーズに、しかもかなり短期間で免許を取得できました。

中には、自分と似た状況で無事に免許を取得できている方の口コミを見て、安心したという方もいるのではないでしょうか?

弊所では、あなたの状況やビジネスプランにあった最適な内容でサポートさせて頂きますので、まずはお気軽にご相談下さい。

酒類販売免許のよくある質問

どのタイミングで費用が発生しますか?

打ち合わせ後、許可取得が可能と判断できた段階でお見積りをご提示し、ご納得いただいた後にご入金をお願いしています。それまでは無料でご相談いただけますので、安心してお問い合わせください。

酒類販売免許の難易度は?未経験でも免許は取れる?

酒類販売免許の難易度は高いです。なぜなら、細かい要件が沢山あるからです。ただし、未経験だからといって免許を取得できないわけではありません。もし、未経験でも免許の取得ができるかどうか不安な場合には、是非、弊所にご相談ください。また、免許の種類別の難易度について詳しく知りたい方は「免許の種類別の難易度」の記事をご確認下さい。

法人ではなく個人でも免許の取得は可能ですか?

個人事業主でも酒類販売免許の取得は可能です。しかも、個人だからといって、法人よりも免許を取得するのが難しいというわけでもありません。ただし、個人の場合には法人で求められているような書類が準備きないため、代わりとなる書類を別途準備する必要があります。

3期が経過していない新設の法人でも酒類販売免許の取得は可能ですか?

酒類販売免許の申請には直近3期分の決算書の提出が求められていますが、設立後1年も経過していない新設法人でも取得が可能です。ただし、法人の事業目的に販売に関する項目が入っている必要があります。詳しくは「酒類販売の定款や登記簿謄本とは?事業目的の記載例や変更方法を解説」の記事をご確認ください。

自宅でも免許を取得することは可能ですか?

自宅でも免許を取得できる場合もあれば、取得が難しい場合もあります。例えば、自宅が自己所有の一軒家であれば免許を取得できる可能性はかなり高いですが、自己所有のマンションや賃貸マンションなどでは取得が難しいです。なぜなら、マンションでは事業を行うことが禁止されているケースが多いからです。そのため、マンション等で酒類販売免許を取得する場合には、所有者や管理組合などに許可をもらわなければなりません。詳しくは「酒類販売免許の販売場の要件」をご確認ください。

酒類販売免許が取れなかったら返金してもらえますか?

はい。こちらのご案内通りに準備いただいたにもかかわらず、許可が取得できなかった場合は、着手金を含めた報酬額を全額返金いたします。事前調査費なども一切ご負担頂かなくて大丈夫ですのでご安心ください。

\ますはお気軽にご相談はこちら/

※初回無料相談。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・土日OK!

大阪府の酒類販売免許の申請先一覧

以下は、大阪府の酒類販売免許の申請先一覧です。

酒類販売場を設ける住所を管轄する税務署が申請先となります。

| 税務署名 | 管轄地域 | 連絡先 |

|---|---|---|

| 大阪福島 | 福島区、此花区 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |

| 西 | 西区(大阪市) | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |

| 港 | 港区、大正区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |

| 天王寺 | 天王寺区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |

| 浪速 | 浪速区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |

| 西淀川 | 西淀川区 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |

| 東成 | 東成区 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |

| 生野 | 生野区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |

| 旭 | 旭区、都島区 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |

| 城東 | 城東区、鶴見区 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |

| 阿倍野 | 阿倍野区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |

| 住吉 | 住吉区、住之江区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |

| 東住吉 | 平野区、東住吉区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |

| 西成 | 西成区 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |

| 東淀川 | 淀川区、東淀川区 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |

| 北 | 北区(大阪市)(大淀税務署管内の地域を除く) | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |

| 大淀 | 北区のうち、池田町、浮田1・2丁目、大深町、大淀北1・2丁目、大淀中1~5丁目、大淀南1~3丁目、菅栄町、黒崎町、国分寺1・2丁目、芝田1・2丁目、茶屋町、鶴野町、天神橋5~8丁目、豊崎1~7丁目、浪花町、中崎1~3丁目、中崎西1~4丁目、中津1~7丁目、長柄中1~3丁目、長柄西1・2丁目、長柄東1~3丁目、錦町、樋之口町、本庄西1~3丁目、本庄東1~3丁目 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |

| 東 | 中央区(南税務署管内の地域を除く) | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |

| 南 | 中央区のうち安堂寺町1・2丁目、上汐1・2丁目、上本町西1~5丁目、瓦屋町1~3丁目、高津1~3丁目、島之内1・2丁目、心斎橋筋1・2丁目、千日前 1・2丁目、宗右衛門町、谷町6~9丁目、東平1・2丁目、道頓堀1・2丁目、中寺1・2丁目、難波1~5丁目、難波千日前、西心斎橋1・2丁目、日本橋 1・2丁目、東心斎橋1・2丁目、松屋町、南船場1~4丁目 | 南税務署 酒類指導官 代表 06-6768-4881 |

| 堺 | 堺市 | 堺税務署 酒類指導官 代表 072-238-5551 |

| 岸和田 | 岸和田市、貝塚市 | 堺税務署 酒類指導官 代表 072-238-5551 |

| 豊能 | 池田市、豊中市、箕面市、豊能郡 | 茨木税務署 酒類指導官 ダイヤルイン 072-623-0150 |

| 吹田 | 吹田市、摂津市 | 茨木税務署 酒類指導官 ダイヤルイン 072-623-0150 |

| 泉大津 | 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡 | 堺税務署 酒類指導官 代表 072-238-5551 |

| 枚方 | 枚方市、寝屋川市、交野市 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |

| 茨木 | 茨木市、高槻市、三島郡 | 茨木税務署 酒類指導官 ダイヤルイン 072-623-0150 |

| 八尾 | 八尾市、松原市、柏原市 | 東大阪税務署 酒類指導官 代表 06-6724-0001 |

| 泉佐野 | 泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡 | 堺税務署 酒類指導官 代表 072-238-5551 |

| 富田林 | 富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡 | 東大阪税務署 酒類指導官 代表 06-6724-0001 |

| 門真 | 門真市、守口市、大東市、四條畷市 | 東税務署 酒類指導官 代表 06-6942-1101 |

| 東大阪 | 東大阪市 | 東大阪税務署 酒類指導官 代表 06-6724-0001 |

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所