酒類販売管理者って何をする人なの?

資格が必要なの?

標識ってどうやって掲示するの?

お酒を販売するには、酒類販売管理者が必要です。

ただし、新規で取得する免許の種類によっては、酒類販売管理者が不要なケースもあるのですが、それを自分で判断するのは難しいと感じるかもしません。

そのため、当サイト(酒類許可ナビ)では、酒類販売管理者が必要かどうかを無料で診断致します。

これから、酒類販売免許を取得して、お酒を販売しようと思っている方は、ぜひ、ご活用ください。

\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

ただ、中にはわざわざ専門家に相談するのは気が引けるという方もいるかと思います。

そこで、この記事では酒類販売管理者の役割や選任の条件、標識の掲示ルール、更新制度のポイントまでを、はじめての方でも理解できるようにわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

酒類販売管理者とは?

酒類販売管理者とは、酒類を販売する店舗において、お酒の販売ルールを管理・指導する責任者のことです。

お酒を販売する際には、未成年者への販売禁止や広告表示の制限など、守るべき法律が数多くあり、店舗ごとにこれらを遵守する体制を整える必要があります。

そこで、酒類販売管理者が従業員に法令の内容を伝え、違反を未然に防ぐ役割を担っています。

また、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9では、酒類小売業者は各店舗ごとに1人の酒類販売管理者を選任し、その管理者に対して定期的に「酒類販売管理研修」を受講させることが義務づけられています。

ちなみに、酒類販売管理者が必要となるのではあくまでもお酒の小売りをする場合であって、洋酒卸売業免許や輸出入卸売業免許で酒類を卸売りしている場合には不要です。

酒類販売管理者の主な役割

酒類販売管理者は、ただ選任するだけではなく、店舗内でお酒の販売ルールがきちんと守られているかを日々確認し、必要に応じてスタッフへの指導を行うなど、現場全体の適正な運営を支える重要な役割があります。

特にお酒は、未成年者の飲酒や過度な飲酒、飲酒運転などの問題に直結することもあるため、社会的にも慎重な取り扱いが求められる商品です。

そのため、酒類販売管理者には、店舗のスタッフに対して販売ルールや注意点を共有し、トラブルを未然に防ぐことが求められています。

具体的に、酒類販売管理者は以下のようなことをやらなければなりません。

酒類販売管理者の役割

- 酒類と他の商品を明確に分けて陳列すること

- 陳列場所への「20歳未満の者には販売しません」といった適切な表示をすること

- 酒類自動販売機の管理や表示の適正化

- ポスターや店内アナウンスを活用した、未成年者飲酒防止・適正飲酒の呼びかけ

- 顔つきや言動から未成年と判断される顧客への年齢確認の実施

- 酒類の特徴、取り扱い方法などに関する基礎知識の普及

- そのほか、お酒の販売に関わる法律について、スタッフが正しく理解できるように伝えること

ちなみに、上記の取り組みは、毎年4月末までに「未成年者の飲酒防止に関する表示基準』の実施状況等報告書」として税務署へ提出する義務もあります。

このように、酒類販売管理者は、ただ名義上の管理者というだけではなく、日々の販売場でスタッフと一緒に安全で適切な酒類販売を支えていく重要な責任があります。

酒類販売管理者の資格要件は?誰がなれる?

酒類販売管理者になるために特別な国家資格や試験は必要ありませんが、法律で定められた一定の要件を満たしていることが求められます。

具体的には、以下のような要件をすべて満たしている必要があります。

つまり、「とりあえず誰かに名前だけ貸しておけばよい」というような形式的な選任ではなく、実際にその販売場で継続的に働き、責任を持って対応できる人である必要があります。

また、選任された方には、別途「酒類販売管理研修」を受講する義務もあります。

パート・アルバイト・派遣社員の場合は?

酒類販売管理者には、正社員でなければならないという決まりはありません。

法律上、酒類小売業者に引き続き6か月以上継続して雇用される予定のある方であれば、雇用形態を問わず選任することができます(国税庁「酒類販売管理者制度に関するQ&A」問10より)。

そのため、パートやアルバイト、契約社員などの方であっても、勤務実態や継続雇用の見込みがあれば、酒類販売管理者として選任することに差し支えありません。

たとえば、スーパーやコンビニなどで「1~3か月ごとの契約更新を繰り返し、実質的に6か月以上勤務している方」も対象となります。

このような場合も、これまでの更新状況から6か月以上の継続勤務が見込まれると判断できれば、選任は可能とされています。

ただし、酒類の適正な販売管理を確保する観点からは、正社員が在籍している場合には正社員を選任するのが望ましいとされています。

また、派遣社員については、雇用主が派遣元会社であることから、「継続して雇用される予定のある者」とは見なされにくく、原則として酒類販売管理者になれない可能性が高いです。

法人の役員でも管理者になれる?

法人の役員でも酒類販売管理者として選任することは可能です。

実際に、法人で免許を取得する場合、代表取締役や役員が管理者を兼任するケースは多いです。

ただし、注意点もあります。

管理者には、現場スタッフに対する日常的な助言や指導などの実務が求められるため、販売場にまったく関わっていない役員が選任されると、形だけの管理者とみなされる可能性があります。

そのため、法人で役員を選任する場合でも、できるだけ店舗運営に関わっている方を選ぶ必要があります。

酒類販売免許を取得するのに管理者が必要か自分で判断できない…

そのな場合には、一度、ご相談下さい。

お話をお伺いして管理者を置かないといけないかどうかを診断致します。

\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

酒類販売管理者の更新制度とは?

酒類販売管理者は研修を受けて選任されたら終わりではありません。

なぜなら、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(第86条の9第6項)により定期的な研修の受講(=更新)が義務付けられているからです。

そのため、税務署への更新手続は不要ですが、酒類販売管理者は3年に1度酒類販売管理講習を受講する必要があります。

いつまでに更新すればいいの?

更新のタイミングは、「最後に受講した研修の受講日から3年以内」です。

例えば、2022年6月10日に受講した場合は、2025年6月9日までに次の研修を受ける必要があります。

期限ギリギリになると研修日程が合わない可能性もあるため、余裕を持って受講するのがおすすめです。

更新を怠った場合には罰則は?

更新を怠った場合には、「勧告」・「命令」を経て「命令違反」となり、50 万円以下の罰金となる可能性があります。(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第98条2の3)

ちなみに、「勧告」や「命令」とは、法律違反が疑われる場合に国税庁が取る対応のことです。

「勧告」はまず改善を促す注意喚起のようなもので、それでも改善されない場合に「命令」が出され、法的な義務として改善を命じられます。

そして、それでも従わない場合には命令違反となり罰則が科されてしまいます。

酒類販売管理者の選任・変更時の注意点

酒類販売管理者を選任する際や変更する際には以下のような注意点があります。

- 選任の義務と届出のタイミング

- 酒類販売管理者に代わる責任者の選任

- 変更・解任時には手続きが必要

選任の義務と届出のタイミング

新たに酒類販売業免許を取得した場合や、新規店舗を開設する際には、営業開始前までに酒類販売管理者を選任し、「酒類販売管理者選任届出書」を税務署に提出する必要があります。

また、酒類販売管理者を初めて選任した場合や、すでに選任済みの管理者に変更・解任があった場合には、「酒類販売管理者選任(解任)届出書」を2週間以内に、販売場の所在地を所轄する税務署に提出する必要があります。(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第86条の9第4項)

そして、これらの義務に違反した場合には、以下のような罰則が定められています。

いずれも、届出や選任を怠っただけで適用される可能性のある規定ですので、選任や変更があった際には速やかに対応するようにしましょう。

酒類販売管理者に代わる責任者の選任

酒類販売管理者が店舗に長時間不在になる場合や、売場が広すぎて1人では全体を見きれないような場合には、管理者に代わって販売現場を管理する「責任者」を配置するよう国税当局から指導が行われています。(国税庁「酒類販売管理者制度に関するQ&A」問12より)

この責任者は、酒類の販売に関わるスタッフの中から選び、必要な人数を指名・配置します。

また、深夜の時間帯(23時〜翌5時)は特に慎重な管理が求められるため、成人(20歳以上)のスタッフを責任者として配置するよう指導されています。

以下のようなケースでは、酒類販売管理者に代わる責任者の配置が必要となる可能性があるので注意が必要です。

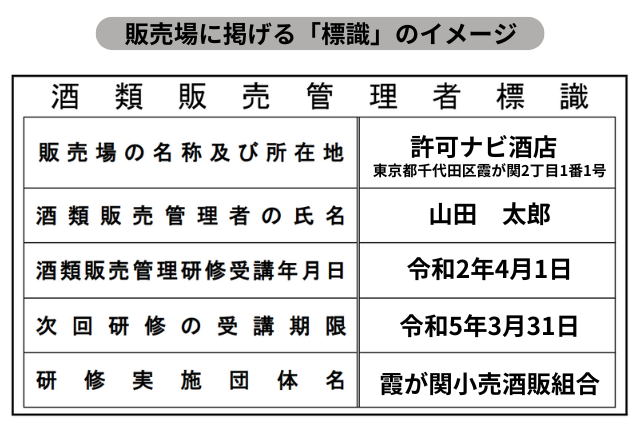

酒類販売管理者の掲示義務とは?

酒類を販売するお店では、酒類販売管理者を選んだことをお客様から見える場所に掲示することが法律で決められています。(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第86条の9第9項)

この掲示は、お店がきちんとルールを守ってお酒を販売していることを、消費者や行政機関にわかりやすく伝えるためのものです。

掲示する内容には、酒類販売管理者の名前や研修を受けた日など、決まった情報をきちんと書く必要があります。

具体的には、以下の内容です。

酒類販売管理者標識のサイズや掲示場所の注意点

掲示する標識の大きさについて、法律で具体的なサイズは決まっていません。

ただし、消費者が見てすぐにわかるように、見やすい大きさで掲示することが望ましいとされています。

また、店舗によっては売場の広さや構造によって、1か所だけの掲示では見えにくくなる場合もあります。

そのため、以下のような場合には複数の場所に標識を掲示した方が良いです。

- お酒の売場がとても広い場合

- お酒の売り場が複数のフロアに分かれている場合

- お酒の売り場が離れた場所に複数ある場合

酒類販売管理者の標識のテンプレートはある?

酒類販売管理者の標識は、国税庁|酒類の販売管理のページにひな型(テンプレート)が用意されています。

酒類販売管理研修の受講証などを参考にして、必要な情報を入力し、消費者の目につきやすい場所に印刷して掲示するようにしてください。

また、研修を実施した団体が交付する標識が、国税庁のひな型や記載内容に沿ったものであれば、そのまま使っても大丈夫です。

ただし、文字が小さすぎると見えづらくなるため、十分な大きさの文字で印刷するようにしましょう。

お酒の販売免許って取得してからも大変そう…

許可を取った後も色々とわからないことを専門家に相談したいなぁ……

そんや不安や心配があるなら、ぜひ、NAGASHIMA行政書士事務所にご依頼ください。

弊所にご依頼頂くと酒類販売免許の取得サポートはもちろん、免許取得後は分からないことも無料で相談が可能です。

⇒《全国対応》酒類販売免許の取得代行|早い・安い・確実-全額返金保証

酒類販売管理者に関するよくある質問

酒類販売管理研修って何?どこで申し込みができるの?

酒類販売管理研修は正しくお酒を販売できるように法律やルールを学ぶための研修です。各研修団体から講習の申込が可能です。詳しくは「酒類販売管理研修とは?申し込み方法は?オンラインで受講できる?」の記事をご確認ください。

研修を受けたらすぐに管理者になれる?

酒類販売管理講習を受講後、税務署に選任届を提出すればすぐに管理者になることができます。

研修を受けていても、転職したら再受講が必要?

いいえ、過去3年に以内に酒類販売管理研修を受講していれば、改めて受講する必要はありません。

酒類販売管理者標識の研修受講年月日を忘れたらどうすればいい?

酒類販売管理研修を受講した研修実施団体に確認をすれば、教えてもらえます。

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 酒類販売管理者はお酒の販売ルールを管理・指導する責任者

- パートやアルバイトでも管理者になることは可能

- 3年に1度は研修を受講しなければならない

- 酒類販売管理者に関する標識を店舗に掲示する必要がある

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所