酒類販売免許はどこに相談すればいいの?

酒類販売免許の相談で注意点はある?

酒類販売免許を取得しようと思った時に、上記のような疑問を抱えている方も多いです。

酒類販売免許に関する相談は「税務署」と「行政書士事務所」に相談することが可能なのですが、それぞれに相談できる内容や対応が異なります。

そこで、この記事では、これから酒類販売免許の取得を検討している方向けに酒類販売免許の相談窓口や、相談する際の注意点についてわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

酒類販売免許の相談窓口はどこ?

酒類販売免許について相談できるのは「税務署」と「行政書士事務所」の2つです。

もちろん、どちらに相談しても問題ないのですが、それぞれで相談できる内容や役割、対応可能な範囲が異なるので、相談内容や目的に応じてどちらに相談するかを判断する必要があります。

まず、税務署は酒類販売免許の申請書を提出する申請先です。

そのため、酒類販売免許が必要なのかどうかや、どのような書類が必要なのか、どの免許を取得すべきなのかの基本的な内容を相談することが可能です。

一方で、行政書士事務所は酒類販売免許の取得をサポートしてくれる専門家です。

そのため、相談する方の状況にあわせた最適な取得方法や、どうすればスムーズに許可を取得できるのかなどのより具体的な相談まですることが可能です。

酒類販売免許の取得前に「相談」は必要?

酒類販売免許を取得する際に「事前に相談すべきなの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、基本的には事前に相談すべきです。

なぜなら、酒類販売免許は免許の種類によって販売方法や販売してもいいお酒が異なり、間違って免許を取得してしまうと無許可営業になってしまうリスクがあるからです。

酒類販売の無許可営業は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(酒税法第56条)、取得した免許の取消、罰則後2年間は酒類販売免許を取得できないなどのペナルティーを受けるを受ける可能性があります。

そのため、酒類販売免許に関する知識がない場合には、税務署や専門家に相談しながら進めた方が安心というわけです。

税務署と行政書士で酒類販売免許の相談はどう違う?

酒類販売免許の相談窓口としては「税務署」と「行政書士事務所」がありますが、どちらに相談すればいいのかわからないという方もいるかと思います。

そこで、それぞれの違いについて比較しながら解説するので、どちらに相談するかの参考にしてみてください。

| 警察署 | 行政書士事務所 | |

|---|---|---|

| 相談料 | 無料 | 有料(条件次第で無料) |

| 相談内容 | 基本的な内容 | 細かい内容までOK |

| サポート | なし | 申請代行も可能 |

相談料の違い

税務署と行政書士事務所では相談料に違いがあります。

まず、税務署での相談については完全無料で、しかも、何度でも相談が可能です。

一方で、行政書士事務所への相談は原則として有料となります。

ただし、初回相談料や、申請の依頼をする方に関しては完全相談無料など、条件付きで無料相談を受け付けている行政書士事務所も多いです。

相談内容の違い

税務署と行政書士事務所では相談できる内容にも違いがあります。

税務署で相談できる内容は、酒類販売免許の基本的な内容が中心です。

例えば、どの酒類販売免許が必要かや、酒類販売免許の必要な書類、申請の際の注意事項などです。

一方で、行政書士事務所については、特に質問できる相談内容に制限はありません。

例えば、自分の状況で酒類販売免許の取得は可能かや、どのような物件なら酒類販売免許の営業所として認められるか、取得が難しいい状況での対策など、踏み込んだ内容についても相談が可能です。

サポートの違い

税務署と行政書士事務所では対応やサポート内容にも大きな違いがあります。

税務署は申請を受け付ける窓口で、書類にミスや不足がないかをチェックしてくれますが、申請書の書き方や必要書類の集め方を細かく教えてくれる場所ではありません。

一方で、行政書士事務所は申請代行業者で、必要書類に収集や申請書の作成、警察署とのやり取り、免許取得後の法律相談まで徹底的なサポートが受けられます。

酒類販売免許を税務署に相談するときの注意点

酒類販売免許に関する相談は税務署でできますが、相談する際にはいくつか注意点があります。

具体的には、税務署に相談する際は以下の点に注意して相談することをおすすめします。

1~10まで教えてくれるわけではない

税務署に酒類販売免許の相談をしても、手続きの最初から最後までを細かく教えてくれるわけではありません。

あくまで税務署の役割は申請を受け付ける立場であり、必要な書類や基本的な流れを案内することが中心です。

たとえば「申請書のどこに何を書くか」や「必要書類をどこでどうやって取得するか」といった具体的な作業手順まで丁寧に指導してもらえるケースは少なく、自分で調べたり、専門家のサポートを受けたりする必要があります。

答えてくれるのは教科書的な回答のみ

税務署での酒類販売免許の相談は、基本的に法律やマニュアルに沿った教科書的な回答が中心です。

たとえば、免許の種類や必要書類、申請期限、申請の流れなど、一般的な条件に基づいた案内は受けられます。

しかし、申請者ごとの状況にあわせた判断や、条件を満たすための具体的な方法までは教えてもらえません。

そのため、機械的に判断した場合には不可とされるケースでも、工夫や手順の調整によって取得できる場合があります。

実際に弊所への依頼者でも、税務署では「免許取得はできない」と回答されたものの、弊所のサポートで無事に許可を得られた事例があります。

担当者によって対応に差がある

税務署に相談に行った場合、担当者によって差があります。

例えば、経験豊富で親切な担当者であれば、必要書類や手続きの注意点を分かりやすく案内してくれますが、中には対応が悪かったり、説明が不十分なケースもあります。

また、担当経験が浅い場合は案内が簡易的になったり、判断がやや厳しめになったり、間違った内容を説明されてしまうケースもあります。

例えば、新人が窓口の場合には、間違った情報を教えられたり、対応の悪い人だと冷たくあしらわれたリするケースもあります。

そのため、同じ内容を相談しても税務署や担当者によって回答が異なることがあり、場合によっては「取得は難しい」と判断されてしまうこともあります。

酒類販売免許を行政書士に相談するときの注意点

一方で酒類販売免許について行政書士に相談する場合には、以下の点に注意が必要です。

相談が有料の場合もある

行政書士事務所に酒類販売免許の相談をする場合は、税務署とは異なり有料になることがあります。

これは、行政書士が申請サポートや専門的なアドバイスを業務として提供しており、その時間や知識に対して報酬が発生するためです。

もっとも、すべての相談が有料というわけではなく、事務所によっては初回相談を無料で行っていたり、正式に依頼する方に限って相談料を無料にしている場合もあります。

実際に弊所でも、依頼を検討されている方には初回無料相談を行い、具体的な進め方や取得の可能性についてお話ししています。

無料相談の回答には限界がある

行政書士はボランティアではなく、業務として酒類販売免許の相談を受けています。

そのため、依頼をしない前提で、申請書の記入例や添付書類の集め方、役所とのやり取りの方法など、実務的なノウハウまで無料で提供することはほとんどありません。

さらに、行政書士のアドバイスには法律的な責任が伴います。

具体的なアドバイスをした結果、相談者が誤った方法で進めてしまい、知らないうちに法律違反となっても責任を負うことはできません。

こうした背景からも、踏み込んだアドバイスや許可取得に関する具体的な方法まで無料相談で対応するのが難しいです。

そのため、自分の状況に合わせたより具体的なアドバイスが欲しいアドバイスが欲しい場合は、最初から依頼する前提で相談することをおすすめします。

酒類販売免許に関するよくある相談

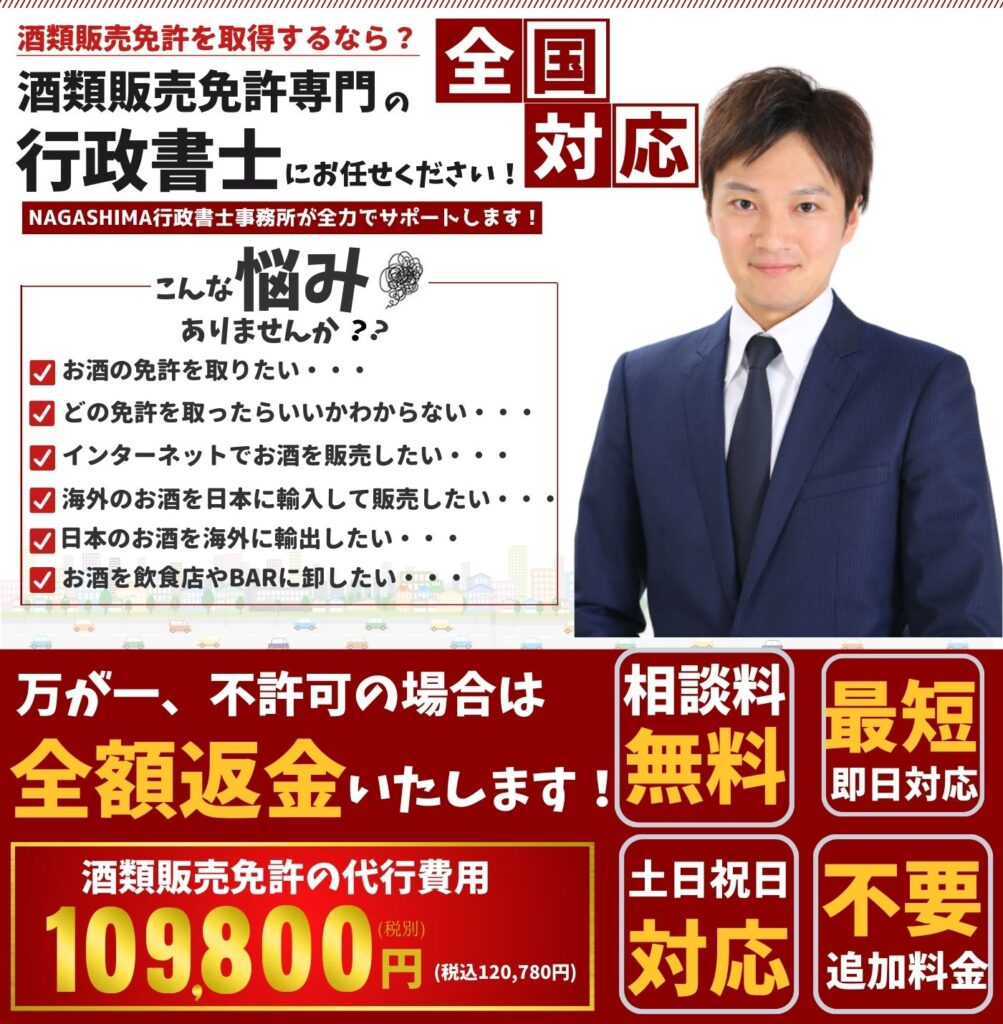

酒類許可ナビ代行(NAGASHIMA行政書士事務所)でも、酒類販売免許に関する相談を受け付けています。

その中でも特に多い相談内容を、ここでいくつかご紹介します。

この記事を読んでいる方の中には、同じようなことを税務署や行政書士事務所に相談したいと考えている方も多いと思いますので、相談を検討している方はぜひ参考にしてください。

酒類販売免許を取るのは難しいですか?

酒類販売免許を取得する難しさは、取得する免許の種類によってもことないなります。例えば、未経験の個人が取れる免許もあれば、10年以上の種類販売経験がないと取得できない免許もあります。詳しくは「酒類販売免許の取得は難しい?|免許の種類別の難易度と注意点を解説」の記事をご確認ください。

どの免許を取得すればいいですか?

酒類販売免許は、どのお酒を、誰に、どのような方法で販売するかによって取得しなけれなならない免許が異なります。詳しくは「酒類販売免許の種類や特徴をわかりやすく解説!どの免許を取るべき?」の記事をご確認ください。

酒類販売業免許に有効期限はありますか?

酒類販売免許には有効期限はありません。詳しくは「酒類販売免許の更新は必要?有効期限・手続き・注意点を徹底解説」の記事をご確認ください。

酒類販売免許の取得にはどれくらいの期間がかかりますか?

酒類販売免許は申請書を提出してから2カ月間の審査期間があるので、申請書の準備~許可取得まで3~4カ月程度は掛かります。詳しくは「酒類販売免許の準備~許可取得までにかかる期間は?最短何日で取れる?」の記事をご確認ください。

酒類販売免許の取得費用はいくら掛かりますか?

小売業免許の場合は3万円、卸売業免許の場合には9万円の費用が掛かります。詳しくは「酒類販売免許の取得費用は?|個人・法人別や行政書士の代行料金の平均相場」の記事をご確認ください。

酒類販売免許を取得せずにお酒を販売したら罰則はありますか?

酒類販売免許を取得せずにお酒を販売した場合、酒税法違反で1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。詳しくは「酒税法違反とは?通報でバレる?メルカリ転売や自家製梅酒の落とし穴」の記事をご確認ください。

酒類許可ナビ代行の相談内容

酒類許可ナビ代行(NAGASHIMA行政書士事務所)では、相談者様の状況や目的に合わせて「無料相談」と「有料相談」の2つの窓口をご用意しています。

酒類販売免許の取得をお考えの方は、ぜひ活用をご検討ください。

無料相談

酒類販売免許を取得したいと考えている方を対象に、無料での事前相談を受け付けています。

「依頼を検討しているが、自分の条件で許可が取れるか不安」「まだ依頼するかは決めていないが、流れや必要書類を知っておきたい」といった方も利用可能です。

無料相談では、許可が取れる可能性の診断や申請の流れ、基本的な提出書類など、事前に押さえておくべきポイントを中心にご案内します。

ただし、必要書類の集め方やイレギュラー案件での対応方法など、細かな実務ノウハウまでは無料では対応していません。

正式にご依頼いただいた場合は、有料相談で行う内容も追加費用なしで無制限にご利用いただけます。

有料相談

「自分で申請を進めたい」「すでに免許を持っているが、運用や変更手続きについて詳しく知りたい」という方には、有料相談をご用意しています。

また、「税務署に直接は聞きにくい内容がある」「ケースごとの判断を専門家に確認したい」といった場合にも対応可能です。

有料相談では、無料相談では扱えない踏み込んだ内容にもお答えします。

たとえば、「この店舗で免許要件を満たせるか」「過去の営業履歴が問題になるか」といったデリケートなケースについても、実務経験に基づいたアドバイスを行います。

料金は30分5,000円〜で、メールや電話だけでなくやオンライン面談でも対応可能です。

依頼予定がない方や、スポット的な相談にも柔軟に対応しています。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶酒類許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 酒類販売免許の相談窓口は「税務署」と「行政書士事務所」

- 税務署と行政書士事務所では相談窓口としての目的・役割が違う

- 税務署では回答してくれない相談内容もある

- 行政書士事務所に相談する場合には依頼前提で相談した方が良い

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所