酒類販売免許を取得するには、行政書士に依頼すべき?

このように悩んでいるかとも多いと思います。

結論として、以下のような人は行政書士に依頼するのがおすすめです。

一方で、免許が不要なケースもあるため、まずは 「あなたの事業に酒類販売免許が本当に必要か?」 を簡単にチェックしてみましょう。

この記事では、酒類販売免許の取得方法について、行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットを中心に、実際の流れや費用感も交えて分かりやすく解説していきます。

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

この記事を書いた人

酒類販売免許は本当に必要なのか?

酒類販売免許の取得を検討されている方の大半は酒類販売免許が必要ですが、一部の方は酒類販売免許が不要です。

そこで、ここでは簡単に酒類販売免許が必要なケースと不要なケースの具体例を出しながら解説します。

酒類販売免許が必要なケース

酒類の販売業や販売の代理業、媒介業をしようとする場合には、酒類販売業免許が必要です。

具体的には、以下のようなケースでは酒類販売業免許が必要となります。

酒類販売免許が不要なケース

一方で、以下ケースでは酒類販売業免許は不要です。

ただし、注意点としては私物のお酒でも定期的に販売している場合には酒類販売免許が必要となります。

なぜなら、お酒の販売については営利を目的とするかどうかは関係なく、あくまでも酒類を継続的に販売しているかどうかが重要だからです。(法令解釈通達 第9条 酒類の販売業免許)

酒類販売免許は自分で取得できる?行政書士は必要?

酒類販売免許は、行政書士に依頼しなくてもご自身で申請することが可能です。

実際に、事業の立ち上げに合わせて自力で手続きをされる方もおられます。

ただし、この酒類販売免許は他の許認可に比べても、要件の確認や書類の準備がやや複雑で、専門的な知識が必要になるケースが多いです。

そのため、一般的には酒類販売免許の申請は行政書士に依頼されるケースが多いです。

自分で申請する場合の注意点

自分で酒類販売業免許の申請をする場合には、以下の点に注意してください。

注意点

- どの免許を取得するかの判断

⇒販売方法(店舗/ネット/卸売など)や取扱う酒類の種類によって、申請すべき免許が異なります。ここを間違える申請自体が無意味になってしまう可能性があります。 - 提出書類が多くて複雑

⇒法人登記簿や定款、店舗や倉庫の図面、賃貸契約書、販売計画など、用意すべき資料はかなり多いです。しかも、書式や内容に細かいルールがあります。 - 書類の記入ミスや不備

⇒図面や書類の記載ミスや添付漏れなど、ちょっとしたミスで審査が止まり、予定より開業が遅れてしまう…というケースもあります。 - 税務署とのやり取り

⇒免許の管轄は税務署です。事前相談や審査中のやり取りもすべて自分で行うことになるため、酒類販売免許に関する基礎知識は必ずみにつけておく必要があります。 - 取得後の違法営業リスク

⇒酒類販売免許は免許の種類によって販売できるお酒の種類や販売方法が細かく規制されています。そのため、酒類販売免許の知識がないまま販売すると違法営業をしてしまうリスクがあります。

なるべくコストを抑えたいから自分でやりたい…

という気持ちはとてもよく分かります。

ただ、想像以上に時間と労力がかかってしまうので、自分で申請をする場合にはある程度の覚悟は必要かと思います。

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

酒類販売免許を行政書士に代行依頼するメリット

行政書士に酒類販売免許の申請を依頼する方が多いですが、その理由は以下のようなメリットがあるからです。

できるだけ早く取得できる

酒類販売免許の申請では、申請要件の確認や税務署への事前相談、必要書類の収集・作成など、やるべきことが多く、最終的には50〜100枚ほどの書類を提出することになります。

こうした複雑な手続きに慣れていない場合、申請までにかなりの時間がかかってしまうこともあります。

さらに、書類の記入ミスや不備があると、申請後の審査がスムーズに進まず、免許の取得が遅れてしまうことも少なくありません。

その点、行政書士に依頼すれば、こうした準備や対応を任せることができるため、申請から取得までを最短でスムーズに進めることができます。

税務署とのやり取りを任せられる

酒類販売免許の申請先は、販売場を管轄する税務署です。

申請にあたっては、事前相談の予約・訪問、申請内容の確認、追加書類の提出依頼など、税務署とのやり取りが何度も発生します。

慣れていない方にとっては、申請内容について説明を求められたり、想定外の質問を受けたりと、やり取りに大きな負担を感じることも少なくありません。

行政書士に依頼すれば、こうした税務署とのやり取りをすべて代理で対応してもらえるため、手続きのストレスや不安を大幅に軽減できます。

書類作成の手間を省ける

酒類販売免許の申請では、多くの書類を正確に作成する必要があります。

例えば、法人登記簿や定款、店舗・倉庫の図面、契約書、販売計画など、準備すべき書類は多岐にわたり、それぞれに細かな記載ルールや形式が定められています。

これらを一から調べて自分で作成するのは、時間も労力もかかり、ミスがあれば作り直さなければならないリスクもあります。

一方で、行政書士に依頼すれば、これらの書類作成をすべて任せることができるため、面倒な作業はほぼ丸投げで、本業や他の準備に時間を割くことができます。

不許可のリスクを減らせる

酒類販売免許の申請では、「要件を満たしていない」、「申請内容が実態と異なり説明が不十分」などの理由で不許可になるケースもあります。

一度不許可になると、再申請までに時間がかかり、予定していた開業スケジュールが大きくずれてしまうことも考えられます。

しかし、行政書士に依頼すれば、事前に要件を丁寧に確認したうえで、許可が取得しやすいように書類を的確に作成してもらえるため、不許可になるリスクを大幅に下げることができます。

免許取得後も相談できる

酒類販売免許は、取得したら終わりではありません。

たとえば、販売方法の変更や取扱う酒類の追加、店舗の移転などがあれば、その都度届出や変更申請が必要になります。

また、酒類販売を開始してから法律やルールに関して疑問が出てくることもあります。

「このお酒は販売していいの?」「ネット販売の表示義務は?」といった、免許取得後の運営に関する不安は意外と多いものです。

しかし、行政書士に依頼していれば、こうした手続きの相談だけでなく、酒類販売そのものに関する疑問にも継続的に対応してもらえるため、安心して事業を続けることができます。

酒類販売免許を行政書士に代行依頼するデメリット

酒類販売免許の取得を行政書士に依頼した場合、多くのメリットがありますが、一方でデメリットも存在します。

ここでは、依頼前に知っておきたい行政書士に依頼した場合の3つのデメリットを紹介します。

行政書士への費用がかかる

行政書士に依頼する場合、自分で申請するのとは違い、当然ながら報酬が発生します。

報酬額は依頼する行政書士や地域によって異なりますが、一般的には十数万円の費用がかかることが多いです。

申請にかかる手間や時間を考えれば妥当な金額ではありますが、予算に限りがある場合は大きな負担に感じるかもしれません。

そのため、コストを重視する方は、費用対効果を見極めたうえで依頼するかを判断するといいです。

少しはやることがある

行政書士に依頼すればすべてお任せできると思われがちですが、実際には依頼者側にもやらないといけないことがあります。

たとえば、賃貸契約書の写しを用意したり、不動産の使用承諾書へのサインを所有者に依頼したり、会社の決算書の準備をしたりなどは依頼者自身が行う必要があります。

また、行政書士が正確に申請書を作成するためには、販売形態や業務内容をしっかり確認する必要があるため、行政書士からのヒアリングについても対応しなければなりません。

そのため、完全に「丸投げ」できるわけではない点は、事前に理解しておくようにしましょう。

行政書士を選ぶのが難しい

酒類販売免許に対応している行政書士は多いものの、その中でも「どこに依頼するか」を見極めるのは意外と難しいです。

というのも、行政書士によって得意分野や対応スタンス、サポートの範囲が大きく異なるからです。

特に、酒類販売免許に関する実績が少ない行政書士に依頼すると、手続きに不備があったり、コミュニケーションがうまく取れず、結果的に時間とコストがかかってしまうリスクもあります。

また、行政書士によって費用も大きく変わるので、安心して依頼するためにも、事前に実績・対応エリア・サポート内容・料金体系などをしっかり確認し、自分に合った行政書士を選ぶことが重要です。

行政書士が代行した場合の酒類販売免許の取得の流れ

ここでは、実際に行政書士に酒類販売免許の申請を依頼した場合の一般的な流れを紹介します。

相談・要件確認

まずは行政書士に相談し、免許の取得が可能かどうか、要件を満たしているかを確認します。

たとえば、販売場所の条件や申請者の経歴、販売予定の酒類の種類などをもとに、どの免許を取得すべきかを一緒に整理していきます。

この段階で要件に不安がある場合でも、行政書士が事前に問題点を洗い出し、免許の取得ができるようにアドバイスをしてくれます。

必要書類の準備

次に、申請に必要な書類を行政書士の指示に従って準備します。

賃貸契約書や定款、決算書、使用承諾書や取引承諾書など、申請者しか準備できない書類を、行政書士の指示にもとづいて準備します。

一方、それ以外の行政書士でも代理で取得できる書類は行政書士が取得するので、申請者が準備する書類はそこまで多くはありません。

申請書類の作成と提出

必要書類がそろったら、行政書士が書類をもとに申請書類を作成し、税務署へ提出します。

書類の記載ミスや形式の不備がないかを専門家の視点で確認してもらえるため、審査が止まるリスクも低くなります。

また、申請内容がイレギュラーな場合には、税務署の指示に従い申請書や添付書類を用意しなければなりませんが、その場合でも行政書士が対応するため、依頼者の負担は最小限で済みます。

税務署の審査

書類の提出後は、税務署による審査が行われます。

必要に応じて追加の書類提出や現地確認が入ることもありますが、行政書士がその対応もサポートしてくれます。

酒類販売免許の標準審査期間は2カ月で、行政書士を通じて進捗状況の確認や対応が可能です。

免許の取得完了

審査が完了すると、申請者が酒類販売免許の受取りに行く必要があります。

なぜなら、酒類販売免許の交付時に酒類販売に関する簡単な説明なども合わせて行われるためです。

また、無事に免許が交付された後も、販売方法の変更や取扱商品の追加、店舗の移転などがある場合には、引き続き行政書士に相談することができます。

特に酒類販売免許は販売相手や販売していいお酒の種類などが複雑なので、免許取得後も気軽に相談できる点はかなり心強いポイントではないでしょうか。

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

行政書士が代行した場合の酒類販売免許の取得にかかる費用

行政書士に酒類販売免許の取得を依頼する場合、申請に必要な法定費用に加えて、行政書士への報酬が発生します。

下記の表は、行政書士に依頼した場合にかかる主な費用の一例です(※あくまで目安であり、依頼する行政書士や地域によって異なります)。

| 酒類小売業免許 | 酒類卸売業免許 | |

|---|---|---|

| 登録免許税 | 30,000円 | 90,000円 |

| 公的書類の取得費用 | 約5,000円 | 約5,000円 |

| 酒類販売管理者研修 | 約5,000円 | ー |

| 事業目的・定款変更(法人の場合) | 3~5万円(変更が必要な場合) | 3~5万円(変更が必要な場合) |

| 行政書士の代行費用 | 136,591円 | 136,591円 |

| 合計 | 約176,591円 | 約231,591円 |

行政書士の代行費用には、ヒアリング・必要書類の確認・申請書類の作成・税務署への提出・対応サポートなどが含まれています。

なお、この金額は、日本行政書士会が令和2年度に実施した「報酬統計調査」に基づく平均報酬額です。

依頼費用が高いと感じるかもしれませんが、「確実に通したい」「早く営業を開始したい」といった場合には、価格以上の価値があるのは間違いありません。

なお、免許の種類や申請の複雑さ、依頼内容によって追加費用がかかるケースもあるため、あらかじめ見積もりを確認し、費用の内訳を明確にしておくことをおすすめします。

その他の追加費用が発生するケース

行政書士に依頼して酒類販売免許を取得する場合、基本的な代行費用のほかに、申請内容や事業の状況によって追加費用が発生するケースがあります。

- 複数の免許を同時に取得する場合

- 法人の事業目的の追加が必要な場合

追加費用については、依頼前に行政書士に詳しく確認しておくことで、想定外の出費を防ぐことができます。

初回相談時に見積もりをもらい、何が含まれていて何が別途費用になるのかをしっかりチェックするようにしましょう。

行政書士の失敗しない選び方

酒類販売免許の取得を行政書士に依頼する場合、「誰に依頼するか」はとてもに重要です。

行政書士によって得意分野やサービス内容が異なるため、選び方を間違えると、スムーズに手続きが進まなかったり、無駄な時間や費用がかかってしまうこともあります。

ここでは、酒類販売免許の申請を行政書士に依頼する際にチェックしておきたい4つのポイントを解説します。

もちろん、依頼する方にとってもちろん価格はとても重要ですが、失敗しないためには、「価格」だけで判断するのではなく、対応の丁寧さや信頼感、免許取得後のサポート体制なども含めて、総合的に判断することをおすすめします。

酒類販売免許の専門知識があるか

酒類販売免許は、他の許認可に比べて種類が多く、免許の種類によって要件や提出書類がことなり、税務署とのやり取りも多いです。

そのため、酒類販売免許の実務経験が豊富な行政書士を選ぶようにしましょう。

ホームページで過去の対応実績などを公開しているかや、無料相談などで酒類販売免許について質問をして専門性を確認してみるのもいいです。

レスポンスの早さ・説明の分かりやすさ

免許取得の手続きは時間がかかるうえに、確認事項も多いです。

そのため、問い合わせへの返信が遅かったり、説明があいまいな行政書士だと不安を感じてしまうこともあるかもしれません。

初回のやり取りから「返信のスピード」や「説明の丁寧さ」などを確認し、信頼できる対応の行政書士を選びましょう。

料金体系が明確かどうか

「申請代行〇〇円〜」と記載されていても、実際には別途費用が多くかかるケースもあります。

見積書に何が含まれているか、追加料金の有無はあるかなど、契約前に必ず確認しておきましょう。

料金の透明性が高い行政書士ほど、誠実な対応をしてくれる傾向が高いと言えます。

免許取得後のサポートがあるか?

酒類販売免許は、取得して終わりではありません。

販売方法の変更や販売場の移転、税務署への届出など、営業開始後も行政手続きが発生することがあります。

こうしたケースに備えて、免許取得後のサポート体制が整っているかどうかも、行政書士選びの重要なポイントです。

よくある質問(FAQ)

行政書士に依頼したら酒類販売免許の取得にはどのくらいの期間がかかる?

行政書士に依頼した場合、依頼~免許の取得までで3ヵ月程度で取得が可能です。詳しくは、「酒類販売免許の準備~許可取得までにかかる期間は?」の記事をご確認ください。

自宅でも酒類販売免許を取得できる?

自宅でも免許を取得できる可能性はあります。ただし、自宅を酒類販売場とする場合には販売場の要件を満たさなければなりません。詳しくは「酒類販売免許の販売場とは?営業所・事務所の要件をわかりやすく解説」の記事をご確認ください。

酒類販売免許に更新はある?

酒類販売免許に更新はありません。しかし、小売業免許の酒類販売管理者については3年に一度は研修を受けなければならない点は注意が必要です。詳しくは「酒類販売管理者とは?資格の概要・標識・更新制度までわかりやすく解説」の記事をご確認ください。

行政書士に依頼すれば100%取得できる?

行政書士に依頼をすれば100%取れるという保証はありませんが、かなりそれに近い確率で取得できる可能性はあります。なぜなら、免許の申請前に事前にヒアリングを行い、免許の取得要件などを細かく確認し、取得が可能な場合のみ依頼を受けるという流れになるからです。

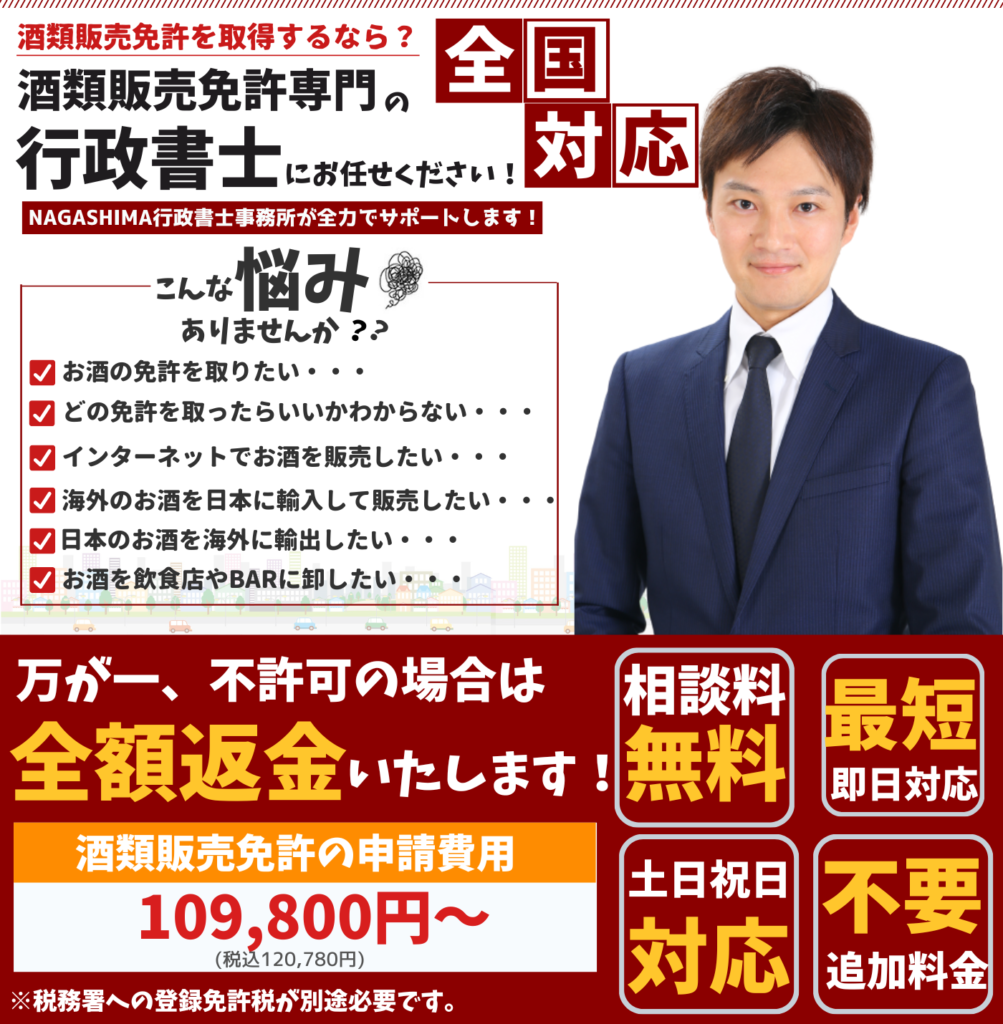

[全国対応]酒類販売免許専門の行政書事務所

どこに依頼すればいいのか分からない…

信頼できる行政書士にお願いしたい

とお悩みの方へ。

酒類販売免許の申請は、専門知識だけでなく、豊富な実務経験や全国の税務署との対応実績が重要です。

NAGASHIMA行政書士事務所は、酒類販売免許の専門家として、これまで多数の許可取得をサポートしてきました。

申請前の要件チェックから書類作成、税務署対応、免許取得後の相談まで、全国どこからでもオンラインで対応可能です。

そもそも免許が必要なのかや、免許の取得が可能かどうか、どの免許を取得すれば良いのかなど、お気軽にご相談下さい。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所