え、これも違法なの?

家に余ったウイスキーをフリマアプリに出品したり、自家製の梅酒を友人にあげたり——。

そんな“よくある行為”が、実は酒税法違反になる可能性があることをご存じでしょうか?

酒類の製造や販売には、原則として「免許」が必要です。

知らずにやってしまった場合でも、「少量だけだから」「利益目的じゃないから」といった言い訳は通用せず、通報や税務署の調査によって発覚し、罰則が科されるケースも出てきています。

この記事では、酒税法の基本的なルールから、実際に問題となりやすいメルカリ転売・自家製酒の取り扱い・通報事例・実際の処分例までをわかりやすく解説しています。

\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/

▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。

この記事を書いた人

酒税法違反とは?どこからが違法になるのか

酒税法違反とは、「お酒に関する法律に違反する行為」のことをいいます。

ただ、何が違反になるのかは意外とわかりにくく、「どこからがアウトなの?」と迷う人も多いです。

ポイントになるのは、「許可がないままお酒を作ったり売ったりすること」です。

たとえば、家でお酒を漬けたり、余ったお酒をフリマアプリで売ったりする場合でも、条件によっては違法になることがあるのです。

「少しだけだから」「自分用だから大丈夫」と思っていても、実は酒税法違反になってしまうことあるので注意が必要です。

そもそも酒税法とは?

酒税法とは、その名前のとおり「お酒に関する税金」を取り扱う法律です。

簡単に言うと、「どんなお酒に、どれくらいの税金がかかるのか」「そのお酒を作ったり売ったりするにはどんなルールがあるのか」などを定めています。

なぜこんな法律があるのかというと、お酒は税収の中でも比較的大きな割合を占めており、国にとって重要な財源のひとつだからです。

そのため、誰でも自由に作ったり販売したりできてしまうと、税金が正しく集まらなくなってしまうという問題が起こります。

また、適切な許可や管理がない状態で作られたお酒には、安全面でのリスクもあるため、酒税法は「税金の管理」と「国民の健康を守る」という2つの目的を持っています。

つまり酒税法は、「お酒を作る・売る・扱う人がルールを守ることで、安心・安全な流通と公正な税の徴収を保つための法律」といえるでしょう。

どんな行為が酒税法違反になる?

酒税法違反とされる行為には、「許可や届出なしでお酒に関する行為を行うこと」です。

中でも特に重く扱われるのが、無許可でお酒を製造する行為です。

たとえば、自宅でビールやワインを発酵させることは、たとえ自家用であっても原則として違法です。

違反があった場合は、拘禁刑や罰金のほか、お酒や道具の没収といった処分が科される可能性があります。

また、販売についても、免許がないままお酒を売ることも違法とされています。

その他、税金をごまかす目的で虚偽の申告をしたり、帳簿や書類を提出しなかった場合も酒税法違反となります。

メルカリやヤフオクでお酒を売ると違法?

最近では、メルカリやヤフオクといったフリマアプリやネットオークションを通じて、手軽に物を売買する人が増えています。

その中には、お中元や頂き物のお酒を「飲まないから」「もったいないから」と出品するケースも見られます。

しかし実は、このような行為も酒税法に違反する可能性があります。

お酒の売買には、原則として販売免許が必要です。

たとえ一時的な出品や少量であっても、条件によっては法律違反と判断されることがあります。

特に、ネット上の取引は記録が残りやすく、税務署などに発覚しやすいです。

「知らずに売ってしまった」「利益目的じゃないから」といった理由では、違反を免れないケースもあります。

この章では、無許可転売の具体的なリスクや、「一度だけ」「家に余っていた場合」は本当に大丈夫なのか、といったよくある疑問について詳しく見ていきます。

継続的なお酒の無許可転売は違法

酒類販売業をしようとする人は酒類販売業免許を取得しなければなりません(酒税法9条1項)。

そして、「酒類販売販売業」とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうかは関係ありません(法令解釈通達 第9条 酒類の販売業免許)。

つまり、ビジネスとしてお酒を販売する場合はもちろん、メルカリやヤフオクなどで不要になったお酒を出品する行為についても、たとえ個人であっても「販売業」とみなされる可能性があります。

特に、繰り返し出品している場合や、在庫を用意して販売を続けているようなケースでは、「継続的な無許可販売」と判断されるリスクが高くなります。

注意すべきなのは、「継続的」とは単に回数が多いというだけではなく、「今後も繰り返し販売する意思があるかどうか」が見られるという点です。

具体的には、以下のポイントを見て総合的に判断されます。

つまり、販売行為の回数だけでなく、出品の間隔、商品の内容、アカウントの説明文などから総合的に判断されるのです。

「一度だけ」「家に余っていた」はセーフ?

一度だけの出品であれば、必ずしも違法になるとは限りません。

とはいえ、「一度だけだから大丈夫」と言い切ることはできないのが現実です。

たとえば、過去にも同様の出品歴がある場合や、出品時の説明文に「他にも出品予定です」などの記載があれば、継続的に販売する意思があると判断される可能性があります。

特に、家に余っていたお酒を繰り返し出品しているようなケースでは、たとえ個人であっても酒類販売業免許が必要とされるおそれがあります。

また、免許が必要かどうかの判断基準は、税務署の判断によって微妙に異なる場合もあります。

そのため、出品を検討している場合には、トラブルを防ぐためにも事前に管轄の税務署に確認しておくことをおすすめします。

\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/

▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。

自家製梅酒・果実酒の意外な落とし穴

お酒に水以外のもの(同じ種類のお酒を除く)を混ぜて、できあがったものが「お酒」として扱われる場合は、新しくお酒を作ったとみなされます。(酒税法43条1項)

つまり、市販のお酒に梅や果実を漬けて、自家製梅酒や自家製果実酒を作る行為は新たに酒類を製造したとみなされるため、基本的には酒類製造免許が必要となります。

しかし、例外として、一定の条件を守れば、酒類製造免許がなくても自家製梅酒や自家製果実酒を作ることも認められます。

具体的には、以下の条件を全て守る必要があります。(国税庁|お酒に関するQ&A「自家醸造」)

そのため、たとえば、自分で飲むのではなく友人に譲渡したり、自家製梅酒を販売するといったケースは、酒税法違反になるので注意が必要です。

サングリアや果実入りワインの注意点

サングリアは、ワインに果物やジュース、スパイスなどを漬け込んで作る、甘くて飲みやすいお酒として人気がありますが、その製法によっては酒税法違反となるリスクがあります。

特に注意が必要なのが、ワインをベースにして事前に作り置きするスタイルのサングリアです。

ワインは蒸留酒ではなく、アルコール度数も一般的に20度未満であるため、飲食店での提供であっても、一定の条件を満たしていなければ「酒類の製造」とみなされ、酒類製造免許が必要になります。

一方、バーなどでその場でカクテルを作るように、お酒に別の材料をその場で混ぜる場合(=飲む直前に混ぜる場合)は、酒税法上「お酒を製造した」とはみなされないという例外があります。(酒税法施行令第50条第13項)

しかし、サングリアは果物の風味を引き出すために、お酒に前もってフルーツを漬け込むのが一般的なので、この例外には当てはまりません。

そのため、例外の適用を受けられず、「密造酒」と判断される可能性があります。

バレるのはどんな時?通報や発覚のケース

「ちょっとだけなら大丈夫」と思っていても、酒税法違反は思わぬ形で発覚することがあります。

中でも多いのが以下のような場合です。

- 通報されるケース

- 税務署による調査

- インターネット上の公開情報

また、たとえ知らずに違反していたとしても、酒税法では「知らなかった」という理由では責任を免れない場合もあります。

第三者から通報されるケース

酒税法違反の中でも、「無免許でお酒を販売している」といった行為は、第三者からの通報をきっかけに発覚するケースが非常に多くなっています。

実際、国税庁の公式サイトでも以下のように明記されています。

無免許販売業についてお気づきの点があれば、最寄りの国税局又は税務署に具体的な情報提供をお願いします。情報提供者の秘密は厳守します。

なお、社内労働者からの通報(内部告発)に対しては、公益通報者保護法によって、解雇等の不利益な取扱いから保護されます。

このような呼びかけに応じ、次のようなケースで通報されることがよくあります。

通報されるケース

- ライバル店舗や業界関係者が不公平感から通報

- お客さんや周囲の知人がSNS投稿などを見て通報

- 内部の従業員が不正に気づいて通報

こうした通報を受けた国税局や税務署は、必要に応じて酒税法違反の疑いで調査を実施し、違反が確認されれば厳正に処分されます。

また、情報提供は匿名でも受け付けられており、通報者のプライバシーは厳重に守られます。

さらに、従業員などの内部通報者は公益通報者保護法によって法的に保護されるため、通報によって不利益を被る心配はありません。

「ちょっとくらいならバレない」と思っていても、周囲から見れば“違法に見える行為”はすぐに通報される可能性があるということを十分に理解しておく必要があります。

税務署の調査でバレるケース

酒税法違反は、通報だけでなく税務署による自主的な調査によって発覚することもあります。

税務署は、日頃から酒類の製造・販売に関する情報を幅広く収集しており、疑わしい事例が見つかった場合には、現地調査や資料の提出命令を通じて詳細な確認を行います。

特に以下のようなケースは、重点的に調査対象となる可能性があります。

調査対象となるケース

- 飲食店や酒類関連事業者の帳簿検査の中で不審な仕入・販売履歴が見つかった場合

- SNSやECサイトに無許可販売の疑いがある投稿・出品があった場合

これらの情報をもとに税務署が調査を実施し、違反が認定されれば、行政処分や刑事罰、追徴課税の対象となることもあります。

酒税法に違反すると拘禁刑または罰金の可能性

酒税法に違反した場合には、内容の重さに応じて以下のような罰則が科されることがあります。

酒税法違反に関する事例

実際に、こうした罰則が適用されるケースは年々増加傾向にあります。

たとえば大阪国税局では、高級ウイスキーを無免許で繰り返し転売していた20代の男性に対し、酒税法違反による行政処分を行ったと報じられています。(NHKニュース|2023年12月5日付)

また、同局は無許可での個人転売が横行している現状を受けて、2021年に「無免許販売者撲滅プロジェクトチーム(PT)」を発足。

ネット上の出品者に対する監視と調査を強化し、2021年度には酒税法違反で11件の行政処分を実施しています(読売新聞オンライン|2022年10月28日付)

実際に処分を受けたのは、主婦や会社員、無職の若者など、一般の個人が中心です。

その多くは、フリマアプリやインターネットオークションを利用した利ざや目的の継続的な転売行為であり、「販売業」に該当すると判断されています。

こうしたケースでは、「知らなかった」「一度だけだった」といった言い訳は通用せず、販売の継続性や利益性が認められれば、無免許販売として行政処分や罰則の対象となる可能性が十分にある点に注意が必要です。

酒類販売免許取らなきゃ…

でも、どうやって取ればいいんだろう…

\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/

▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。

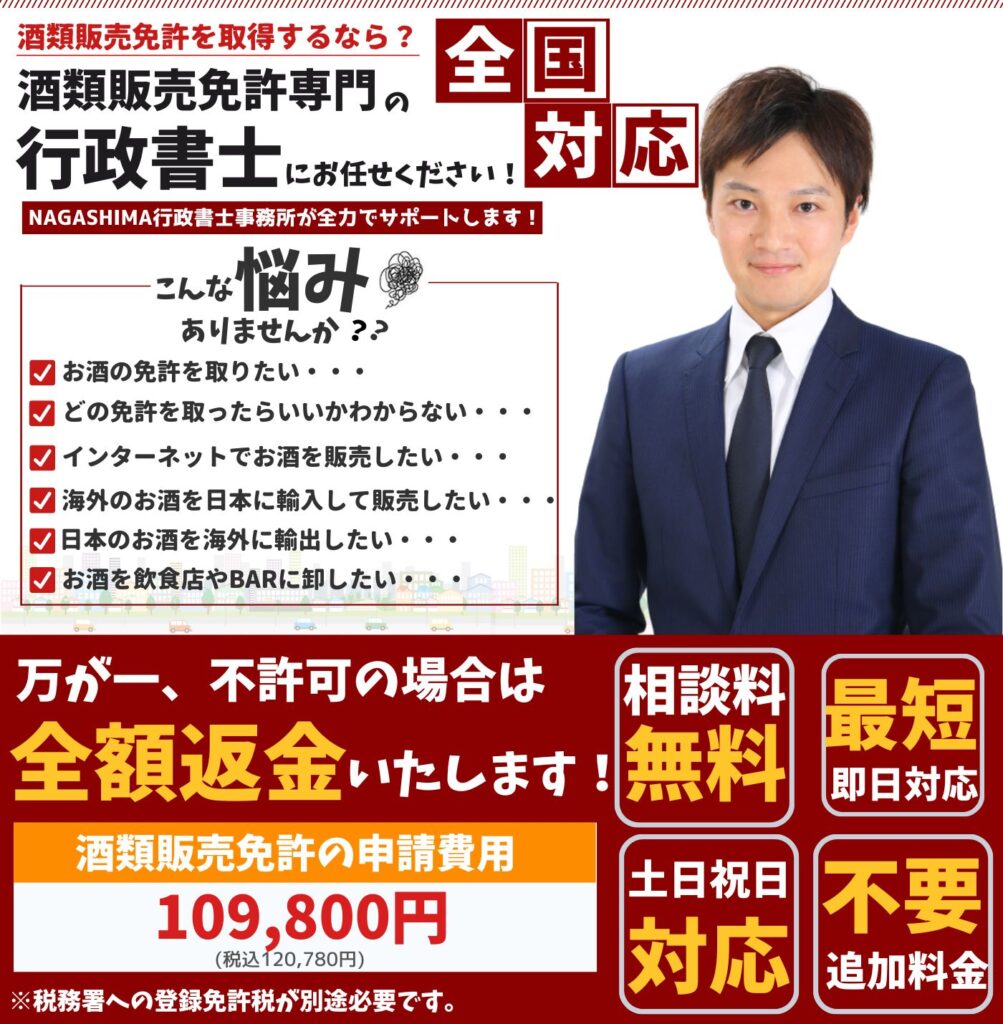

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 無免許でお酒を造ったり販売すると酒税法違反の可能性

- 無免許で酒類を製造した場合は10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

- 無免許で酒類を販売した場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

- メルカリやヤフオクでもお酒の転売は酒税法違反になる

- 自家製梅酒を販売する場合も酒税法違反に該当する

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所