酒類販売の店舗を引っ越したいけど、何から手をつければいいのかわからない…

そんなお悩みはありませんか?

酒類販売免許には、「住所変更」とひとことで言っても、実は内容によって必要な手続きが異なります。

たとえば、店舗そのものを別の場所に移す場合には、「販売場の移転許可申請」が必要です。

一方で、店舗の場所は変えずに、会社の本店所在地や個人の住所だけが変わる場合には、「異動申告」という別の手続きになります。

この記事では、販売場を移すときに必要な許可申請の流れや、書類の記入例をわかりやすくご紹介していますので、移転を検討している方はぜひ参考にしてください。

\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

この記事を書いた人

酒類販売免許の住所変更手続きは2種類ある

酒類販売業免許において「住所が変わった」と一口に言っても、その内容によって必要な手続きが異なります。

具体的には、「販売場の場所自体を変える場合」と「販売場はそのままで、免許を持っている人や会社の住所だけが変わる場合」で分かれます。

販売場の場所が変わる、つまり実際にお酒を販売するお店を引っ越すような場合には、「移転許可申請」が必要です。

一方で、販売場の住所はそのままで、免許を持っている法人の本店所在地や個人の住所が変更になっただけの場合は、「異動申告」が必要となります。

移転許可申請

酒類販売業における「移転許可申請」とは、現在許可を受けている販売場の場所を別の場所に移す場合に必要な手続きです。

この「販売場」とは、実際に酒類を保管・販売するための物理的な拠点を指します。

たとえば、現在の店舗が老朽化して新しいビルに移転したり、立地改善のためにお店を引っ越す場合などが該当します。

こうした場合は、たとえ同じ市内であっても、販売場の場所が変わることになるため、単なる住所変更届ではなく、移転先で審査を受けて許可を再度取得する必要があるという点に注意が必要です。

そして、この移転許可を受けずに営業を続けてしまうと、無許可販売とみなされ、最悪の場合、免許の取消しなど重い処分を受けるおそれもあります。

そのため、販売場の移転を検討する際には、事前に「移転許可申請が必要かどうか」を必ず確認し、早めに手続きを進めるようにしましょう。

異動申告

酒類販売免許における「異動申告書」は、販売場の所在地は変更しないものの、申請者の情報に変更があった場合に提出が必要な手続です。

たとえば、個人事業主であれば住民票の住所が変わったとき、法人であれば本店所在地を移転した場合などが該当します。

移転許可申請と違い、異動申告書は「許可を取り直す」ような厳格な審査なく、提出のみで完了する比較的簡易な手続きです。

しかし、これはあくまで「販売場の場所に変更がないこと」が前提です。

もし、販売場も住所も変更するのであれば、「移転許可申請」が必要となります。

酒類販売場の移転許可申請の流れ

酒類販売免許の移転申請には審査期間があるため、許可が下りるまでの間は移転先で酒類を販売することができません。

そのため、移転元での営業終了から移転先での営業開始までをスムーズにつなげるには、手続きの流れを事前にしっかり把握しておくことが大切です。

ここでは、酒類販売場の移転許可申請について、基本的な流れをステップごとにご紹介します。

酒類類販売場移転の手続のタイミングと審査期間

酒類販売場の移転を予定している場合、注意しておきたいのが「許可がすぐに下りるわけではない」という点です。

申請してから許可が出るまでの標準審査期間は2か月以内とされています。(国税庁|酒類等の製造場又は酒類販売場の移転の許可申請)

さらに、申請に必要な書類をそろえたり、内容を確認しながら作成したりする準備期間も含めると、全体で少なくとも3カ月ぐらい掛かると考えておいた方が良いです。

そして、この間、新しい販売場では酒類を販売することができません。

しかも、申請に不備があれば税務署から補正の連絡が入り、審査がさらに長引く可能性もあります。

そうなると、予定通りに営業が再開できず、売上に影響が出ることも考えられます。

こうしたリスクを避けるためには、「物件が決まる前から準備する」くらいの早めに行動することをおすすめします。

また、もし申請書の記載内容や書類のそろえ方に不安がある場合は、行政書士に相談・依頼するのも一つの方法です。

専門家に任せることで、手続きのミスを防ぎ、結果的にスムーズな移転につながることも多いです。

販売場の住所を変更したいけど何からはじめればいいか分からない…

移転と合わせて免許の種類を増やしたいな…

という方はお気軽にご相談下さい。

税務署のやり取りから書類の作成、移転許可の取得まで全てサポート致します。

\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

酒類販売場移転許可申請書の記入例

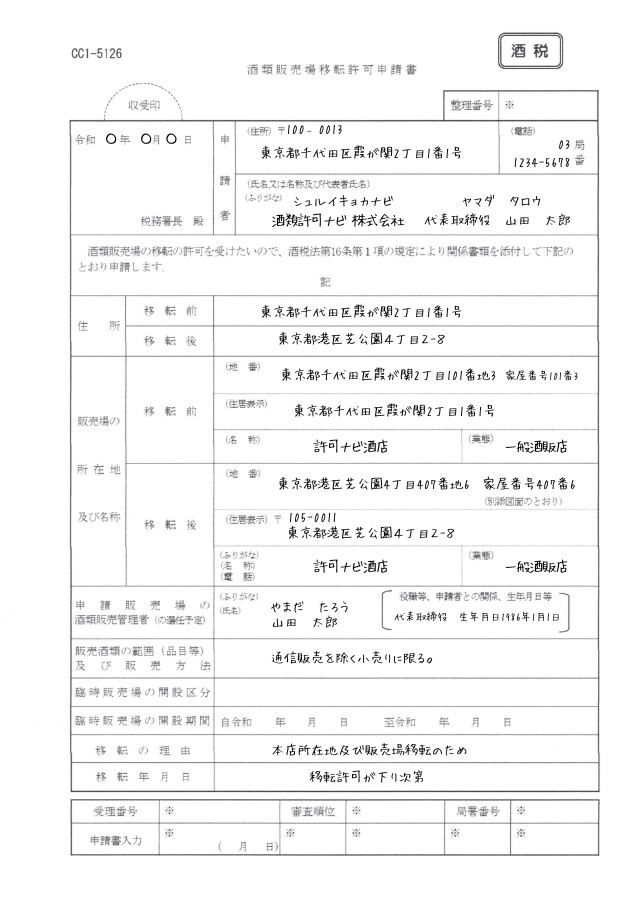

以下では酒類販売場移転許可申請書の記入例を紹介します。

ただし、記入例はあくまでも一般的な記載例を紹介しているものであり、実際の申請においては申請者の状況や管轄警察署の対応により、記載方法が異なる場合があります。

万が一、本記載例を参考に移転許可申請を行った結果、許可が下りなかった場合でも、当事務所では一切の責任を負いかねます。

ご不安な方は、事前に管轄の警察署または専門家へご相談されることをおすすめします。

酒類販売場移転許可申請書の記載例

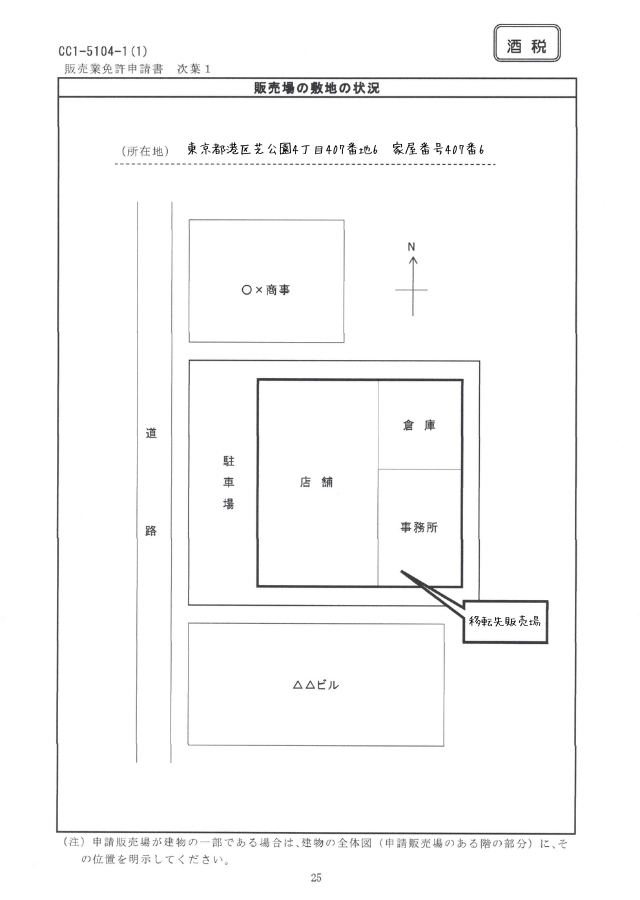

販売業免許申請書(次葉1)の記載例

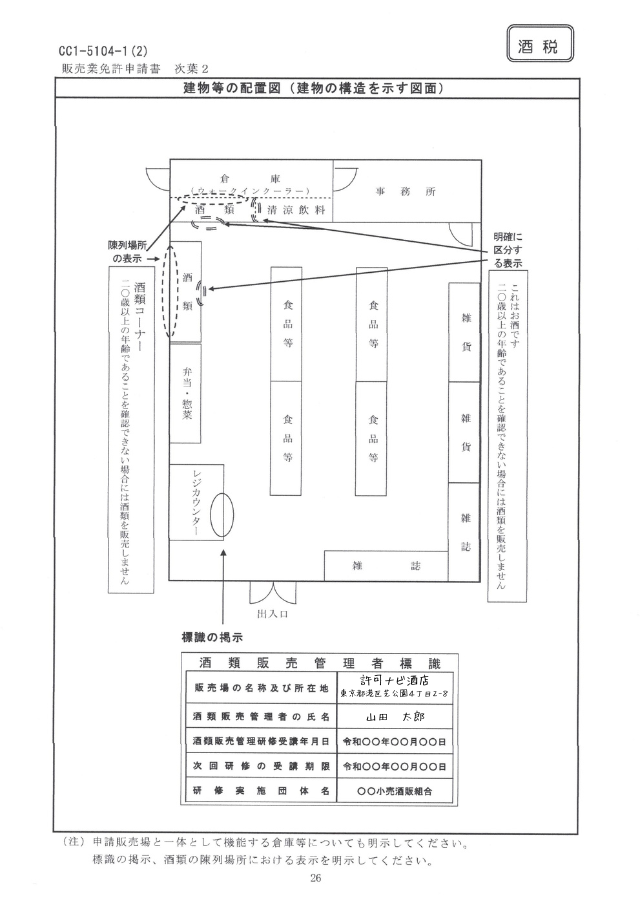

販売業免許申請書(次葉2)の記載例の記載例

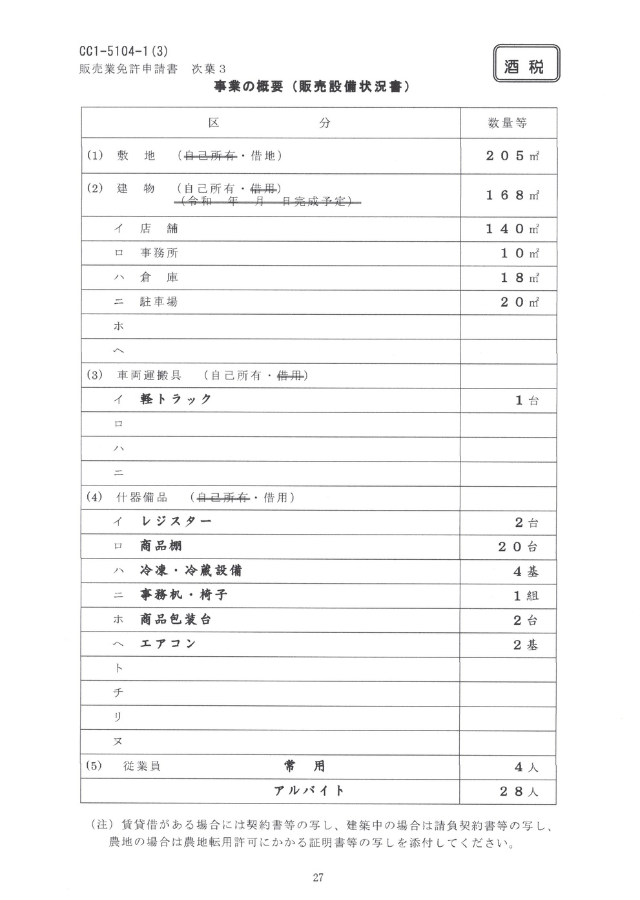

販売業免許申請書(次葉3)の記載例

酒類販売場の移転許可申請の提出先と提出方法

酒類販売場の移転許可申請書は、新しい販売場の所在地を管轄する税務署に提出します。

これまでの販売場ではなく、「これから営業する予定の場所が属する税務署」が窓口になる点に注意が必要です。

提出方法には、「書面での提出」と「e-Taxソフトを利用した電子申請」の2通りがあります。

書面で申請する場合は、申請書を作成し、税務署の窓口に持参する方法が一般的です。

税務署に直接持ち込むと、その場で書類の不備や記入漏れなどを確認してもらえるため、補正によるタイムロスを防ぎやすくなります。

また、郵送で提出することも可能ですが、書類の受理~確認までに時間がかかるため、スケジュールに余裕がない場合は申請書を税務署に持参するようにしましょう。

一方で、e-Taxソフトを使えばパソコンから申請書を作成・送信することも可能です。

ただし、事前にソフトのインストールや利用者識別番号の取得が必要になるため、使い慣れていない方にはややハードルが高いかもしれません。

酒類販売場移転許可申請に必要な添付書類一覧

酒類販売場移転許可申請に必要な添付書類は以下となります。

| 書類名 | 法人で申請 | 個人で申請 |

|---|---|---|

| 酒類販売場移転許可申請書 | 〇 | 〇 |

| 販売業免許申請書(次葉1) | 〇 | 〇 |

| 販売業免許申請書(次葉2) | 〇 | 〇 |

| 販売業免許申請書(次葉3) | 〇 | 〇 |

| 不動産登記事項証明書 | 〇 | 〇 |

| 賃貸契約書のコピー | △ | △ |

| 不動産所有者の使用承諾書 | △ | △ |

移転申請書・販売免許申請書(次葉1~3)

移転許可申請書は「国税庁|E1-5 酒類等の製造場又は酒類販売場の移転の許可申請」から、販売業免許申請書(次葉1~3)は「国税庁|免許申請の手引(販売業免許関係)-様式例」からダウンロードが可能です。

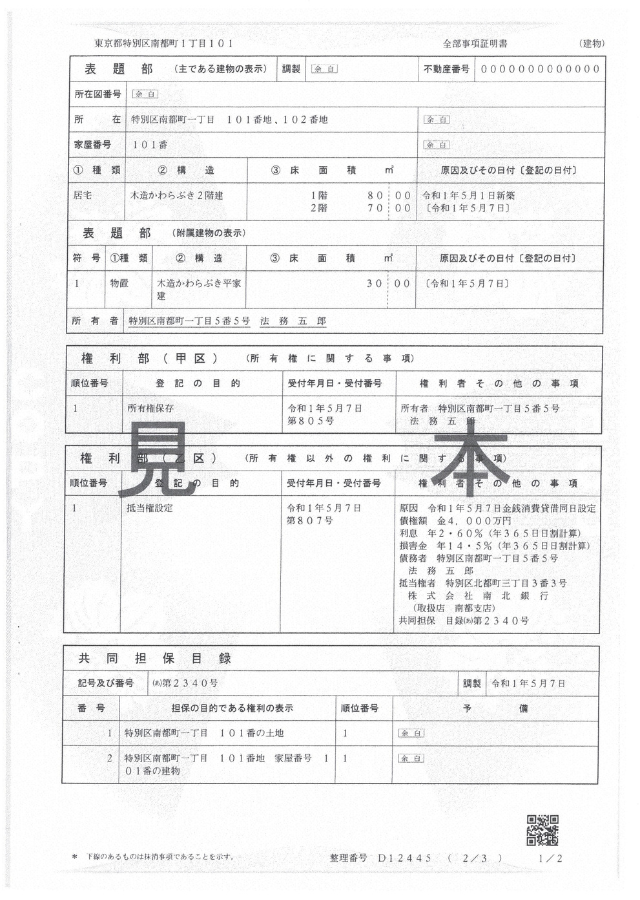

不動産登記事項証明書

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)は、酒類販売場の建物や土地の所有者を確認するために必要な書類です。

所有者や所在地、建物の構造、土地の用途などが記載されており、販売場として使用する不動産がどのような物件なのかを税務署が確認するための書類です。

この書類は、全国どこの法務局でも取得できますし、インターネットの「登記・供託オンライン申請システム」を利用すれば、パソコンやスマートフォンからでも請求が可能です。

ただし、取得にあたっては注意点があります。

それは、登記事項証明書を請求する際には「住所」ではなく「地番」で取得しなければならない点です。

さらに、販売場の建物が複数の地番にまたがっている場合には、それぞれの土地について証明書を取得する必要があるなど、細かなルールがあります。

そのため、こうした書類の取得に慣れていない方は、最寄りの法務局の窓口で相談しながら取得するのが確実です。

ちなみに、登記事項証明書の取得方法について詳しく知りたい方は、別記事の「酒類販売免許の不動産登記事項証明書の取り方」も参考にしてみてください。

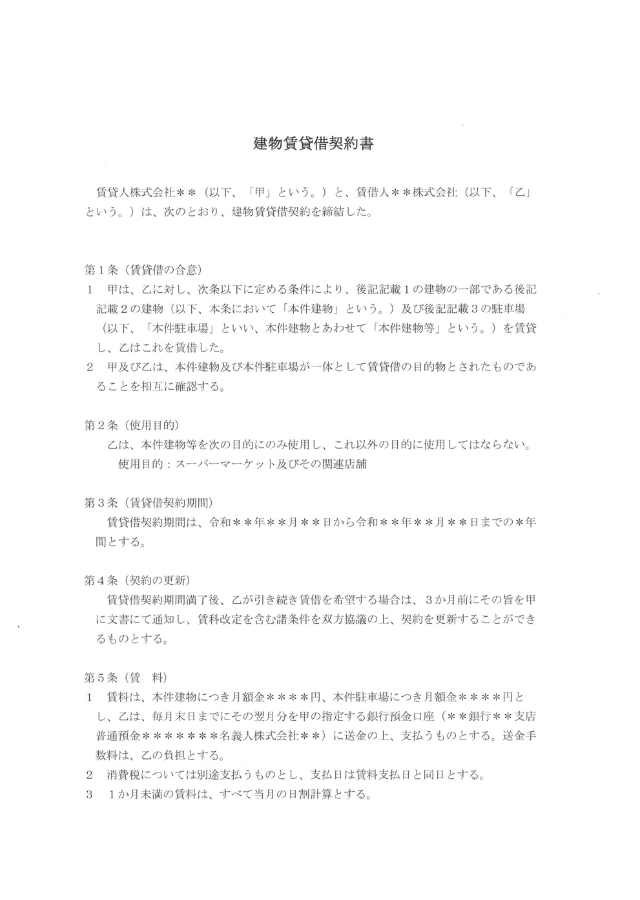

賃貸契約書のコピー

酒類販売場として使用する建物が賃貸物件である場合、不動産の登記事項証明書だけでは不十分で、あわせて「賃貸借契約書の写し」の提出も必要です。

これは、販売場を使用する正当な権限があることを確認するための書類で、申請内容と実際の契約内容に食い違いがないかを税務署がチェックするために求められます。

そのため、賃貸契約書を提出する際には、以下の点をあらかじめ確認しておきましょう。

上記のどれかに該当しない場合は、登記事項証明書と賃貸借契約書だけでは不十分となり、所有者からの「使用承諾書」もあわせて提出する必要があります。

因みに、賃貸物件を酒類販売場として使用する場合の注意点については、別記事「酒類販売免許の賃貸契約書のポイントと注意点」でも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

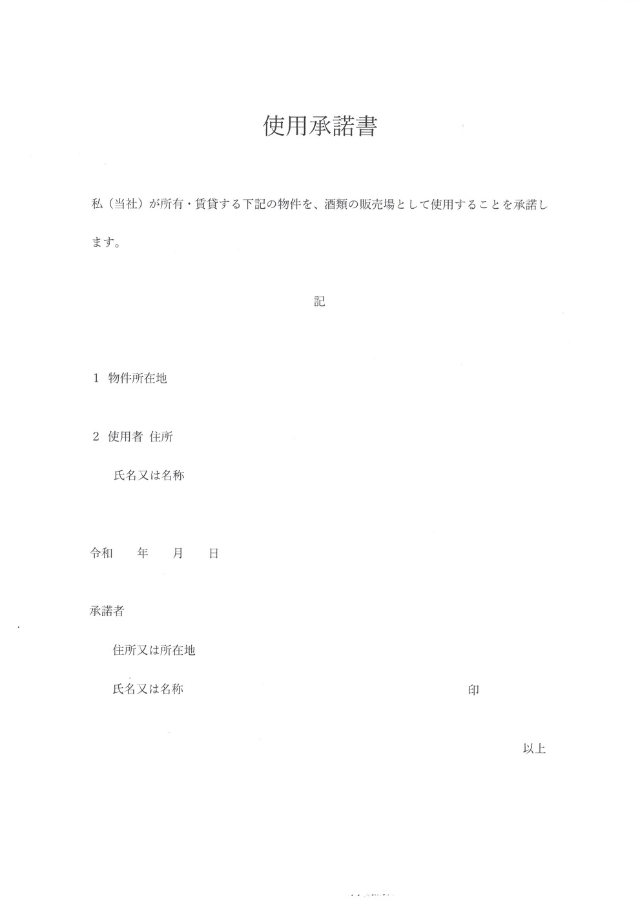

不動産所有者の使用承諾書

不動産の使用承諾書とは、建物や土地の所有者(または管理者)が、申請者に対して「この物件を酒類販売の目的で使っても良い」と認める内容を記載した書面です。

本来であれば、登記事項証明書と賃貸契約書の提出だけで、販売場の使用権限を証明できるケースが多いのですが、契約書の内容や所有関係に食い違いがある場合には、この使用承諾書が必要になります。

たとえば以下のようなケースでは、使用承諾書の提出が求められることがあります。

使用承諾書には決まった様式があるわけではないため、基本的には申請者自身で文書を作成し、物件の所有者や貸主に署名・押印をもらう形になります。

また、移転先の販売場が複数人の名義の土地や建物の場合、土地と建物それぞれの所有者すべてから承諾を得る必要があるため、注意が必要です。

もし、使用承諾書の作成に不安がある場合は、別記事「酒類販売免許の使用承諾書の必要なケースと書き方」でひな型の無料ダウンロードもご用意していますので、ぜひ参考にしてみてください。

酒類販売場の移転許可申請を行政書士に依頼するメリット

酒類販売場の移転手続きは、必要な書類の種類が多く、内容も専門的なため、慣れていない方にとっては不安や負担を感じる人も少なくありません。

そのため、実際に移転許可申請を行政書士に依頼する方も多いです。

酒類販売場を行政書士に依頼する具体的なメリットとしては以下の3点が挙げられます。

書類の不備や記載ミスを防げる

酒類販売場の移転申請では、申請書や添付書類に少しでもミスがあると、税務署から補正の連絡が入り、手続きがストップしてしまいます。

行政書士に依頼すれば、必要書類の確認から記載内容のチェックまでしっかりサポートしてもらえるため、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。

あまり酒類販売免許の知識がない方場合には、かなり大きなメリットと言えます。

複雑な物件でもスムーズに移転できる

移転先の販売場が賃貸物件だったり、土地や建物が複数の地番にまたがっていたりする場合、どの書類が必要なのか、使用承諾書は誰からもらえばよいのかなど、判断が難しい場面があります。

行政書士であれば、こうした複雑な物件関係も的確に整理し、必要な書類をしっかり判断してもらうことが可能です。

自分では迷いがちな部分も、経験豊富な専門家に相談できるので安心です。

税務署とのやり取りを任せられる

申請の際には、税務署とのやり取りや、提出後の補正対応が発生することもあります。

行政書士に依頼すれば、こうしたやり取りも代わりに行ってもらえるため、わからないことを聞かれて答えられないという心配がありません。

また、追加で必要な書類が発生した場合でも、行政書士が作成してくれるので安心です。

忙しい方でも手続きがスムーズに進む

酒類販売場の移転申請は、事前の準備から書類作成、税務署とのやり取りまでやることが多く、想像以上に時間がかかるものです。

行政書士に依頼すれば、これらの手続きを一括して任せられるため、忙しい方でも最小限の手間で申請を進めることができます。

限られた時間の中で確実に移転手続きを終わらせたい方にとって、大きなメリットとなります。

時間がない・・・

失敗したくない・・・

自分で全部こなすのは不安・・・

そんな方は、行政書士に任せるという選択肢を検討してみても良いかもしれません。

\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- お酒の販売場の住所変更は移転許可申請が必要

- 法人や個人事業主の住所変更は異動申告でOK

- 移転許可申請の標準審査期間は2か月以内

- 手続が不安な場合は税務署や行政書士に相談

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所