お酒を取り扱うビジネスを検討している方にとって、まず気になるのが

そもそも酒類の買取に免許は必要なのか?

という点ではないでしょうか。

特に、すでに古物商の許可を持っていてリサイクル品を扱っている方にとっては、「お酒も同じように買い取って販売できるのでは」と考える方も少なくありません。

結論から言うと、個人からお酒を買取ること自体は、原則として酒類販売免許は不要です。

しかし、そのお酒を販売するには酒類販売業免許が必要となります。

\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/

▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。

この記事を書いた人

酒類の買取に免許は必要?

お酒を取り扱うビジネスを検討している方にとって、まず気になるのが「そもそも酒類の買取に免許は必要なのか?」という点ではないでしょうか。

特に、すでに古物商の許可を持っていてリサイクル品を扱っている方にとっては、「お酒も同じように買い取って販売できるのでは」と考える方も少なくありません。

結論から言うと、個人からお酒を買取ること自体は、原則として酒類販売免許は不要です。

しかし、そのお酒を販売するには酒類販売業免許が必要となります。

買取だけなら基本的に免許は不要

酒類の販売業には免許が必要ですが、お酒の買取(仕入れ)行為そのものは、酒税法上で明確に規制されているわけではなく、原則として免許は不要です。

なぜなら、酒類の販売業とは「酒類を継続的に販売すること」と国税庁の法令解釈通達で説明されており、買取については酒類の販売業に該当しないからです。(国税庁|法令解釈通達-「酒類の販売業」の意義)

つまり、買い取ったお酒を販売しないのであれば、個人からお酒を買取ること自体が直ちに違法となることはありません。

ただし、買取行為が継続的に行われていたり、明らかに販売を前提として在庫を集めているように見える場合は、実質的に販売行為の一部とみなされる可能性がある点は注意が必要です。

古物商許可ではお酒は売れない?

古物商とは、中古品を買い取って販売するために必要な許可のことをいいます。

たとえばリサイクルショップやブランド品の買取店、ネットオークションで中古品を販売する場合などに必要になります。

最近では、こうしたブランド買取店などでお酒を買い取っているケースも見かけますが、ここで注意したいのが、古物商の許可では酒類を販売できないという点です。

なぜなら、お酒については古物に該当しないためです。

つまり、他の中古品と同じ感覚でお酒を扱うことはできません。

そのため、たとえ個人からお酒を買い取ることができたとしても、買い取ったお酒を販売するには古物商許可ではなく「酒類販売免許」が必要になります。

なぜお酒の販売には酒類販売免許が必要?

なぜ、お酒を販売するには「酒類販売業免許」が必要なのでしょうか?

その理由は、大きく分けて2つあります。ひとつは「税金の管理」、もうひとつは「社会のルールを守るため」です。

まず、お酒には「酒税」という特別な税金がかけられています。

これは国にとって重要な税収のひとつで、もし免許のない人が自由にお酒を売ってしまえば、税金が正しく納められず、脱税などの問題につながるおそれがあります。

もうひとつは、社会秩序を維持するためです。

お酒は楽しいものでもありますが、未成年の飲酒や飲酒運転など、社会的なトラブルの原因になることもあります。

だからこそ、ちゃんとルールを守れる人やお店にだけ、お酒を売る許可を出すようにしているのです。

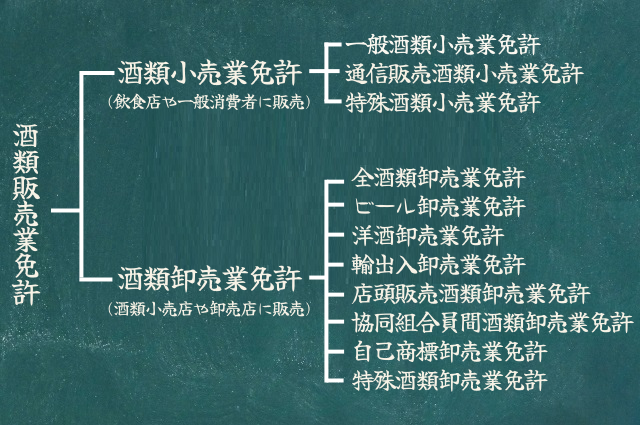

お酒の販売方法別に必要な免許の種類

酒類販売免許の種類は複数あり、お酒を販売すると一言でいっても、その方法や相手によって、必要になる免許の種類が違います。

たとえば、店頭で一般のお客さんに販売する場合と、業者向けにまとめて卸す場合とでは、取得しなければ免許がまったく異なります。

そこで、以下では、販売方法ごとにどんな免許が必要になるかについてわかりやすく解説します。

店頭販売 → 一般酒類小売業免許

リサイクルショップで買い取ったお酒を、店舗のレジやショーケースで一般のお客様に直接販売したい場合は、「一般酒類小売業免許」が必要です。

この免許は、いわゆる酒屋さんだけでなく、コンビニやドラッグストア、そしてリサイクルショップなど、店頭でお酒を販売する事業者が取得するものです。

ポイントは、「対面で一般の消費者に販売する」というスタイルであること。

たとえば、買い取ったウイスキーやワインを店頭に並べて陳列し、通常の商品と同じように販売する場合がこれに該当します。

この免許を取得すれば、店頭でほとんどの種類のお酒(ビール、日本酒、焼酎、ワインなど)を販売できるようになります。

業者への販売 → 酒類卸売業免許

リサイクルショップなどの買取店が、お酒を買い取ったあとに「業者にまとめて販売したい」場合には、酒類卸売業免許が必要になります。

この免許を取得すれば、たとえば酒類小売業免許や酒類卸売業免許を持っている酒類業者に対して、お酒を販売することができるようになります。

一方で、飲食店やBARなど「購入したお酒をその場で提供する」事業者に対して販売する場合は小売扱いとなるため、一般酒類小売業免許を取得しなければなりません。

また、酒類卸売業免許にはいくつかの種類があり、取り扱うお酒のジャンルによって免許が分かれている点にも注意が必要です。

たとえば、買取でよく見られる高級ウイスキーや高級ワインを取り扱いたい場合には、洋酒卸売業免許を取得すれば問題ありあません。

しかし、一方で日本酒や焼酎については洋酒卸売業免許では扱えず、全酒類卸売業免許が必要になります。

ちなみに、この全酒類卸売業免許は、申請要件が厳しく、取得のハードルが高いため、もし日本酒や焼酎を販売したい場合は、無理に卸売を狙うのではなく、一般消費者向けの小売販売に切り替えるのが現実的です。

輸出→ 輸出卸売業免許

近年、ジャパニーズウイスキーや日本酒が海外で注目を集めており、日本のお酒を海外に販売したいと考える買取業者も増えています。

そのような背景から、買い取ったお酒を輸出したと思った場合に必要となるのが「輸出卸売業免許」です。

この免許を取得すれば、ウイスキーやワインに限らず、日本酒、焼酎、ビールなどさまざまな種類のお酒を輸出できます。

ただし、申請にあたっては輸出先や販売ルートなど、ある程度具体的な販売計画の提出が求められます。

もし、計画が不十分なままだと許可が下りにくいため、事前の準備をするようにしましょう。

ネット販売 → 通信販売酒類小売業免許

買い取ったお酒をネットショップやECモールなどで販売するには、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

この免許があれば、都道府県を問わず全国の消費者にお酒を発送することが可能になります。

ただし、通信販売で扱えるお酒にはかなり制限があるため注意が必要です。

詳しくは、次の章で解説します。

ちなみに、ネットだけではなく店頭でもお酒を販売したいという場合には、「通信販売酒類小売業免許」と「一般酒類小売業免許」を合わせて取得することも可能です。

どの免許を取得すれば良いのかわからない・・・

そんな時は、是非、NAGSHIMA行政書士事務所にご相談ください。

ビジネスモデルを丁寧にヒアリングしたうえで、あなたに最適な免許の種類の選定から取得までをしっかりサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。

\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/

▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。

ネット通販やオークションでお酒を売るときの注意点

通信販売酒類小売業免許を取得すれば、インターネットを使ってお酒を販売することが可能になりますが、ネットでの販売には以下の2点に注意点が必要です。

いずれも「免許があるから大丈夫」と思って見落とされがちなポイントですが、違反があった場合には指導や罰則の対象になることもあります。

ネット販売を始める前に、必ず確認しておきましょう。

通信販売免許でも売れないお酒がある

通信販売酒類小売業免許を取得すればネットでお酒を販売できますが、販売できるお酒の種類には制限があります。

とくに注意したいのが、日本国内の大手メーカーが製造したお酒は基本的に販売できないという点です。

この免許で販売できるのは、「中小酒造メーカー」が造ったお酒に限られています。

具体的には、前年度の課税移出数量(=実際に出荷されたお酒の量)が3,000キロリットル未満の酒造業者が製造した酒類のみが対象となります。

なぜこのような制限があるかというと、大手メーカーのお酒までネットで自由に売れてしまうと、地域の小規模な酒蔵が不利になり、経営が立ち行かなくなるおそれがあるためです。

因みに、海外から輸入したお酒についてはこの制限の対象外となるため、ウイスキーやワインなど輸入酒に関しては、メーカーの規模を問わず販売することができます。

仕組みや表記が必要

お酒をネットで販売する場合、「20歳未満の飲酒の禁止に関する法律」に基づき、年齢確認や注意事項をする必要があります。

具体的には、国税庁の告示により以下の表示が必要となります。

お酒の無許可販売のリスクと罰則

ここまででも解説した通り、お酒を販売するには「酒類販売免許」が必要です。

そして、もし取得せずにお酒を販売してしまっていた場合には、たとえ悪意がなかったとしても酒税法違反にあたるため、厳しい罰則が定められています。

具体的には、無許可でお酒を販売した場合には1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、もしくは両方に処される可能性があると定められています。(酒税法第56条、酒税法第57条)

また、無免許で罰則を受けた場合には、その後3年間は酒類販売免許を取得できない点も注意が必要です。

販売には営利目的かどうかは関係ない

たとえば、リサイクルショップを営んでいて「お客さんに頼まれて仕方なく買い取った」という場合や、「利益が出ないような安値で仕入れたお酒を、在庫処分のつもりで販売しているだけ」といったケースもあるかもしれません。

しかし、酒類の販売については“営利目的かどうか”や“取引価格の高低”にかかわらず、継続的に販売する場合には酒類販売免許が必要です。

そのため、たとえ在庫処分目的であっても、免許を取得せずにお酒を販売していれば酒税法違反にあたる可能性があることに十分注意しなければなりません。

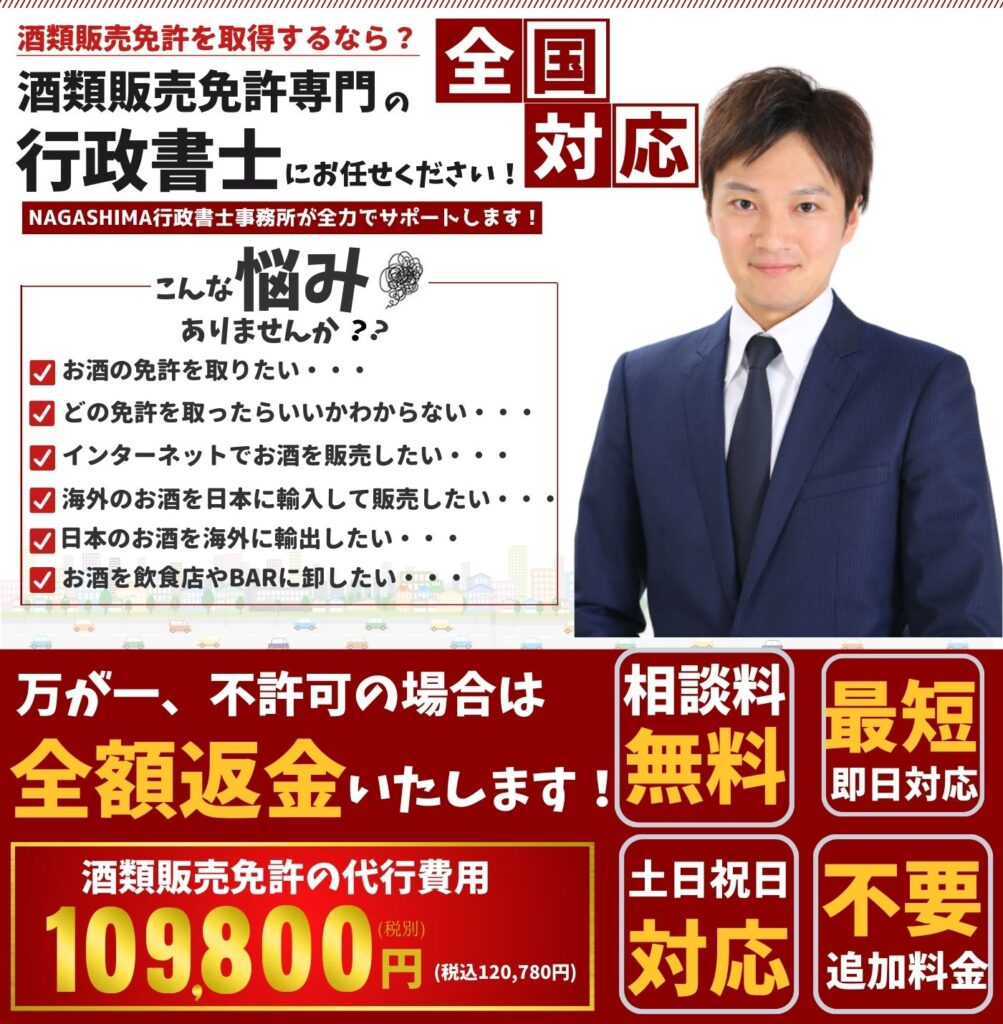

酒類販売免許の取得は行政書士に相談を

酒類の販売には、管轄の税務署に申請書を提出して取得することができるのですが、この免許は誰でも簡単に取得できるというものではありません。

手続きの難しさや要件の複雑さから、多くの方が申請段階でつまずいてしまうのが実情です。

そこでおすすめなのが、酒類販売免許の専門家である行政書士に相談することです。

以下でその理由を詳しくご説明します。

酒類販売免許は手続き・要件ともに複雑

酒類販売免許を取得するには、単に「申請書を出せばいい」というものではありません。

販売方法や取扱う酒類の種類、販売相手(業者・消費者)などに応じて、必要な免許の種類が変わるうえ、それぞれに応じた細かい要件や書類が求められます。

このように確認すべき項目が多く、事前準備だけでもかなりの時間と手間がかかります。

手続きに慣れた行政書士ならスムーズ

行政書士の中でも、酒類販売免許に詳しい専門家であれば、免許の種類選びから必要書類の準備、税務署とのやり取りまで一括して対応してもらえます。

とくにこれまでにお酒の販売経験がない場合、「どの免許を取るべきか分からない」「記載ミスや書類不足で差し戻された」といったトラブルも少なくありません。

その点、行政書士に依頼すると、申請にかかる負担を大きく減らし、最短ルートでの取得が可能になります。

失敗や無駄を防ぐためにも専門家に相談を

酒類販売免許の申請は、要件の確認から書類作成、税務署とのやり取りまで、想像以上に煩雑な手続きが続きます。

書式や必要書類も多く、少しの記載漏れや条件の見落としで、審査が長引いてしまうケースも少なくありません。

そういった手間や時間のロスを避けるためにも、はじめから専門家に相談しておくことで、全体の流れがスムーズになり、申請にかかるストレスも大幅に軽減されます。

特に「どの免許を取るべきか」「物件や販売形態は要件を満たしているか」といった初期の判断こそ、経験のある行政書士がサポートできる部分です。

安心して酒類販売の準備を進めたい方は、早い段階で専門家に相談してみることをおすすめします。

\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/

▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- お酒を買い取るだけなら免許は不要

- 売る前提で買い取った場合は販売業と見なされる可能性も

- 買取ったお酒を売る場合には免許が必要

- 無免許でお酒を販売したら酒税法違反で罰則の可能性

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所