角打ちのお店をやってみたいけれど、どんな許可が必要なんだろう…?

そんな疑問をお持ちではありませんか?

最近は、昔ながらの酒屋スタイルだけでなく、バル風のおしゃれな角打ちも増えてきており、自分のお店を持ちたいと考える方も多いです。

ですが、実際に営業を始めるには、「酒類販売業免許」や「飲食業許可」など、営業スタイルに合わせた許可をきちんと取らなければなりません。

このページでは、角打ちを始めるうえで必要となる免許や許可を、営業スタイル別にわかりやすく解説しています。

また、立ち飲みとの違いや、許可を取らずに営業した場合のリスクなども丁寧にご紹介していますので、これから角打ちを始めたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を書いた人

角打ちとは?基本をわかりやすく解説

近年、「角打ち」という言葉はメディアやSNSなどでも見かけるようになり、昔ながらの酒屋の立ち飲みから、おしゃれなバル風のお店まで、さまざまな形で使われるようになっています。

しかし、行政の許可を取得してお店を出する立場からすると、「角打ち」という言葉を曖昧なまま使うことはおすすめできません。

なぜなら、営業形態によって必要な免許が異なるため、どのようなスタイルを角打ちとするのか、その定義を誤解すると違法な状態での営業になってしまう可能性があるからです。

そのため、ここでは、角打ちの由来や基本的な考え方、そしてよく似たスタイルである「立ち飲み」との違いについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。

角打ちとは?

「角打ち(かくうち)」とは、もともと酒屋で買ったお酒を、店先の角で立ったまま飲むスタイルのことを指します。

語源には諸説ありますが、かつて一升瓶の角から直接注いで飲んだことや、酒屋の店先の「角(かど)」で飲んでいたことに由来するとも言われています。

あくまで酒屋の店内で、買ったお酒を開封して呑むという現代のイートインに近い営業形態です。

つまり、角打ちは酒屋であり、販売するお酒は未開封のお酒に限ります。

立ち飲みとの違い

「角打ち」と似たような営業形態でよく挙げらるのが「立ち飲み」です。

どちらも椅子を置かずに立ったままお酒を楽しむスタイルなので混同してされがちですが、立ち飲みは居酒屋やバーなどの飲食店で椅子を置かずに呑むスタイルのことをいいます。

つまり、立ち飲みは飲食店であり、提供するお酒は開封済みのお酒です。

お酒の販売・提供方法で必要な免許が異なる

「角打ち」は未開封のお酒を販売しているのに対して、「立ち飲み」は開封済みのお酒をグラスなどに入れて提供します。

そして、このお酒の販売・提供方法によって必要となる免許が異なるってくるわけです。

具体的には、以下のように取得する免許が異なります。

角打ちの営業スタイル別の必要な免許

上記では、角打ちと立ち飲みの違いについて解説しましたが、最近では立ち飲みスタイルでお酒を提供する場合でも「角打ち」と言われたりするケースもあります。

そのため「角打ち」の定義が曖昧で、どの免許を取得すればいいのか判断が難しくなっているのが現状です。

そこで以下では、角打ちの営業形態別に取得する必要がある免許について解説します。

酒屋店内に立ち飲みスペースを設ける場合

本来の角打ちが意味する「酒屋で買ったお酒を店内で呑む」という営業形態の場合、必要となるのは一般酒類小売業免許です。

この営業形態では、未開封のお酒をお客さんに販売します。

そして、お客さんは購入したお酒を持ち帰ることもできますし、立ち飲みスペースで呑むことも可能です。

というのも、お店側はあくまでお酒を小売販売しているだけで、購入したお客さんがその場でお酒を勝手に呑んでいるという形になるためです。

イメージとしては、コンビニでお酒を買って、そのままイートインスペースで呑んでいるような状態に近いといえます。

逆に、この営業形態では店員がお酒を開封してグラスに注いだ状態でお酒を提供することはできません。

なぜなら、それはお酒の販売ではなく提供であり、飲食業許可が必要となるからです。

また、お酒以外にも調理した食べ物など提供する場合にも、飲食業の許可が必要となる点は注意が必要です。

飲食店が角打ち風の営業をしたい場合

立ち呑みスタイルの居酒屋で、開封済のお酒をグラスに注いで提供する場合、必要となるのは飲食業許可です。

なぜなら、立ち飲みということ以外で、通常の飲食店とほとんど提供するサービスは変わらないからです。

そのため、角打ちのように未開封のお酒をお客さんに販売することができず、お酒のテイクアウトも出来ません。

あくまでも通常のバーや飲食店と同じ扱いとなります。

酒屋で試飲スペースを設ける場合

角打ちとは少し異なりますが、酒屋の店内に試飲スペースを設ける場合、当然ですが一般酒類小売業免許が必要です。

ただし、注意点としては試飲の方法によっては飲食業の許可が必要となる場合があります。

例えば、試飲用のお酒をグラスに入れて有料で提供している場合や、試飲だけではなく軽食なども合わせて提供している場合には、飲食店のお酒の提供となんら変わらないかので、お酒の販売ではなく提供と見なされる可能性があるからです。

酒類販売免許と飲食業の許可が必要なケースは注意

角打ちの営業スタイル別に必要な免許でも解説しましたが、基本的には酒類販売免許か飲食業許可のどちらかを取得する形となります。

しかし、お酒の販売方法や提供方法、提供する食べ物によっては酒類販売免許と飲食業許可の両方を取得しなければならないケースもあります。

しかし、注意しなければならないのは、原則として飲食店で酒類販売免許を取得できないという点です。

というのも、酒場、料理店等と同一の場所は酒類販売免許の取得にふさわしくない場所としてとされているからです。(国税庁|法令解釈-第10条 製造免許等の要件)

そのため、基本的には酒類販売免許と飲食業許可を同じ場所で取得することはできません。

飲食店ではなぜ免許を取得できない?

なぜ、飲食店では酒類販売免許を取得することができないかというと、「お酒の価格の公平性」を保つためです。

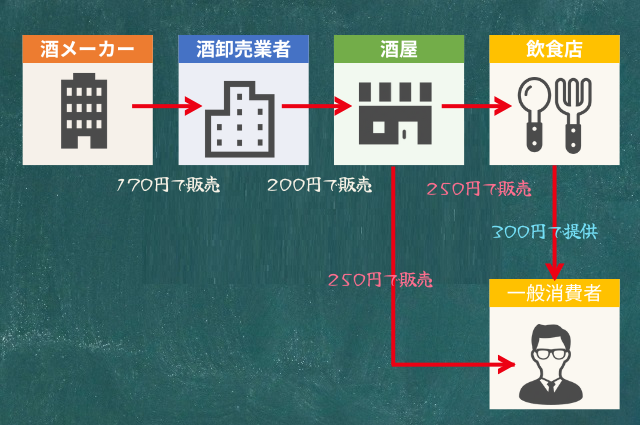

実は、酒屋と飲食店ではお酒の仕入れ価格に大きな違いがあります。

酒類販売免許を持っている酒屋は、酒屋専門の卸売業者からお酒を安く仕入れられるのに対して、飲食店は酒屋から仕入れます。

もし、飲食店が酒類販売免許を取得して、他の飲食店の仕入れ値で販売できてしまうと他の飲食店との価格差が大きくなり、不公平が生じてしまいます。

例えば、上記の例だと酒屋はビールを250円でお客さんに販売できますが、飲食店は250円で仕入れたお酒に利益を上乗せする必要があるので250円以上で提供せざるを得ません。

ところが、もし飲食店が酒類販売免許を取得して、自ら250円で販売できるようになってしまうと、他の飲食店と大きな価格差が生まれ、不公平な競争になってしまいます。

さらにもうひとつの理由として、税率の違いがあります。

お酒をその場で提供する場合(飲食)は10%の消費税がかかりますが、テイクアウト用(小売)として販売する場合は8%となります。

もし飲食店が酒類販売免許を使ってテイクアウト販売を始めてしまうと、「これは店内用?持ち帰り用?」といった区別が非常にあいまいになり、税率管理が難しくなってしまいます。

このように、公平な価格競争を守ることや、消費税の適正な管理といった観点からも、基本的に飲食店では酒類販売免許を取得することができない仕組みになっているのです。

ただし、例外として認められるケースもある

飲食店でお酒を小売しているケースを見たことあるけど?

原則としては、飲食店で酒類販売免許を取得することができません。

ですが、例外として一定の要件を満たしている場合には、飲食店と同一の場所で酒類販売免許を取得することは可能です。(国税庁|法令解釈通達|第10条製造免許等の要件)

そのため、飲食店でお酒の小売りも含めた角打ちスタイルで営業したい場合には、以下の紹介する要件を満たす必要があります。

飲食店での酒類販売免許の取得について詳しくは「お酒のテイクアウトに必要な許可とは?飲食店で酒類販売免許は取れる?」の記事をご確認ください。

無免許営業のリスクと罰則について

角打ちや立ち飲みといったスタイルは、気軽に始められそうな印象を持たれがちですが、実はきちんとした許可が必要です。

許可を取らずに営業してしまうと、法律違反になってしまうことがあるため注意が必要です。

たとえば、以下のような場合には厳しい罰則が科される可能性があります。

また、無許可で営業していたことが発覚すると、すでに持っている免許が取り消されるだけではなく、その後、正式な許可を取る際にも不利になることがあります。

例えば、酒類販売免許の場合には刑が終わってから3年、食品衛生法違反で刑の執行が終わってから2年は許可を取得することができません。

そのため、角打ちのお店をはじめるのであれば、必ず、事前に営業スタイルにあった必要な免許を取得するようにしましょう。

角打ちを始めるなら行政書士に相談

角打ちを始めたいと思っても、、、

どんな許可が必要なのかよくわからない。。。

自分のやりたいスタイルが酒屋なのか飲食店なのか判断が難しい。。。

といった悩みを持つ方は多いものです。

実際、角打ちの営業スタイルは一見シンプルに見えて、法律や許可の考え方はとても細かく分かれています。

お酒の販売方法ひとつを取っても、酒類販売業免許と飲食業許可では求められる要件やルールがまったく異なるため、間違ったまま営業を始めてしまうと、思わぬトラブルにつながることもあります。

こうした点で頼りになるのが、行政書士の存在です。

行政書士は、酒類販売業免許や飲食業許可の申請手続きの専門家であり、「どの免許が必要か」「どんな条件をクリアすればよいか」といった実務的なポイントをわかりやすくサポートしてくれます。

とくに、角打ちのように複数の制度が関わるケースでは、個人で調べるには限界があることも少なくありません。

はじめにプロに相談しておけば、申請の準備や書類の作成もスムーズに進みますし、無許可営業などのリスクも避けられます。

これから角打ちを始めたいと考えている方は、まずは一度、行政書士に相談してみるのがおすすめです。

\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 角打ちは酒屋版のイートイン

- 最近では立ち飲みを角打ちというケースも

- 角打ちは営業形態によって必要な免許がことなる

- 飲食店で酒類販売免許の取得はハードルが高い

- 角打ちでも提供する料理によっては飲食業許可が必要

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所