誰が受けるの?

いつまでに受ければいい?

オンラインでも受けられるの?

お酒の販売免許を申請する際に受講が必要な酒類販売管理者研修。

既に免許を取得して更新する場合には必ず受講が必要です。

一方で、これから新規で免許を取得する場合には研修の受講が不要なケースもあるのですが、それを自分で判断するのは難しいです。

そのため、当サイト(酒類許可ナビ)では、そもそも酒類販売管理者研修の受講が本当に必要かどうかを無料で診断致します。

\専門家が5分で管理者研修の受講が必要かを診断/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

ただ、中にはわざわざ専門家に連絡して確認するのは抵抗があるという方もいるでしょう。

そこで、この記事では、酒類販売管理研修の概要から申込方法、受講タイミング、オンラインの対応状況までをわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

酒類販売管理研修とは?

酒類販売管理者とは、わかりやすくいうとお酒を売るお店で販売ルールを守るために管理や指導を行う責任者のことです。

そして、酒類販売管理研修は、その責任者が正しくお酒を販売できるように、法律やルールを学ぶための研修です。

お酒を販売する際には、未成年者への販売禁止や広告表示の制限など、守るべき法律が数多くあり、店舗ごとにこれらを遵守する体制を整える必要があります。

そのため、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(第86条の9第1項)では、酒類小売業者は各店舗ごとに1人の酒類販売管理者を選任し、その管理者に対して定期的に「酒類販売管理研修」を受講させることが義務づけられています。

ちなみに、この研修は一度受ければ終わりではなく、3年ごとに定期的な受講が必要とされています。

酒類販売管理研修は誰が受講すればいい?

酒類販売管理研修は、基本的に販売場の管理者となる人が受講します。

しかし、これから新しく酒類販売免許を申請する法人の役員や申請者に、お酒の販売経験がない場合は、酒類販売管理研修を受講するようにしましょう。

なぜなら、この研修を受けることで、「酒類販売免許の取得要件」である知識や経営能力を備えていると判断されやすくなるからです。

酒類販売免許の取得要件には、お酒の販売に関する知識や、事業を適切に運営する能力が求められるのですが、申請者や役員に販売経験や経営経験がないと、免許取得の要件を満たしていないと見なされる可能性があります。

しかし、国税庁|一般酒類小売業免許の手引き(P8)にも記載されている通り、たとえ、酒類販売経験や事業経営経験がなくても、酒類販売管理研修の受講と合わせて一定の事業経験があれば要件を満たしていると判断してもえる可能性が高くなるからです。

ちなみに、酒類販売管理者は必ず別の誰かを選ばなければいけないわい訳ではなく、申請者や役員が酒類販売管理研修が兼任できます。

酒類販売免許って、自分でも取れるのかな…?

管理者研修も必要って聞いたけど、結局どこから手をつけたらいいのか分からない…

そのな方は、ぜひ、酒類許可ナビ代行にご相談下さい。

酒類許可ナビ代行では、申請書の作成や必要書類の収集だけではなく、管理者研修を受けるタイミングや誰が受けるべきなのかまで徹底的にサポート致します。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

酒類販売管理研修はいつまでに受講すればいい?

酒類販売管理研修は、酒類販売業免許の交付までに受講すれば問題ありません。

ただし、申請書の提出時点では、酒類販売管理研修の予約は済ませておくようにしましょう。

なぜなら、酒類販売免許の申請書には、酒類販売管理者がどこの研修をいつ受講したかを記載する項目があるからです。

また、酒類販売経験がない場合は、酒類販売管理研修の受講を前提として審査されるため、申請までに受講が済んでいない場合には、予約票を提出して受講の予定を証明します。

酒類販売管理研修は3年に1度受講が必要

酒類販売管理者は3年に1回は管理者講習を受講しなければなりません。

なぜなら、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(第86条の9第6項)に、財務省令で定める期間(3年)ごとに、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならないと定められています。

そして、もし怠った場合には、50万円以下の罰金となる可能性があります。(国税庁|酒類販売管理者制度に関するQ &Aの問2)

ちなみに、酒類販売免許を取得するための要件として酒類販売管理研修を受講した酒類販売管理者ではない役員は、3年ごとに受講する必要はありませn。

酒類販売管理研修の費用と受講方法

酒類販売管理研修は、全国の各地域で定期的に開催されており、受講には事前の申し込みが必要です。

主に地域の小売酒販組合や、財務大臣が指定した団体が主催しており、それぞれの団体が公式サイトや案内資料で開催日程や会場、定員、申込方法を案内しています。

申し込み方法は団体によって異なりますが、一般的には電話、FAX、郵送、またはインターネットからの申し込みが可能です。

また、受講料は研修実施団体によって異なるのですが、大体5,000円前後で受講が可能です。

研修は定員制であることが多く、定員に達すると受付が締め切られるため、希望する日程が決まったら早めに申し込むことをおすすめします。

酒類販売管理研修はオンライン受講できる?

研修はこれまで対面での実施が中心でしたが、2024年8月20日から全国小売酒販組合のeラーニング研修でオンラインでの受講が可能となりました。

ただし、このオンラインでの酒類販売管者研修に対応しているのは、以下の都道府県に酒類小売販売場がある方のみとなっています。

- 東京都

- 大阪府

- 茨城県

- 長野県

- 長崎県

そのため、上記以外の都道府県に酒類販売場がある場合には、オンラインでの研修の受講はできません。

酒類販売管理研修の実施団体一覧

以下では、酒類販売管理研修を実施している団体を紹介します。

酒類販売管理研修の研修日程や予約は、各団体の公式サイトから可能です。

小売組合については公式サイトがないので電話番号から各組合に問い合わせをしてください。

また、上記の団体の他、各都道府県の小売酒販組合でも実施しています。

各都道府県の小売酒飯組合の詳細については、国税庁|酒類販売管理研修団体の指定状況及び研修実施予定についてにアクセスし、管轄の国税庁をクリックすることで確認できます。

酒類販売管理研修の研修内容

酒類販売管理研修では、お酒の販売に関わる法律やルールを中心に、店舗運営で必要となる知識を身につけることができます。

主な研修内容は以下のとおりです。

研修は、講師による講義形式で行われるのが一般的です。

配布資料を使いながら進行し、専門知識がなくても理解しやすい内容になっています。

酒類販売管理研修に関するよくある質問

酒類販売管理研修は難しい?

いいえ、特別に難しい内容ではありません。法律やルールに関する基礎的な内容をわかりやすく学べる研修です。予備知識がなくても理解できる内容となっています。

酒類販売管理研修にテストはある?

はい、研修の最後にチェックテストがあります。ただし、説明をしっかりと聞いていれば解けるレベルなので、難しいテストではありません。

他県で酒類販売管理研修を受講しても大丈夫?

はい、全国どこの研修を受講しても問題ありません。そのため、研修の日程的に難しい場合には、近隣の他府県で受講しても大丈夫んです。

酒類販売管理研修を修了証を紛失した場合はどうすればいい?

酒類販売管理研修の修了証を紛失してしまった場合には、受講した研修の実施団体に連絡して再発行してもらいましょう。

酒類販売管理研修を受ければ酒類販売経験がなくても免許を取れる?

あくまでも酒類販売経験の不足を補う要素に過ぎないので、免許要件のクリアを保証するものではありませんが、他の要件を満たしているのであれば取得できる可能性が高いです。ただし、酒類販売業免許は免許の種類によって要件が異なるので、それだけでは要件を満たせないケースもあります。

酒類販売管理研修を受ければ酒類販売経験がなくても免許を取れう?

あくまでも酒類販売経験の不足を補う要素に過ぎないので、免許要件のクリアを保証するものではありませんが、他の要件を満たしているのであれば取得できる可能性が高いです。ただし、酒類販売業免許は免許の種類によって要件が異なるので、それだけでは要件を満たせないケースもあります。

管理者研修を受ける必要があるのか自分で判断できない…

受講できる研修がだいぶ先しかないけど、それまで申請できないのかなぁ…

そんな方は、ぜひ一度ご相談下さい。

研修の受講の必要性や研修から免許申請までのスケジュール調整もお任せください。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

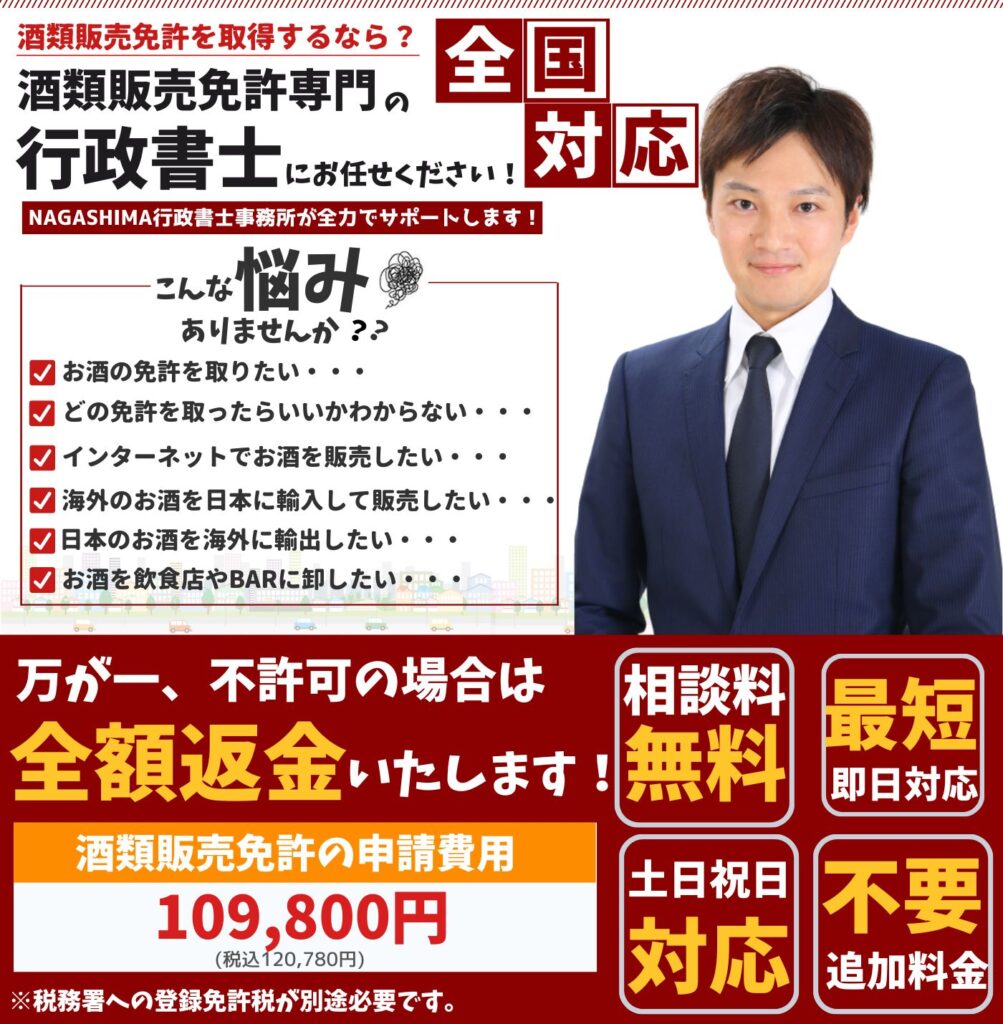

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 酒類販売管理者は必ず受講しなければならない

- 申請者や役員が酒類販売経験がない場合には受講すべき

- 管理者研修は3年に1度の受講が必要

- 酒類販売管理研修のオンライ受講ができるのは一部の地域のみ

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所