酒類販売免許ってネットで検索できる?

取引先が持ってる免許を確認する方法はある?

と疑問に思っている方も多いです。

先に結論をいうと、酒類販売免許はインターネット等で検索して調べることはできません。

ですが、取引をするうえで相手がどの免許を持っているのか、そもそも免許を持っているのかは、とても大切な情報です。

そこで本記事では、取引先の免許を確認する方法や、無免許業者と取引した場合のリスクについて、分かりやすく解説していきます。

この記事を書いた人

酒類販売業免許とは?

酒類販売業免許とは、お酒を販売するために税務署から受ける免許のことです。

たとえば、スーパーがビールや日本酒を店頭で販売する場合、卸売業者がワインを酒屋に卸す場合には、酒類販売業免許を取得しなければなりません。

もし免許を持たずにお酒を販売した場合には、酒税法違反として処罰される可能性があります。

そのため、これから酒類販売事業を始めようと考えているたは、必ず酒類販売業免許を取得した上でお酒の販売を開始するようにしましょう。

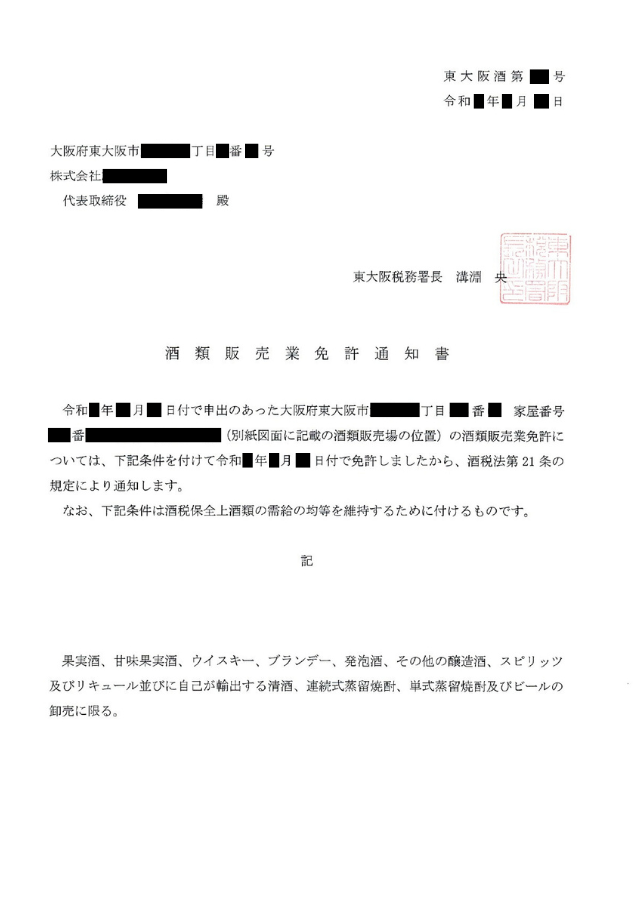

ちまみ、上記の画像が、酒類販売業免許を申請して許可が下りた際に発行される「酒類販売業免許通知書」です。

この通知書には、販売できるお酒の種類や販売方法、業者名が明記されており、正式に免許が交付された証明書となります。

酒類販売業免許の事業者を検索することはできない

お酒の販売を始めたい方や、取引先の信頼性を確かめたい方の中には、「この会社や店舗が酒類販売業免許を持っているか、インターネットで調べられないだろうか」と考える人も少なくありません。

しかし、国が公式に提供している免許検索システムは現時点では存在しません。

たとえば国税庁のホームページなど公的機関のサイトを見ても、企業名や事業者名を入力して免許の有無を確認することはできないのです。

つまり、仕入れ担当者が「株式会社〇〇は酒類販売業免許を持っているのだろうか」と思って国税庁のサイトを確認しても、その会社が免許を持っているかどうかを直接調べることはできない、というのが現状です。

取引先が保有する酒類販売業免許を確認する方法は3つ

国の公式な検索システムがない以上、取引先が本当に酒類販売業免許を持っているかどうかは、自分で確認する必要があります。

では、どのように調べればよいのでしょうか。

実務の現場で多く使われているのは、次の3つの方法です。

特に長期的な取引を予定している場合や新しい取引先と契約する場合には、酒類販売業免許の有無を慎重に確認することが大切です。

方法1:企業の公式HPで確認する

取引先が酒類販売業免許を持っているかどうかを確認する方法のひとつに、公式ホームページのチェックがあります。

特にネットショップでお酒を販売している事業者の場合は、「特定商取引法に基づく表記」のページを確認するといいです。

ここには 酒類販売管理者標識の記載が義務付けられており、表示があればその事業者が小売業免許を取得している可能性が高いと判断できます。

また、会社概要のページに免許の種類を記載している企業もありますが、単に事業内容の欄に「酒類販売」とだけ書かれていて、具体的な免許の種類までは分からないケースも少なくありません。

そのため、公式HPの確認は有効な手段ではあるものの、免許の種類や範囲を正確に把握することはできないため、ほかの確認方法とあわせて行うようにしましょう。

方法2:取引先に直接確認する

取引先が酒類販売業免許を持っているかを確認するうえで、最も確実なのは「相手に直接確認すること」です。

まずは口頭やメールで「どの種類の酒類販売業免許を取得しているか」を尋ね、そのうえで、可能であれば「酒類販売業免許通知書」の写しを提示してもらうと安心です。

この通知書は、税務署が正式に免許を付与した際に交付する証明書で、事業者名・販売場の所在地・免許の販売方法や販売可能な酒類が明記されています。

提示してもらえれば、その事業者がどの範囲で酒類を取り扱えるのかを正確に把握できます。

実務上は、契約を結ぶ際に「履歴事項全部証明書」や「印鑑証明書」と並んで免許通知書の写しを求めるケースもありますが、必ずしも全ての事業者がコピーを渡してくれるわけではありません。

その場合は、写しをその場で確認するだけでも一定の安心材料になり、無免許事業者と誤って取引してしまうリスクを避け、自社のコンプライアンスを守ることにもつながります。

方法3:国税庁の「新規取得者名等一覧」を確認する

取引先の免許を確認する補助的な方法として、国税庁が公開している「新規取得者名等一覧」を活用する手があります。

これは国税庁のホームページで毎月更新されているPDFデータで、直近1~2か月で新しく酒類販売業免許を取得した事業者の情報がまとめられています。

たとえば、最近設立されたばかりの会社が取引先候補であれば、この一覧に社名があれば「正式に免許を取得したばかり」という一つの安心材料になります。

ただし、この一覧はあくまで“新規”取得者のみを掲載しているため、昔から営業している事業者の情報は含まれていません。

そのため、これだけで免許の有無を完全に確認できるわけではなく、あくまで他の方法と組み合わせて使うことが重要です。

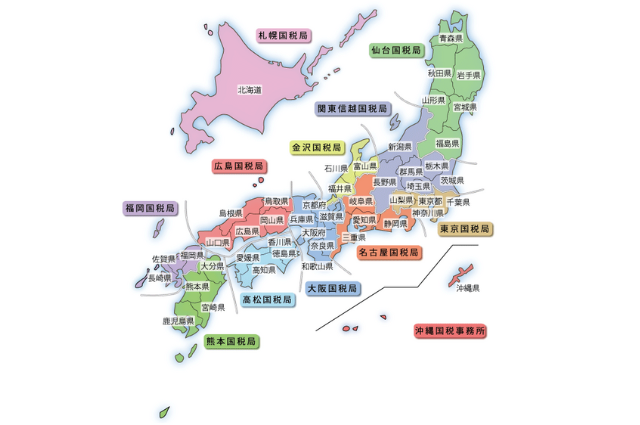

≪都道府県別≫酒類販売業免許の新規取得者名等一覧

酒類販売業免許の新規取得状況については、各都道府県を管轄する国税局のホームページで公表されています。

これらは「新規取得者名等一覧」としてまとめられており、地域ごとに免許を新たに取得した事業者の情報を確認することができます。

一覧に掲載されているのは、「免許取得年月日」「申請年月日」「事業者名」「販売場の所在地」「免許の種類」といった基本的な項目です。

北海道国税庁の管轄

仙台国税庁の管轄

関東信越国税局の管轄

東京国税局の管轄

金沢国税局の管轄

名古屋国税局の管轄

大阪国税局の管轄

広島国税局の管轄

高松国税局の管轄

福岡税務署の管轄

熊本国税局の管轄

沖縄国税局の管轄

確認を怠ると危険!無免許事業者と取引した場合のリスク

取引先が酒類販売業免許を持っているかを確認しないまま仕入れを行うと、思わぬ大きなリスクを抱えることになります。

たとえ自社が「知らなかった」と主張しても、酒税法では免許のない事業者との取引は厳しく取り扱われるため、免責されるわけではありません。

まず考えられるのが、税務署からの指導や調査です。

税務署に発覚した場合、仕入れの経緯や契約内容について詳細な報告を求められ、改善策の提出を指示されることがあります。

こうした対応には時間も労力もかかり、事業運営に大きな負担となります。

また、会社の社会的信頼を失うリスクもあります。

無免許業者と関わった事実が取引先や金融機関、消費者に知られれば、「コンプライアンスを守らない会社」という評価につながりかねません。

そのため、取引開始前にしっかりと免許の有無を確認し、無免許業者との取引リスクを回避しましょう。

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 酒類販売免許の事業者を検索することはできない

- 取引先の保有する酒類販売免許の確認方法は3つ

- 企業HP・取引先に確認・新規取得者名等一覧のどれかで確認できる

- 無免許業者との取引はリスクが大きいので必ず確認する

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所