期限付酒類小売業免許って何?

期限付酒類小売業免許の取り方や流れを知りたい…

といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?

期限付酒類小売業免許は、展示会やお祭り、イベントなどで期間限定でお酒を販売するための免許のことです。

ただし、期限付酒類小売業免許は誰でも簡単にとれるというわけではない上、免許を取得してお酒を販売する場合には注意てもいくつかあります。

そこで、この記事では期限付酒類小売業免許の基礎知識や、免許の取り方や流れ、注意点について分かりやすく解説します。

この記事を書いた人

期限付酒類小売業免許とは?

期限付酒類小売業免許とは、博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合に必要となる免許です。

具体的には、以下のようなケースでお酒を販売する場合に必要となります。

期限付酒類小売業免許が不要な場合もある

イベントやお祭り、展示会などでお酒を販売する場合には、基本的には酒期限付酒類小売業免許が必要です。

しかし、これらの場所でお酒を販売する場合でも、缶や瓶の開封してお酒を提供する場合には、期限付酒類小売業免許は不要です。

なぜなら、期限付酒類小売業免許はお酒を「小売」する場合に必要な免許で、お酒を開封して販売する場合には「小売」ではなく「提供」とみなされるからです。

そのため、例えば、イベントで缶ビールを未開封のまま販売する場合には期限付酒類小売業免許が必要ですが、缶ビールを空けてコップに注いで提供する場合には期限付酒類小売業免許は不要となります。

酒類製造・販売免許がないと取れない

期限付酒類小売業免許は、申請すれば誰でも取得できるというわけではありません。

なぜなら、期限付酒類小売業免許は、既に酒類製造免許や酒類卸売業免許、酒類小売業免許を持っている事業者が、臨時で免許を取得している場所とは別の場所で販売することが認められる特別な免許だからです。

例えば、ワイン販売店がワインフェス会場に臨時ブースを設けて販売するケースがあります。

本来、お酒は免許を取得した場所でしか販売できませんが、この免許があれば一時的に別の場所でも販売することができます。

一方で、酒類製造免許や酒類卸売業免許、酒類小売業免許を持っていない場合、イベントや展示会などでお酒を販売したくても、期限付酒類小売業免許が取得できないのでお酒を販売することはできません。

そのため、普段お酒を製造・販売していない方がお酒をどうしても販売したい場合には、缶や瓶などを開封してコップやグラスにお酒を注ぐ形式で販売するしか選択肢はありません。

期限付酒類小売業免許の手続きには2種類ある

酒類製造免許や酒類卸売業免許、酒類小売業免許を持っている事業者が、期限付酒類小売業免許を取得する手続きは「届出」と「申請」の2種類があります。

期限付酒類小売業免許の「申請」とは、税務署に申請書や添付書類を提出し、申請内容の審査を行った結果、許可・不許可の処分がされます。

もちろん、許可された場合には期限付きでお酒の販売ができますが、不許可になった場合には販売できません。

一方で、期限付酒類小売業免許の「届出」とは、税務署に書類を提出し、受理されたら期限付きでお酒を販売することができます。

つまり、申請のように審査がないので、不許可になってお酒を販売できないという事は起こりません。

なぜ「届出」と「申請」に手続きがわかれる?

期限付酒類小売業免許は、本来は税務署でしっかり審査する「申請」が必要です。

ですが、すべてのケースで時間と手間のかかる審査をすると、税務署にも大きな負担がかかってしまいます。

そこで、販売期間が10日以内で会場や日程があらかじめ決まっており、普段と同じお酒を会場内で管理・販売するなどの条件であれば、未成年への販売や不適切な管理のリスクが低いと考えられるため、簡単な「届出」で済む手続きが設けられています。

どちらの手続きになるかは、販売期間・お酒の品目・販売方法などの要件によって決まるため、事前に確認しておくことが大切です。

期限付酒類小売業免許の要件

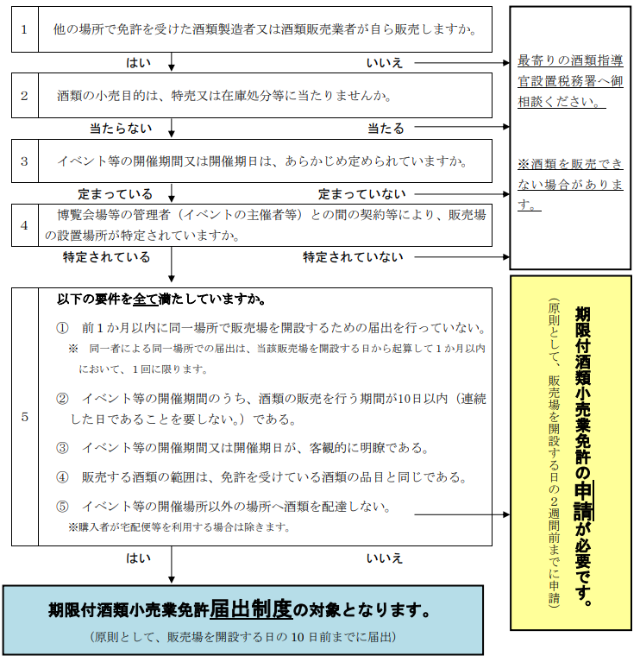

期限付酒類小売業免許の「届出」と「申請」とではそれぞれ要件が異なります。

「届出」の手続き要件を全て満たしている場合には、「届出」の手続きが可能ですが、1つでも要件を満たさない場合には「申請」の手続きが必要です。

以下では、「届出」と「申請」のそれぞれの要件について紹介します。

期限付酒類小売業免許の「届出」の要件

期限付酒類小売業免許の届出は、あらかじめ決められた条件をすべて満たしている場合に利用できる簡易的な手続きです。

たとえば、販売期間が10日以内で、会場や日程が事前に確定しており、普段から販売している同じ商品を会場内で管理するようなケースは届出で対応できます。

このような場合、普段の酒類販売とほとんど内容が変わらないので、法律違反やトラブルのリスクが低いため、簡単な手続きで済む「届出」が認められています。

届出の場合、販売開始日の10日前までに所轄の税務署へ提出すれば、お酒の販売が可能です。

期限付酒類小売業免許の「申請」の要件

一方、届出の要件をどれか1つでも満たさない場合には期限付酒類小売業免許の申請が必要です。

例えば、販売期間が11日以上に及ぶ場合や、普段取扱うお酒とは別の品目のお酒を販売する場合などが該当します。

申請の場合、販売開始日の2週間前までに申請書類を提出し、許可を受ける必要があります。

期限付酒類小売業免許の費用

期限付酒類小売業免許の取得にあたっては、申請・届出のどちらの場合でも登録免許税はかかりません。

そのため、自分で必要書類を準備し、すべての手続きを行えば、原則として取得費用は発生しません。

一方で、行政書士に申請手続きを代行依頼する場合は、別途代行費用が必要です。

費用は行政書士によって異なりますが、「申請人が個人か法人か」や「手続きが申請か届出か」によっても変動し、相場としては数万円〜10万円程度が一般的です。

期限付酒類小売業免許の申請の流れ

期限付酒類小売業免許を取得するには、事前に免許要件を確認し、税務署での手続きや必要書類の準備を進める必要があります。

特に期限付酒類小売業免許の場合、申請期限が設けられているため、スケジュールには余裕を持って取り掛かるようにしましょう。

期限付酒類小売業免許の具体的な申請の流れは以下となります。

STEP1:免許の要件を確認

まずは、期限付酒類小売業免許の要件を確認します。

具体的には、上記のフローチャートを参考に期限付酒類小売業免許の届出が必要なのか、申請が必要なのかを確認します。

STEP2:管轄する税務署へ相談

期限付酒類小売業免許の申請先は、臨時販売を行う会場所在地を管轄する税務署です。

期限付酒類小売業免許は、「届出」か「申請」かによって必要書類や手続きが異なるため、申請準備を始める前に必ず税務署へ相談しましょう。

相談時には、開催日程や販売方法、販売する酒類の種類、保管場所などを具体的に伝えることで、届出か申請かの判断や必要書類の案内を受けられます。

STEP3:酒類販売管理研修を受講

お酒を販売する場合は、販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任することが義務付けられています。

これは、期限付酒類小売業免許でお酒を販売する場合も同じです。

酒類販売管理者に選任できるのは、実際に現地でお酒を販売する従業員であり、さらに「酒類販売管理研修」を受講していることが条件です。

ただし、この研修はいつでも受けられるわけではなく、あらかじめ決まった日程でしか実施されません。

しかも、定員があるため、希望する日時や場所で受講できないこともあります。

そのため、スケジュールに余裕を持って早めに申し込み・受講することをおすすめします。

STEP4:必要書類収集・申請書の作成

期限付酒類小売業免許の申請と届出では必要書類や申請書が異なります。

それぞれの申請書と必要書類は以下となります。

| 届出 | 申請 | |

|---|---|---|

| 必要書類 | ・期限付酒類小売業免許届出書 ・販売場の敷地の状況(次葉1) ・建物等の配置図(次葉2) ・「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書(次葉6) ・使用(営業)の許可書の写し(会場等の管理者との契約等、販売場の設置場所が特定できるもの) ・イベントなどのパンフレット等 ・酒類販売管理者の選任の届出 | ・酒類販売業免許申請書 ・販売場の敷地の状況(次葉1) ・建物等の配置図(次葉2) ・事業の概要(次葉3) ・「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書(次葉6) ・酒類販売業免許の免許要件誓約書 ・定款の写し ・土地、建物、設備等の賃貸契約書 ・地方税の納税証明書 ・酒類販売管理者の選任の届出 |

これらの書類は、不備や不足があると申請が受理されない場合があるため、事前に管轄税務署で必要書類を確認してから準備することをおすすめします。

また、書類の取得に時間がかかることもあるため、特に開催日が違い場合には、早め収集・作成するようにしましょう。

STEP5:申請書類を税務署に提出

申請書類がすべて揃ったら、臨時でお酒を販売する場所を管轄する税務署へ提出します。

提出方法は、窓口持参が基本ですが、郵送対応やe-Taxによるオンラインでも受け付けています。

ただし、郵送やオンラインだと不備があった際のやり取りに時間がかかるため、期間が限られている場合は直接持参した方が安心です。

STEP7:許可証を受け取る(申請の場合)

期限付酒類小売業免許の「申請」は、「届出」と違って書類を提出した後に税務署での審査があります。

審査の過程で内容の修正や追加資料の提出を求められることもあり、そのやり取りが終わって正式に許可が下りるまでは、お酒の販売は一切できません。

一方、「届出」は書類に不備がなく、届出が受理されたら、お酒の販売が可能です。

そのため、申請の場合は交付までの期間をしっかり確保し、許可証を受け取ってから販売を始める必要があります。

期限付酒類小売業免許の注意点

期限付酒類小売業免許を取得していても、販売方法や管理体制を誤ると法律違反になる可能性があります。

具体的には、以下の点に注意が必要です。

酒類販売管理者の選任

期限付酒類小売業免許を取得してお酒を販売する場合でも、原則として販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任する必要があります。

そのため、酒類販売管理研修を受講した従業員を管理者として選任し、その後2週間以内に、期限付酒類小売業免許の申請または届出を行った税務署へ「酒類販売管理者選任届出書」を提出しなければなりません。

ちなみに、通常は、複数の販売場を一人の管理者が兼任することは認められず、それぞれの販売場ごとに選任するのが原則です。

ただし、本来の販売場の近隣で行われる短期間(例:1週間程度)の出店で、既存の酒類販売管理者がほぼ常駐できる場合に限り、兼任を認める扱いとなることもあります。(国税庁|酒類販売管理者制度に関するQ&A問26)

販売数量の報告

期限付酒類小売業免許を受けた事業者は、期間中に販売した酒類の数量を「酒類の販売数量等報告書」に記載し、免許の有効期限が終了してから1か月以内に販売場の所在地を管轄する税務署長へ提出しなければなりません。

販売場が複数ある場合は、各販売場ごとに報告書を作成し、それぞれの所轄税務署へ提出します。

因みに、報告書のタイトルである「酒類の販売数量等報告書」の隣の余白に、「料飲店期限付」と記載する必要があります(既に印字されている様式を使用する場合には不要)。

20歳未満飲酒防止に関する表示

期限付酒類小売業免許を取得して、お酒を販売する場合も、通常のお酒の販売と同様に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」といった20歳未満の飲酒防止に関する表示を行う義務があります。

表示は、販売ブースの目立つ位置やレジ周辺、メニュー表など、来場者が容易に確認できる場所に掲示する必要があります。

また、期限付小売業者は販売期間終了後は、1週間以内に販売場を所轄する税務署へ「「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書」を提出しなければなりません。

期間の延長には申請が必要

期限付酒類小売業免は、期限が過ぎたらお酒を販売することができません。

そのため、イベント等の期間の延長に伴い、お酒の販売期間も延長したい場合は、期限の延長手続きが必要です。

具体的には、「届出による期限付酒類小売業免許期限延長申出書」を作成し、期限付酒類小売業免許の期限5日前までに所轄税務署へ提出します。

届出では配達はできない

期限付小売業免許を「届出」で取得した場合は、審査がない分、認められるのはあくまで簡易的な販売に限られます。

そのため、イベントや展示会の開催場所以外への酒類の配達はできません。

例えば、展示会で注文を受け、その場で商品を渡さずに郵送で届けるようなケースは認められません。

ただし、購入者本人が宅配便などを手配して自分でお酒を送る場合は問題ありません。

したがって、イベントや展示会で注文を受け、後日こちらからお酒を発送する場合は、「届出」ではなく「申請」での手続きが必要になります。

お酒を無許可で販売した場合の罰則

お酒の販売免許を持っていても、期限付酒類小売業免許の申請・届出を行わずに別の場所で販売した場合は、酒税法違反による無許可販売となります。

無許可販売は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性あります。

さらに、免許の取消しや、最長2年間は新たに酒類販売免許を取得できなくなるなど、今後の営業に深刻な影響がでるリスクがあります。

そのため、普段とは別の場所ででお酒を販売する場合には、必ず期限付酒類小売業免許の取得をするようにしましょう。

不安な場合は専門家に相談

普段とは別の場所でお酒を販売する場合、「自分の場合は許可が必要なのか」「申請と届出のどちらに該当するのか」など、判断に迷うケースは少なくありません。

特に、期限付酒類小売業免許は手続きを間違えると、販売したい日までに許可が間に合わない可能性もあります。

また、誤った理解でお酒を無許可販売で販売してしまうと、罰則や今後の営業に影響が生じるリスクもあります。

こうしたトラブルを防ぐためにも、別の場所でのお酒を販売することに不安がある場合には、専門家に相談してみても良いかともいます。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 期限付酒類小売業免許は臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う免許

- お酒を開封してコップやグラスで提供する場合は不要

- 期限付小売業免許は既に酒類免許を持っている人だけ取得可能

- 期限付酒類小売業免許は「届出」と「申請」の2種類がある

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所