個人で酒類販売業免許って取れるの?

個人での酒販免許の取得方法は?

これから酒類販売事業をはじめようと思った時に、個人でも免許を取得できるのか不安に思う方も多いです。

結論を先にいうと、個人でも酒類販売業免許を取得することは可能です。

ただし、個人で申請する場合には、法人との手続きの違いや、メリット・デメリットがあるのですが、それらを知らずに手続きを進めるてしまう方も多いです。

そこで、この記事では個人で免許を取得する方法や法人との違い、メリット・デメリットや、費用についてわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

個人で酒類販売業免許は取れる?

酒類販売業免許は、法人だけでなく個人でも取得することが可能です。

というのも、酒類販売業免許は法律で定められた要件を満たし、必要な書類を揃えて申請すれば、個人・法人関係なく免許の取得が認められているからです。

実際に、規模の小さな酒屋やネットショップの運営者、あるいは副業としてお酒の販売を始めたい方の多くが、個人で酒類販売業免許を取得しています。

また、個人の申請だからといって特別に審査が厳しくなるという事もなく、法人で申請する場合と免許の取得難易度に差はありません。

個人で酒類販売業免許を取得する方法

個人で酒類販売業免許を取得するには以下の流れで進めていく必要があります。

STEP1:取得する酒販免許の種類を決める

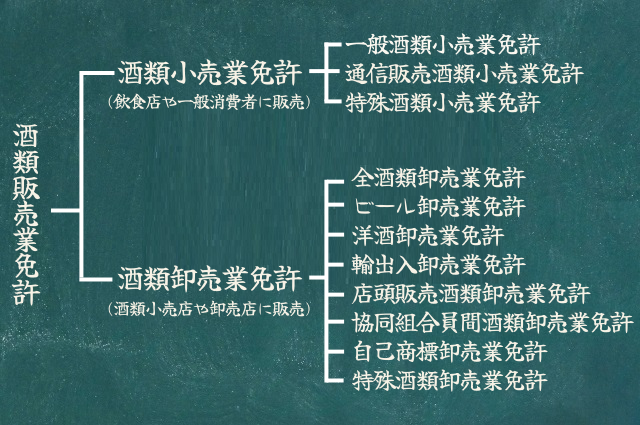

酒類販売免許にはいくつかの種類があり、どの免許を取るかによって販売できるお酒の範囲や販売方法が異なります。

そのため、まずは自分がどのようにお酒を販売したいのかを整理し、事業に合った免許を選ぶ必要があります。

もし、酒類販売業免許にはどんな種類があるのかや、どの免許を取得すればいいか分からないという方は「酒類販売免許の種類や特徴をわかりやすく解説!どの免許を取るべき?」の記事で詳しく解説しているので是非チェックしてみてください。

STEP2:取得する酒販免許の要件を確認する

免許の種類を決めたら、次に確認すべきなのが取得のための要件です。

酒類販売業免許は、誰でも申請すれば取れるわけではなく、法律で定められた要件を満たしていなければ許可されません。

具体的には、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。

それぞれの要件がどのような内容なのか、詳しくは酒類販売免許の要件をご確認ください。

STEP3:管轄の税務署に相談する

酒類販売業免許の申請先は、販売場の所在地を管轄する税務署です。

免許の要件や必要書類は法律で定められていますが、実際の審査では地域や担当者によって確認の仕方や求められる書類が異なるケースもあります。

そのため、申請する前に必ず税務署に相談することをおすすめします。

ちなみに、酒類販売業免許の相談は税務署にできる他、専門の行政書士にも相談が可能です。

STEP4:酒類販売管理研修を受講する

酒類小売業免許を取得する場合には、販売場に酒類販売管理研修を受講した酒類販売管理者を置かなければなりません。

酒類販売管理研修では、未成年者飲酒防止の徹底や酒税法に基づく販売ルール、広告表示の規制など、お酒の販売に関する知識を教えてくれるのですが、個人で申請する場合は、申請者本人が管理者となるケースが多いため、申請者自らが研修を受けることが一般的です。

そして、研修が終了すると交付される「受講修了証」は、免許申請に必要な書類なので、申請準備と並行して受講しなければなりません。

STEP5:必要書類収集する

酒類販売業免許の申請に必要な書類には、大きく分けて「全ての免許に共通して必要な書類」と「取得する免許の種類ごとに独自で求められる書類」があります。

そのため、自身が取得する免許に合った必要書類を準備するようにしましょう。

必要書類についてもっと詳しく知りたい場合には、酒類販売業免許の必要書類をご確認ください。

STEP6:申請書を作成する

必要書類が揃ったら、次は申請書を作成します。

酒類販売業免許の申請書は、税務署が用意している様式に従って記入する必要があり、販売場の所在地、事業の概要、取り扱う酒類の種類などを具体的に記載します。

記載内容に不備や誤りがあると修正を求められ、審査が長引いてしまうこともあるので注意が必要です。

また、申請書には添付書類との整合性も求められるため、住所や事業概要などが一致しているかを必ず確認しておきましょう。

STEP7:申請書類を税務署に提出

作成した申請書と必要書類は、販売場を管轄する税務署に提出します。

提出方法は、パソコンから e-Taxソフトを利用してオンライン申請する方法 と、書面で作成した申請書を 税務署に持参または郵送する方法 の2種類があります。

どちらの方法でも受理されれば審査が開始され、通常2か月前後の期間で許可の連絡が入ります。

また、審査中に修正や追加の資料を求められる場合もあるため、税務署からの連絡には迅速に対応できるようにしておきましょう。

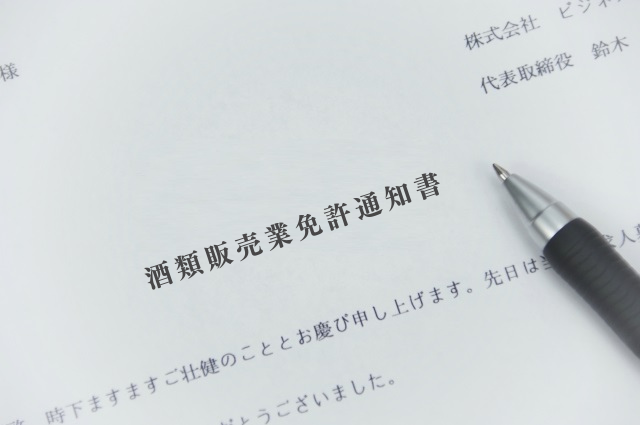

STEP8:許可証を受け取る

審査が終了すると、税務署から許可証の受取日時について日程調整の連絡が入ります。

指定された日時に税務署へ行き、登録免許税を納付したうえで「酒類販売業免許通知書」を受け取ります。

受け取りの際には、未成年者飲酒防止や広告規制など、酒類販売に関する注意事項の説明を受けるのが一般的です。

ちなみに、この通知書は再発行ができない上、取引先や金融機関から提示を求められることもあるため、紛失しないよう大切に保管しておくようにしましょう。

STEP9:開業届を提出する

酒類販売業免許を取得した後は、事業を始めるために「個人事業の開業届」を税務署へ提出する必要があります。

すでに他の事業で開業届を提出している場合は改めて提出する必要はありませんが、これまで開業届を出していない方は必ず手続きを行いましょう。

開業届は、事業の開始から1か月以内に税務署へ提出することが義務づけられており、確定申告や青色申告を行う際のベースとなります。

また、開業届の控えは事業用の銀行口座を開設したり、各種契約を進める時に提出を求められるケースも多いです。

さらに、青色申告承認申請書を同時に提出すれば、最大65万円の控除など税制上のメリットを受けることができるため、今後の経営を考えるうえでも忘れずに準備しておくと良いです。

色々やることが多くて何から手を付けたらいいか分からない…

自分だけで進めるのは不安だから専門家に相談しながら進めたい…

という方は、酒類許可ナビ代行にお任せください。

酒類販売業専門の行政書士があなたのビジネスプランに合った酒類販売免許の取得を徹底サポート致します。

「個人で本当に免許が取れるのか確認したい…」「どの免許が必要なのか知りたい…」という場合でもお気軽にご相談下さい。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶酒類許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

個人の申請で選ばれることが多い酒類販売業免許は?

個人も法人と同様にいろいろな種類の酒類販売業免許を取得することが可能です。

しかし、個人の場合は事業規模や資金の都合上、以下の免許の申請をするケースが多いです。

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許は、店舗を構えてお客様に直接お酒を販売するための免許です。

コンビニやスーパーのように大規模な販売だけでなく、個人経営の酒屋や飲食店の一角で販売する場合にも取得されることが多く、個人事業主が取得する代表的な免許といえます。

免許を取得すれば、ビール・日本酒・ワイン・焼酎など幅広い種類のお酒を取り扱うことが可能で、地域に密着した小売ビジネスを展開できます。

詳しくは、「一般酒類小売業免許」をご確認ください。

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許は、インターネットやカタログを通じて全国の消費者にお酒を販売するための免許です。

特定の店舗に来店してもらう必要がなく、自宅からでも運営できることから、個人事業主がネットショップを開業する際によく選ばれます。

この免許を取得すると、輸入酒や中小酒造メーカーの国産酒を全国に販売することが可能です。

ただし、大手国産メーカーの酒類は販売対象外となっており、取り扱える商品には一定の制限がある点は注意が必要です。

詳しくは、「通信販売酒類小売業免許」をご確認ください。

輸出入酒類卸売業免許

輸出入卸売業免許は、海外から酒類を輸入して国内で販売したり、日本のお酒を海外へ輸出したりする際に必要となる免許です。

個人でも取得可能であり、例えば「海外のワインを仕入れて日本の小売店に販売する」「ジャパニーズウイスキーや日本酒を海外に輸出する」といったケースで取得されます。

ただし、この免許はあくまでも酒類販売業者に販売するための免許であり、海外から仕入れたお酒を国内の一般消費者に販売する場合には、一般小売業免許又は通信販売小売業免許が必要です。

詳しくは、「輸出酒類卸売業免許」または「輸入酒類卸売業免許」をご確認ください。

酒類販売業免許の個人と法人の手続き・審査の違い

酒類販売業免許の申請は個人と法人で、基本的な手続きや審査の内容は共通しています。

ただし、以下の点で若干の違いがあります。

免許要件の違い

| 個人で申請 | 法人で申請 | |

|---|---|---|

| 納税状況 | 申請者本人 | 法人、代表取締役、全ての役員 |

| 法令違反 | 申請者本人 | 法人、代表取締役、全ての役員 |

| 決算状況 | ー | 要件を満たす必要あり |

| 資産状況 | ー | 要件を満たす必要あり |

| 酒類販売・経営経験 | 申請者本人が必要 | 役員の中に1人が必要 |

酒類販売業免許の審査では、個人と法人で満たすべき要件に違いがあります。

個人の場合は、申請者本人が経歴や納税状況、酒税法や関連法令に違反した経歴の有無といった要件を満たす必要があります。

一方、法人で申請する場合は、会社の決算状況や資産状況に加えて、代表取締役や役員全員が納税状況、法令違反などの要件を満たさなければなりません。

もし、役員の中に1人でも要件を満たさない役員がいる場合、その法人は要件を満たさないと見なされ、酒類販売免許を取得できなくなるので注意が必要です。

このように、個人は「申請者本人」が、法人は「会社に加え代表取締役と全ての役員」が要件を満たさなければいけないという点に違いがあります。

必要書類の違い

| 個人で申請 | 法人で申請 | |

|---|---|---|

| 略歴書 | 申請者の略歴書 | 全ての役員の略歴書 |

| 納税証明書 | 申請者の納税証明書 | 法人の納税証明書 |

| 決算書 | (過去3年分の個人の所得が分かる書類) | 過去3年分の決算書 |

| 定款 | ー | 必要 |

酒類販売業免許の申請では、個人と法人で共通する書類も多いですが、上記の書類については異なるため注意が必要です。

個人の場合は、申請者本人の略歴書や納税証明書、過去の所得が確認できる確定申告書(又は源泉徴収票)などを提出します。

一方、法人の場合は、法人名義の納税証明書や過去3期分の決算書に加え、定款など法人に関連する書類が必要になります。

さらに、略歴書については代表者だけでなく役員全員分を提出しなければなりません。

このように、個人は「申請者本人に関する書類」が中心であるのに対し、法人は「会社全体と役員全員に関する書類」が求められる点に違いがあります。

個人と法人で酒販免許の取得にかかる費用や期間は違う?

| 個人で申請 | 法人で申請 | |

|---|---|---|

| 酒類小売業免許の取得費用 | 印紙代3万円 | 印紙代3万円 |

| 酒類卸売業免許の取得費用 | 印紙代9万円 | 印紙代9万円 |

| 審査期間 | 約2か月 | 約2か月 |

酒類販売業免許の取得に必要な費用は、個人と法人で差はありません。

小売業免許の場合は収入印紙代として3万円、卸売業免許の場合は9万円が基本となります。

これに加えて、申請書類の作成を専門家に依頼する場合は別途報酬が発生しますが、申請者が個人か法人かによって金額が変わることは基本的にはありません。

また、免許取得までにかかる期間も個人と法人で大きな違いはなく、税務署での審査期間はおおむね2か月程度です。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶酒類許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

法人は事前準備で取得期間が延びることも

上記でも解説した通り、酒類販売業免許の審査期間そのものは個人と法人で大きな違いはなく、通常2か月程度とされています。

しかし、実際には法人の方が取得までに時間がかかるケースが多いです。

なぜなら、法人には事前の準備が必要だからです。

例えば、会社が未設立であれば登記を完了させるまで申請できませんし、定款や登記事項に「酒類販売」が事業目的として記載されていない場合は、目的変更の手続きを行う必要があります。

そのため、法人での申請を予定している場合は、設立準備や事業目的の確認を早めに済ませておくようにしましょう。

個人で酒類販売業免許を取得する際の注意点

個人でも酒類販売業免許を取得することは可能ですが、申請にあたっては特に以下の2点については注意が必要です。

賃貸マンションの自宅で取得するのは難しい

個人で酒類販売業免許を申請する際、自宅を営業所として申請しようと考える方は多いです。

そして、持ち家の一戸建てであれば比較的スムーズに取得が可能なのですが、賃貸マンションの場合は注意が必要です。

その理由は、多くの賃貸契約書には「住居専用」と明記されており、事業利用が禁止されているからです。

仮に住居用物件で営業所として申請しても、大家さんや管理会社の承諾が得られなければ免許が下りないことがほとんどです。

そのため、どうしても賃貸マンションを営業所として申請したい場合は、大家さんや管理会社から「使用承諾書」を取得して申請する必要があります。

ただ、実際のところ承諾を貰えるケースはかなり少ないので、事務所や店舗など事業利用が認められている物件を別途契約して申請するケースが多いです。

会社員の副業だと就業規則の確認が必要

個人で酒類販売業免許を取得する人の中には、副業としてお酒の販売を始めるケースも少なくありません。

ただし、会社員として働きながら副業を行う場合は、まず勤務先の就業規則を確認する必要があります。

最近では副業を認める企業も増えてきていますが、依然として多くの企業では副業を禁止、もしくは制限しているのが実情です。

そのため、副業として酒類販売業免許を申請する際には、税務署から確認のために「就業規則のコピー」の提出を求められるケースがほとんどです。

就業規則に副業禁止の定めがなければ特に問題ありませんが、禁止規定がある場合には会社から「例外的に副業を認める承諾書」を取得する必要がある点は注意が必要です。

個人で酒類販売業免許を取得するメリット・デメリット

酒類販売業免許は、個人と法人のどちらで申請するかによって得られるメリットや注意すべきデメリットが異なります。

特に個人での申請は手続きのシンプルさや初期費用の面で有利な一方、事業拡大や信用面では不利になることもあるため、両方を理解したうえで判断することが大切です。

個人で酒類販売業免許を取得するメリット

個人で酒類販売業免許を取得する最大のメリットは、法人に比べて要件やコストのハードルが低く、事業を始めやすい点です。

法人申請では会社の決算書や資産状況の確認が必要ですが、個人の場合はそのような基準が設けられていないため、運転資金が十分にあれば比較的スムーズに審査が通ります。

さらに、会社を設立する必要がないため、登記費用や法人維持のコストをかけずに免許取得が可能です。

必要となる費用は登録免許税などの最低限に抑えられるので、副業や小規模なネットショップ運営を考えている人におすすめです。

個人で酒類販売業免許を取得するデメリット

一方で、個人で酒類販売業免許を取得する場合にはデメリットもあります。

まず、法人と比べて社会的な信用力が低いため、金融機関からの融資や取引先との契約で不利になるケースがあります。

特に、大手メーカーや卸業者との取引では「法人格」を持っていないことで断られることも少なくありません。

また、税務面でも法人と比べて不利になる場合があります。

個人事業主は累進課税が適用されるため、所得が増えるほど税率が高くなり、結果として税負担が重くなりやすいのです。

法人であれば経費計上や役員報酬の調整などによる節税が可能ですが、個人ではその選択肢が限られてしまいます。

個人から法人化する場合にはどんな手続きが必要?

個人で酒類販売業免許を取得して事業を始めた後、売上や取引規模が大きくなると法人化を検討する方も多いでしょう。

しかし注意が必要なのは、個人で取得した免許をそのまま法人で使う事はできないという点です。

法律上、個人と法人は別の事業主体とみなされるため、法人化した場合には改めて法人名義で酒類販売業免許を取得し直さなければなりません。

これは、個人がそのまま代表取締役を務める1人法人の場合でも同じです。

詳しくは、酒類販売免許を個人から法人化するには?をご確認ください。

酒類販売業免許は個人と法人どっちで取った方がいい?

酒類販売業免許は、個人でも法人でも取得可能ですが、どちらで取得すべきかは事業の目的や規模、今後の事業計画によって異なります。

小規模にスタートしたい、副業としてネット販売を始めたいといったケースでは、要件やコストのハードルが低い「個人」での取得が向いています。

一方で、事業規模の拡大や融資、取引先との信頼関係を重視するなら、最初から「法人」で免許を取得する方が有利になることが多いです。

特に、法人は社会的な信用力が高く、大手メーカーや卸業者とも契約しやすいほか、節税の面でも柔軟性があるため、一定以上の売上を見込む場合には法人での取得が向いています。

そのため、短期的に少ない負担で始めたいなら個人、長期的に事業拡大を目指すなら法人といったように、自分の事業計画に合わせて選ぶようにしましょう。

個人か法人の取得で迷ったら行政書士に相談

個人と法人のどちらで取得するのが自分に合っているのか分からない…

と悩む方は少なくありません。

そんな時は、酒類販売業免許に詳しい行政書士への相談するのがおすすめです。

行政書士であれば、個人と法人それぞれのメリット・デメリットを踏まえて最適な方法を提案してくれるほか、複雑な書類作成や税務署とのやり取りまでサポートしてくれるので、安心して申請を進めることができます。

また、「酒類許可ナビ代行」では、個人と法人のどちらで申請すべきかについて、専門の行政書士による無料相談を実施していますので、ぜひ活用してみてください。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶酒類許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 個人でも酒類販売免許の取得は可能

- 個人と法人で酒類販売業免許の取得難易度は変わらない

- 個人と法人で必要書類や要件は一部異なる

- 個人で取得にはメリットもデメリットもある

- 低コスト+小規模で酒類販売業を始めるなら個人がおすすめ

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所