使用承諾書はどんな場合に必要なの?

使用承諾書はどうやって作成すればいい?

使用承諾書は、賃貸契約書や登記事項証明書だけでは販売場の使用権限を証明できないケースで求められる書類です。

しかし、そもそも初心者の方が使用権限を証明できるかどうかの判断をするのは難しいです。

そのため、使用承諾書の必要かどうかの判断が不安な方は、どうしゃって使用承諾書を作成すればいいか心配な方は「酒類許可ナビ代行」の活用がおすすめです。

酒類許可ナビ代行では、酒類専門の行政書士が使用承諾書だけではなく、申請に必要な書類を全て代行してくれるので、面倒な作業は全て丸投げできます。

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

ただ、この記事を読んでいる方の中には、専門家に頼らず自分で1から調べて申請したいという方もいるかもしれません。

そこで、この記事では、酒類販売免許の申請に必要な使用承諾書について、必要なケースや書き方を詳しく解説します。

また、記事の後半では申請に使える使用承諾書の無料テンプレートを配布しているので、欲しい方は是非ダウンロードして活用してください。

この記事を書いた人

酒類販売免許の使用承諾書とは?

酒類販売免許を申請する際、販売場の使用権限を証明する書類として「使用承諾書」の提出を求められる場合があります。

使用承諾書とは、建物や土地の所有者(または管理者)が、申請者に対してその物件を酒類販売の目的で使用することを承諾する書面のことです。

簡単にいうと、不動産の所有者が「この場所で酒類販売をしても大丈夫ですよ」という承諾していることを証明する書類のことです。

なぜ使用承諾書が必要なのか?

通常、販売場の使用権限を証明するには、不動産の登記事項証明書と賃貸契約書を提出することで確認できるケースがほとんどです。

しかし、不動産の登記事項証明書と賃貸契約書を提出だけでは情報が不十分なケースもあり、その不足している情報を補完するために使用承諾書の提出が求められます。

例えば、登記事項証明書に不動産の所有者として「Aさん」が記載されており、あなたがAさんと直接賃貸契約を結んでいる場合、不動産の登記事項証明書と賃貸契約書を提出するだけで、あなたに適切な使用権限があることが証明できます。

一方、登記事項証明書に所有者として「Aさん」が記載されているにもかかわらず、あなたが契約を結んだのが不動産管理会社「B社」だった場合、登記事項証明書と賃貸契約書だけでは使用権限を証明できません。

なぜなら、契約相手であるB社が本当にAさんから不動産を貸す権限を持っているのかが分からないためです。

このような場合に、不動産の所有者であるAさんから使用承諾書をもらうことで、あなたに使用権限があることを証明するわけです。

酒類販売免許で使用承諾書が必要なケース

酒類販売免許を申請する際に、必ず使用承諾書が必要となるわけではありません。

使用承諾書が必要となるのは、不動産の登記事項証明書と賃貸契約書だけでは酒類販売場として適切な使用権限があると判断できない場合です。

具体的には、以下のような場合に使用承諾書が必要となります。

- 賃貸契約書の貸主と不動産所有者が異なる場合

- 土地と建物の所有者が異なる場合

- 賃貸借契約の「使用目的」や「使用用途」違反になる場合

- 親族所有の物件を販売場とする場合

- 自己所有のマンションを販売場とする場合

- 法人代表者の個人所有である場合

賃貸契約書の貸主と不動産所有者が異なる場合

賃貸契約書に記載された貸主と、不動産の登記事項証明書に記載された所有者が異なる場合、賃貸契約書と登記事項証明書だけでは申請者が販売場を使用できる権限があるかを確認できません。

例えば、不動産の所有者がAさんで、申請者がB社(不動産管理会社)と契約している場合、B社が不動産を貸す権限を持っているのかが確認できる書類が必要となります。

そして、このような場合、国税庁の「一般酒類小売業免許申請の手引」によると、本来はAさんとB社の契約書のコピーを税務署に提出しなければなりません。(P40)

しかし、AさんとB社の契約書はかなり秘匿性が高い書類であり、第三者である借主が契約書のコピーをもらえるケースは極めて低いです。

そのため、その代わりの書類として、Aさんから使用承諾を直接もらうことで、税務署に対して適切な使用権限があることを証明します。

使用承諾書をもらう相手

- 不動産の所有者

土地と建物の所有者が異なる場合

建物の所有者と土地の所有者が別々である場合、建物の使用許可を得ていても、土地の使用権限が確認できません。

例えば、建物の所有者はAさんで、土地の所有者はBさんだったとします。

そして、あなたはAさんと賃貸契約書を結んだ場合、一見すると適切な使用権限があるように見えます。

しかし、AさんとBさんの間で土地の使用について揉めている可能性も0ではありません。

そのため、土地と建物の所有者が異なる場合には、両方の所有者が販売場の使用を承諾していることが分かるように、賃貸契約書と使用承諾書を準備する必要があります。

因みに、土地と建物の所有者が別々の場合だけではなく、土地や建物が相続などで複数で所有している場合には、そのすべての所有者からの承諾が必要となります。

なぜなら、複数で不動産を所有している場合、契約期間や持ち分によっては共有者全員の同意が必要だからです。(民法第251条1、民法第252条4項)

よって、所有者が複数いる場合には、その全ての人から使用承諾をもらう必要があります。

使用承諾書をもらう相手

- 土地の所有者

- 土地・建物を複数で所有している場合には全ての所有者

賃貸借契約の「使用目的」や「使用用途」違反になる場合

賃貸契約書に「居住専用」や「事務所専用」といった使用制限がある場合、そのままでは酒類販売業の営業所としての利用が認められません。

なぜなら、酒類販売場として使用することで、契約違反に該当してしまうからです。

また、「〇〇業に限る」と業種が限定されている場合も、酒類販売が認められない可能性があります。

ただし、このような場合でも、貸主(不動産の所有者や管理会社)から「酒類販売目的での使用を許可する」という旨の使用承諾書を取得することで、契約書の制限を解除することが可能となります。

使用承諾書をもらう相手

- 賃貸契約書の貸主

親族所有の物件を販売場とする場合

申請者が親や兄弟などの親族が所有する物件を販売場とする場合、賃貸契約が交わされていないことが一般的です。

このようなケースでは、賃貸契約書が存在しないため、親族がその物件を酒類販売業の営業所として使用することを認めていることを示す使用承諾書が求められます。

口頭の承諾では認められず、必ず書面として正式に承諾を得る必要があります。

使用承諾書をもらう相手

- 不動産を所有する親族

自己所有のマンションを販売場とする場合

自己所有のマンションで酒類販売免許を取得する場合、マンションの管理規約によっては商業利用が制限されていることがあります。

たとえ所有者本人であっても、管理規約で「居住専用」と定められている場合、そのままでは酒類販売免許を取得できません。

この場合、管理組合や管理会社からの使用承諾書を取得し、商業利用が可能であることを証明する必要があります。

使用承諾書をもらう相手

- マンションの管理会社又は管理組合

法人代表者の個人所有である場合

法人が酒類販売免許を申請する際に、販売場として使用する物件が代表取締役個人の所有物件である場合、個人所有の物件を法人が使用する権限を証明する必要があります。

これは、法人と代表取締役(個人)は法律上別の存在とみなされるため、法人が代表者個人の所有物件を自由に使えるわけではないからです。

この場合、法人と代表者個人の間で正式な賃貸借契約を結ぶのが理想的ですが、契約を結んでいない場合でも、代表者個人が法人に対して使用を認める「使用承諾書」を作成し、提出すれば問題ありません。

使用承諾書をもらう相手

- 不動産の所有者でる個人

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

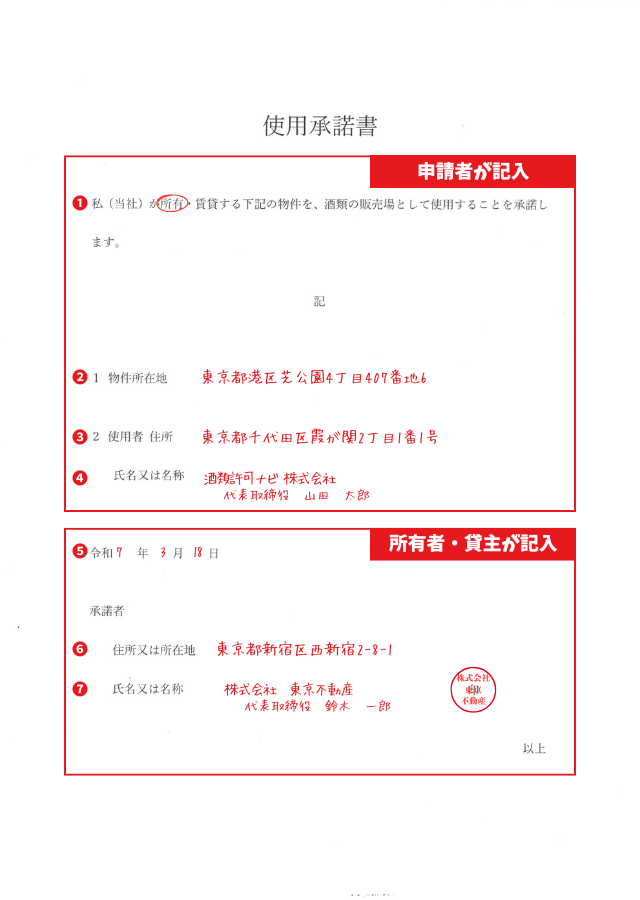

酒類販売免許の使用承諾書の書き方と記載例

以下は、酒類販売免許で提出する使用承諾書の記入例です。

使用承諾書の書類は申請者側で準備し、申請者の記入欄をあらかじめ記入して、承諾書に署名・押印してもらうだけで済むようにする準備しておきましょう。

酒類販売業免許の販売場は、基本的には住所ではなく地番で表記するのが一般的です。

そのため、②の販売場の物件所在地についてはできるだけ、住所ではなく不動産登記簿に記載されている地番を記載するようにしましょう。

不動産登記簿の取得方法や地番について知りたい方は酒類販売免許の不動産登記事項証明の取り方を確認してください。

使用承諾書に必要な記載内容とDLリンク

使用承諾書には決まった書式はありません。

ただ、以下の内容については必ず使用承諾書に記載するようにしましょう。

- 使用目的

- 所有者又は貸主が酒類販売免許の使用を承諾している旨

- 物件の所在地

- 使用者の住所及び名前

- 承諾日

- 承諾書の住所及び名前

使用承諾書の記入をお願いする際のポイント

使用承諾書を取得する際は、単に依頼するだけではなく、スムーズに承諾してもらうための準備が重要です。

特に、物件の所有者や管理会社によっては、酒類販売業の営業に対して懸念を持つ場合もあるため、事前にしっかりと説明し、了承を得ることが大切です。

ここでは、使用承諾書の記入をお願いする際のポイントを解説します。

依頼の前に必要な情報を整理する

使用承諾書を依頼する際は、必要な情報をあらかじめ整理しておくことで、スムーズに話を進めることができます。

特に以下の点を確認しておきましょう。

事前に上記の情報を整理し、「どんな用途で使うのか」、「承諾を得ることによるリスクはないか」を簡潔に伝えられるようにしておくことが重要です。

依頼時は丁寧な説明を心がける

物件の所有者や管理会社に使用承諾書を依頼する際は、相手の立場を考慮し、できるだけ丁寧にお願いすることが大切です。

特に以下の点を明確に伝えると、承諾を得やすくなります。

「何のために必要なのか」「貸主にとってリスクがないこと」を分かりやすく説明し、不安を解消することがポイントです。

フォーマットを用意し、記入の負担を減らす

物件の所有者や管理会社に記入をお願いする場合、白紙の状態で依頼すると、書き方が分からず手間に感じられ、承諾を渋られることがあります。

そのため、あらかじめフォーマットを用意し、所有者の負担を減らす工夫をすることが大切です。

このように、できるだけ所有者側の手間を省くことで、スムーズに承諾を得やすくなります。

使用承諾書がもらえなかった場合の対策

使用承諾書の記入をお願いしても断られてしまうケースも少なくありません。

しかし、すぐに諦める必要はありません。

貸主の不安を取り除く、税務署に相談する、代替案を検討するなど、状況に応じた対策をとることで承諾書を書いてもらえる場合もあります。

ここでは、使用承諾書を断られた場合の取るべき具体的な対策を紹介します。

貸主が不安に思う点を解消して説得する

貸主が使用承諾書の発行を渋る理由の多くは、「酒類販売業に対する漠然とした不安」にあります。

そのため、まずは貸主が不安に思っている点を確認し、具体的に説明することで理解を得られる可能性があります。

販売場管轄の税務署に相談する

貸主が承諾書を出してくれない場合、販売場を管轄する税務署に相談するのも有効な手段です。

具体的には、税務署で以下のようなことを確認してみてください。

別の場所で免許の取得を検討する

どうしても貸主から使用承諾書をもらえない場合、別の物件を探すという選択肢も視野に入れる必要があります。

特に、以下のようなケースでは、別の販売場を確保するほうがスムーズに進むことがあります。

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 賃貸契約書と登記事項証明書で使用権限を証明できない場合に使用承諾書が必要

- 使用承諾書は状況によってもらう人が異なる

- 所有者や貸主の負担をできるだけ軽減する

- 承諾書をもらえなかった場合には税務署や行政書士に相談する

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所