酒類販売業免許通知書って何?

酒類販売業免許通知書は紛失したら再発行できる?

といった疑問を持っている方も多いと思います。

そこでこの記事では、酒類販売業免許通知書とはどのような書類なのかや、通知書に書かれている番号や条件の見方、通知書を紛失した際に再発行が可能なのかについて解説します。

\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/

▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。

この記事を書いた人

酒類販売業免許の通知書とは?

酒類販売業免許の「通知書」とは、免許の申請が認められたことを国税庁(税務署)が正式に通知するための書類です。

一般的には「免許証」と同じように扱われますが、厳密には免許を交付したことを知らせる文書であり、ここに記載された内容をもとに酒類販売を開始できます。

通知書には、申請者の氏名や住所、免許の種類、販売可能な酒類の区分、営業所の所在地など、営業を行う上で欠かせない情報が記載されています。

この通知書を受け取ることで、ようやく酒類の仕入れや販売が可能となるので、通知書がない状態で販売を始めると「無許可営業」と判断され、罰則の対象になる可能性があるので注意が必要です。

また、通知書は営業をする上で、取引先や仕入先から提示を求められることもあるため、販売場で大切に保管するようにしましょう。

酒類販売業免許の通知書取得の流れと目安期間

酒類販売業免許の通知書を受け取るまでには、申請から審査、そして免許交付という一定の流れがあります。

まず、営業所の所在地を管轄する税務署に対して、必要書類を揃えて申請を行います。

提出後は、税務署による書類審査が行われ、欠格事由に該当しないか、事務所の要件を満たしているかなどが確認されます。

そのうえで審査に通れば免許が付与され、その証明として通知書が発行されます。

酒類販売業免許を取得するまでの期間は、申請から通知書が届くまで約3か月程度かかるのが一般的です。

ただし、書類の不備や修正対応、繁忙期などによってはさらに時間が掛かることもあるので、営業開始までに時間的余裕がない方は専門家に代行依頼することをおすすめします。

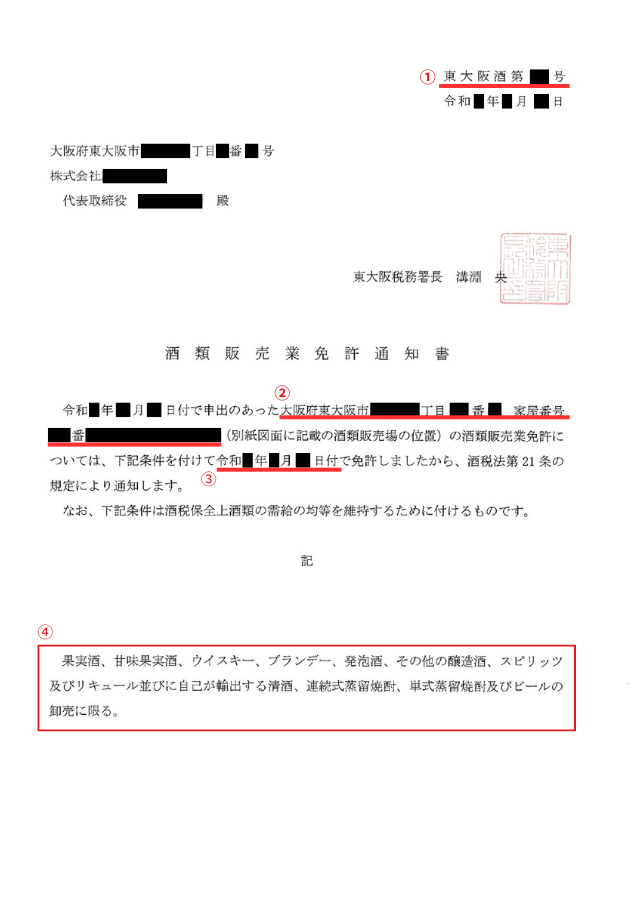

通知書の番号や販売条件はどこ書いてる?

酒類販売業免許の通知書には、営業を行う上で欠かせない情報が色々と記載されています。

ここでは実際に通知書に記載されている情報の見方について解説します。

酒類販売業免許通知書1枚目の見方

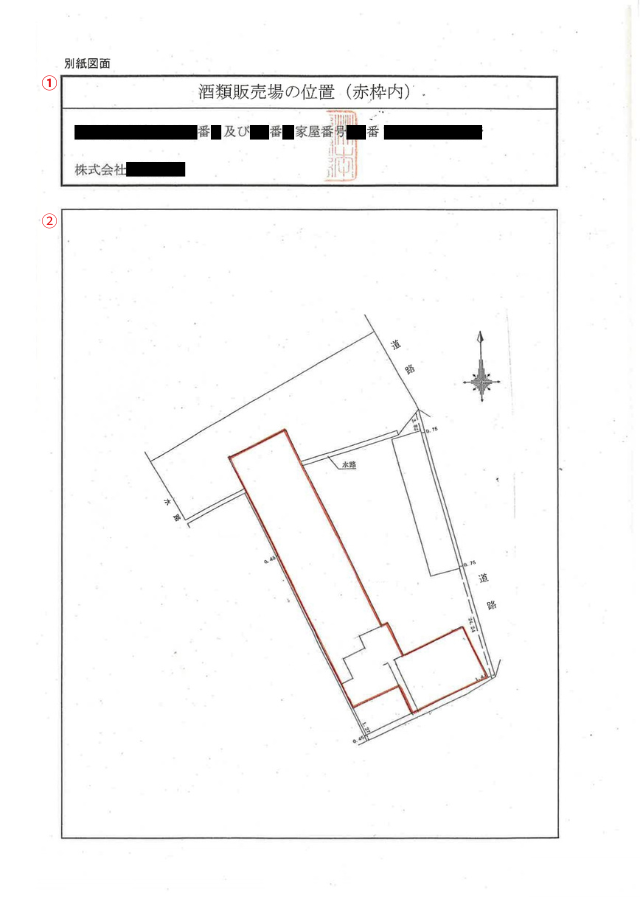

酒類販売業免許通知書2枚目の見方

\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/

▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。

通知書を紛失した場合は再発行できる?

酒類販売業免許の通知書を失くしてしまった場合、「再発行してもらえるのでは?」と思う方もいるかもしれません。

ですが、実際には通知書そのものを再発行してもらうことはできません。

免許の交付は一度きりの行政手続きであり、通知書はその証明書のような位置づけだからです。

では、紛失してしまったときに免許を持っていることをどうやって証明すればいいのでしょうか。

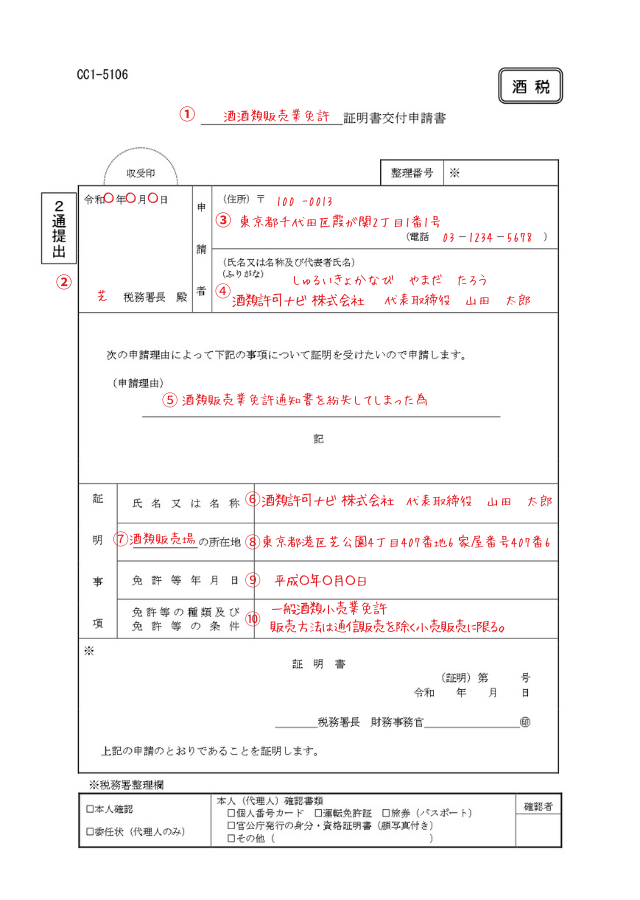

その場合には、管轄の税務署に「証明書交付申請書」を提出すれば、酒類販売業者であることを証明する公的な書面を発行してもらえます。

そのため、取引先や金融機関などから免許の提示を求められたけど通知書を紛失してしまった場合には、所轄の税務署で証明書交付申請を行い、発行された証明書を提示することで対応することができます。

証明書交付申請書の書き方

書式は「証明書交付申請書」からダウンロードが可能です。

ちなみに、上記で証明書交付申請書の書き方を解説しましたが、通知書を紛失して手元にない状態だと、記載が難しい箇所も多いです。

そのため、管轄の税務署に相談しながら作成することをおすすめします。

酒類販売業免許の通知書に関するよくある質問

以下では、酒類販売業免許の通知書についてよくある質問をご紹介します。

通知書の受領は代理人でも受け取れる?

原則として、酒類販売業免許の通知書は申請者本人が受け取りに行くことが原則です。なぜなら、受け取りの際に酒類販売を行うにあたっての注意事項などの説明があるからです。

通知書を受け取る前からでもお酒の販売はできる?

酒類販売免許の通知書を受け取る前からお酒を販売はできません。通常、酒類販売免許の許可がおりる場合、税務署から「審査が終わったので通知書の交付日の調整をしたい」と連絡があります。ただし、この段階ではまだ免許の効力は発生しておらず、許可の連絡があったからと言ってお酒を販売してはいけません。あくまでも、酒類販売業免許の効力が発生するのは免許の交付後となるので、必ず通知書を受け取ってからお酒の販売を開始するようにしてください。

通知書は見える所に掲示しないといけない?

酒類販売業免許の通知書は見える位置に掲示する必要はありません。

通知書の番号はHPや通販サイトに表示しないといけない?

通知書に記載されている番号はHPや通販サイトに表示する必要はありません。ただし、未成年者の飲酒防止に関する表示基準や酒類販売管理者標識の記載は必要です。

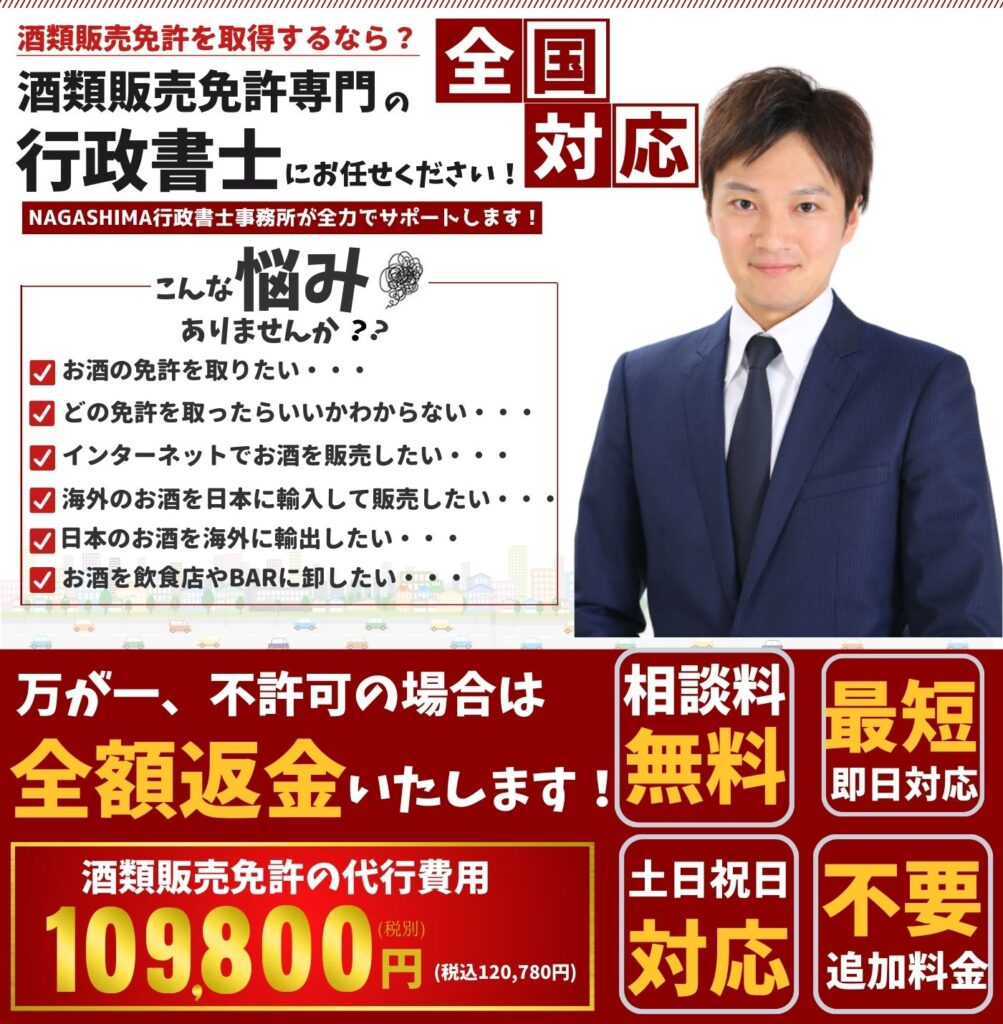

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 酒類販売業免許通知書とは免許が認められた通知書類のこと

- 酒類販売業免許に通知番号はないが文書番号はある

- 酒類販売業免許を紛失しても再発行はできない

- 酒類販売業免許を紛失したら証明書交付申請をする

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所