ワインを売ってみたいけれど、どんな免許が必要なのか分からない…

そもそもお酒の販売免許って誰でも取れるものなの?

そんな悩みや疑問を持っていませんか?

実は、ワインを販売すると言っても、販売方法や取引相手、販売するワインの種類によって必要な免許は異なります。

しかも、取得する免許によって、取得するための要件もことなるので、自分でどの免許が必要かや、どんな要件を満たさなければいけないかを判断するのとても難しいです。

そのため、当サイト(酒類許可ナビ)では、あなたに必要な免許や、免許を取得できるかについて無料で診断致します。

もし、これから酒類販売免許を取得して、ワインを販売したいと考えている方は、ぜひ、ご活用ください。

\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

ただ、この記事を読んでいる方の中には、そのそもワインを販売するための免許にはどのような免許があるのか、基本的には知識を身につけたいという方もいるかと思います。

そこで、この記事ではワインの販売に必要な酒類販売免許の種類や取得要件、販売方法ごとの違いなどを、初心者の方にもわかりやすく解説しています。

この記事を書いた人

ワインの販売には酒類販売免許が必要

ワインを販売するには、「酒類販売業免許」が必要になります。

たとえ小規模な販売であっても、お酒を販売する行為は法律上「酒類販売」とみなされるため、無許可での販売は酒税法違反に該当してしまいます。

これは個人事業主であっても法人であっても同じです。

「ワインを仕入れて売るだけ」と軽く考えてしまう方もいますが、酒類の取り扱いには細かなルールや条件が定められており、販売方法や取り扱う場所によっても必要な免許がことなります。

そのため、これからワイン販売を始めたいと考えている方は、まず「自分の予定している販売スタイルが、どの免許に該当するのか」を確認し、適切な手続きを進めることが大切です。

酒類販売業免許の種類

酒類販売業免許には、いくつかの種類があり、どの免許を取得すべきかは「誰に」「どのように」販売するのかによって変わってきます。

たとえば、店舗で消費者に対してワインを販売する場合は「一般酒類小売業免許」が必要です。

一方、ネットショップや通信販売で全国に向けて販売する場合には「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要があります。

このように、販売方法や対象によって必要な免許が異なるため、自分の事業形態に合った免許を選ぶことが重要です。

酒類販売免許の種類について詳しくは「酒類販売免許の種類や特徴をわかりやすく解説!どの免許を取るべき?」をご確認ください。

免許が不要なケースとその注意点

すべてのワインの取扱いに免許が必要というわけではありません。

ケースによっては、酒類販売業免許が不要となる場合もあり、代表的なのが飲食店などでの「店内提供」です。

たとえば、レストランやバーで料理と一緒にワインを提供する場合は、酒類を販売しているわけではなく「提供」している扱いになるため、酒類販売免許は不要です。

ただし、飲食店営業許可など、別の許可は必要になります。

一方で、誤解しやすいのが「持ち帰り用としてワインを販売するケース」や「配達アプリを通じて販売するケース」です。

これらは明確に「販売」とみなされるため、たとえ飲食店であっても酒類小売業免許が必要になります。

たとえば、「テイクアウトのついでにワインを一本販売する」「ウーバーイーツでワイン付きのセットを届ける」といった場合、無許可で行えば法律違反となるおそれがあります。

このように、「提供」と「販売」は法律上で異なる扱いを受けるため、境界線を正しく理解することが大切です。

不安な場合は、事前に税務署や行政書士などに確認することをおすすめします。

\専門家が5分で必要な免許と取得可能性を診断/

▶酒類商許可ナビ代行のサポート詳細ページに遷移します。

ワインの販売方法別の必要な免許

ワインの販売とひとことで言っても、その方法はさまざまです。

実店舗での販売、ネットショップでの通信販売、業者向けの卸売り、さらには輸出入を伴う取引など、販売スタイルによって必要な免許は異なります。

冒頭でも酒類販売業免許の種類について少し解説しましたが、実際にどの免許が必要になるかは、具体的な販売方法によって変わってきます。

たとえば、同じワイン販売でも「消費者に直接販売する」のか「酒類販売業者に卸す」のかでは、取得しなければならない免許が違います。

ここでは、主な販売方法ごとに、どのような免許が必要になるのかを詳しく解説していきます。

これからワイン販売を始めたい方や、販売チャネルを広げたいと考えている方は、自分の事業に該当するケースを確認してみてください。

実店舗でワインを販売する場合

店頭でワインを販売するには、「一般酒類小売業免許」の取得が必要です。

これは、来店したお客様に対して、店頭で直接ワインを販売する際に必要な免許です。

たとえば、ワインショップや食品店の一角でボトルワインを販売する場合が該当します。

また、飲食店を経営している方が、料理と一緒にワインを提供するのではなく、持ち帰り用としてボトルを販売するような場合にも、この小売業免許が必要です。

さらに、最近増えているウーバーイーツなどのデリバリーサービスを通じてワインを販売するケースでも、実際にはお客様に「販売」している扱いになるため、やはり小売業免許が必要になります。

店頭販売や配達を含め、「ボトルで販売する」場合はすべて免許が必要になると考えておくと安心です。

ネット通販でワインを販売する場合

インターネットを通じてワインを販売する場合には、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。

これは、ネットショップやSNS経由、カタログ等で注文を受けて、商品を配送する形式の販売で必要となる免許です。

実店舗での対面販売とは異なり、顧客が直接店舗に訪れることなく、Webサイトやアプリなどを通じて注文・決済を行う形態では、たとえ事業者側に実店舗があっても「通信販売」として扱われます。

たとえば、自社ECサイトや楽天、Amazonといったオンラインモールでワインを販売する場合はもちろん、電話やFAXで都道府県をまたいで注文を受けて配送する場合も、この通信販売免許が必要です。

注意したいのは、この免許だけでは店頭販売はできないという点です。通信販売酒類小売業免許は、あくまで「非対面かつ配送前提の販売」に限定されており、実店舗でワインを直接販売したい場合には、別途「一般酒類小売業免許」も取得する必要があります。

さらに、国産ワインに関しては取扱いに制限があります。

具体的には、課税移出数量が3,000キロリットル未満の酒造メーカーが作るワインのみ販売可能となっています。

詳しくは、「通信販売酒類小売業免許とは?|難易度や条件~取り方や費用まで解説」の記事をご確認ください。

輸入して酒類販売業者にワインを販売する場合

海外からワインを輸入し、それを国内の酒類販売業者に卸売りする場合には、「輸入酒類卸売業免許」が必要です。

この免許は、一般消費者ではなく、酒販店や他の卸売業者など、酒類小売業免許や酒類卸売業免許を持っている事業者に対して販売する際に必要な免許です。

注意すべき点として、この免許では「自分が直接輸入したお酒のみ」を販売することが可能であり、他社が輸入した酒類を仕入れて販売することはできません。

つまり、輸入業者として自ら酒類を輸入し、その商品のみを卸売することに限定されます。

また、販売先として想定されがちな飲食店についても注意が必要です。

飲食店は料理とともにワインを提供することはできますが、多くの場合、酒類の「販売」に関する免許は持っていません。

そのため、飲食店は酒類販売免許の取り扱い上は一般消費者と同じ扱いとなるので、飲食店にボトルを販売したい場合には、別途「一般酒類小売業免許」か「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。

詳しくは「輸入酒類卸売業免許とは?|難易度や条件~取り方や費用まで解説」をご確認ください。

輸出して酒類販売業者にワインを販売する場合

日本国内で仕入れたワインを、海外の酒類販売業者に輸出する場合には、「輸出酒類卸売業免許」が必要です。

また、近年増えている「越境EC(海外向けの通販サイト)」を利用して、海外の個人や事業者にワインを販売するケースもあります。

この場合、日本国内の消費者に対する販売ではないため、通常の「通信販売酒類小売業免許」ではなく、「輸出酒類卸売業免許」が適用されるのが一般的です。

ただし、ここで注意点としては販売相手があくまで「国外の消費者や事業者」に限定されていることです。

日本国内の人がその通販サイトを利用してワインを購入できるような仕組みになっている場合は、国内向けの販売と見なされるおそれがあります。

そのため、越境ECを活用する際は、国内の利用者が購入できない環境をきちんと整えることが必要です。

たとえば、配送先住所の制限や、日本語対応をしないなど、明確に国外専用であることを示す対策が求められます。

また、管轄の税務署によっては、念のためとして通信販売酒類小売業免許も併せて取得するよう指導されるケースもあります。

実務上の運用や判断には地域差があるため、申請前には必ず所轄の税務署へ相談し、免許の取得方針を確認することをおすすめします。

詳しくは「輸出酒類卸売業免許とは?|難易度や条件~取り方や費用まで解説」の記事をご確認ください。

自社ブランドのワインを酒類販売業者に販売する場合

自社で企画・開発したワイン、いわゆる「自社ブランドのワイン」を他の酒類販売業者に卸売りする場合には、自己商標酒類卸売業免許が必要です。

一方で、自社ブランドのワインを一般消費者や飲食店などに販売する場合には、一般酒類小売業免許や通信販売酒類小売業免許が必要となります。

なぜなら、自己商標卸売業免許は、あくまでも酒類販売業者に対して、自社のお酒を卸売するための免許だからです。

また、OEMで製造している場合は、「製造者表示」や「ラベルの記載内容」に関しても、酒類の表示ルールに従う必要があるため注意が必要です。

詳しくは、「自己商標酒類卸売業免許とは?|難易度や条件~取り方や費用まで解説」の記事をご確認ください。

ワイン販売免許の取得要件は4つ

ワインを販売するために必要な「酒類販売業免許」は、申請すれば誰でもすぐに取得できるというわけではありません。

実際には、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

- 人的要件(免許を取れる人の条件)

- 場所的要件(お酒を売る場所の条件)

- 経営基礎要件(安定した経営ができるか)

- 需給調整要件(市場のバランスを崩さないか)

人的要件(免許を取れる人の条件)

まずは「人的要件」です。

これは、申請者が信頼できる人物かどうかを判断するための基準です。

具体的には、過去に酒税法違反や無許可販売の履歴がないか、税金を滞納していないかなどがチェックされます。

申請者本人だけでなく、法人で申請する場合は代表者や役員も対象です。

普段から法令を守り、適切に納税している方であれば、特別に難しい要件ではありません。

場所的要件(お酒を売る場所の条件)

次に「場所的要件」です。

これは、実際にワインを販売する営業所や倉庫などの場所が、免許を与えるにふさわしい環境かどうかを判断するものです。

たとえば、以下のような場所では、例外を除いて基本的には免許の取得が認められません。

免許が取得できない場所

- 他の酒類販売店や飲食店と同じ場所

- 他の店舗と明確に区切られていない場所

経営基礎要件(安定した経営ができるか)

「経営基礎要件」とは、その事業者が継続的にワイン販売を行っていける体力があるかどうかを判断する要件です。

たとえば法人であれば、過去の決算書で赤字が続いていないか、債務超過の状態でないかが見られます。個人事業主の場合でも、自己資金の有無や、資金調達の計画が問われることがあります。

ワインは仕入れや在庫管理に一定のコストがかかるため、無理のない事業計画があるかどうかが重要な判断材料になります。

需給調整要件(市場のバランスを崩さないか)

最後に「需給調整要件」です。

これは、地域の販売バランスや既存業者との競合状況を考慮し、販売業者が過度に増えすぎないようにするための基準です。

特に「全酒類卸売業免許」や「通信販売酒類小売業免許」など、幅広いお酒の品目を取り扱う免許の場合は、この要件が厳しく審査される傾向にあります。

ただし、ワインのように特定の種類に限定された販売や、輸出・業者向けの販売に特化した事業であれば、特に難しいくありません。

一方で、国産のワインをネット通販で販売する場合には、課税移出数量が3,000キロリットル未満の酒造メーカーが作るワインかどうかが審査されます。

ワイン販売免許の申請に必要な書類

ワインの販売免許を申請するには、いくつかの書類を準備する必要があります。どの免許を取得するかによって必要書類は多少異なりますが、基本となる書類は共通している部分が多くあります。

ここでは、はじめて申請する方に向けて、すべての免許に共通する基本書類と、免許の種類によって異なる特有の書類の2つに分けて、わかりやすく解説します。

全ての免許に共通する書類

| 書類名 | 法人で申請 | 個人で申請 |

|---|---|---|

| 申請書 | 〇 | 〇 |

| 免許要件誓約書 | 〇 | 〇 |

| 履歴書 | 〇 | 〇 |

| 定款の写し | 〇 | ✕ |

| 地方税の納税証明書 | 〇 | 〇 |

| 直近3事業年度分の財務諸表 | 〇 | ✕ |

| 不動産登記事項証明書 | 〇 | 〇 |

| 賃貸契約書のコピー | △ | △ |

| 不動産所有者の使用承諾書 | △ | △ |

賃貸物件で営業する場合には、賃貸契約書のコピーと不動産所有者の使用承諾書も必要になる場合がありますので、早めに準備しておくと安心です。

取得する免許特有の必要書類

| 免許の種類 | 必要書類 |

|---|---|

| 通信販売酒類小売業免許 | ネット通販関連の書類、課税移出数量証明書 |

| 輸出卸売業免許 | 取引承諾書、取引承諾書の和訳 |

| 輸入酒類卸売業免許 | 取引承諾書、取引承諾書の和訳 |

| 自己商標酒類卸売業免許 | 商品の企画書、製造委託契約書、商標登録証、ラベル案 |

これらの免許では上記のような書類が共通する書類とは別に求められます。

そして、書類の不備は審査の遅延や申請却下の原因になることもあるため、申請前に管轄の税務署へ相談するか、行政書士などの専門家に確認してもらうのがおすすめです。

必要書類について詳しくは「酒類販売業免許の必要書類を完全解説|一般・通販販売・卸売に対応」で解説しているので、あわせてご覧ください。

ワイン販売免許の取得までの流れ

ワイン販売を始めるには必ず酒類販売免許を取得しなければなりません。

ここでは、免許取得までの基本的な流れを、これから申請を検討している方にもわかりやすく解説します。

申請書を税務署に提出してから許可が下りるまでには、スムーズに進んだとしても通常で約2か月ほどかかるのが一般的です。

そのため、できるだけ早く販売を始めたい場合は、事前の準備をしっかり行い、ミスのない書類を提出することが大切なポイントになります。

ただ、酒類販売免許の申請は、書類の量も多く、専門用語も多いため、初めての方にとっては想像以上に手間がかかるものです。

もし「早く許可を取りたい」「間違いなく申請を通したい」と考えているのであれば、行政書士などの専門家に依頼するのもひとつの方法です。

専門家にお願いすることで、手続きのミスや不備を防ぎ、よりスムーズに許可取得が可能になります。

よくある質問

ワインショップをはじめうにはどんな免許が必要ですか?

店頭でワインを販売する場合には一般酒類小売業免許、ネットでもワインを販売したい場合には通信販売小売業免許が必要です。

個人でもワインを販売する免許は取れますか?

はい。個人でもワインを販売するために必要となる免許の取得は可能です。

ワインバーを開くには免許は必要ですか?

ワインバーを開店する場合、飲食業の許可は必要ですが、酒類販売免許は不要です。ただし、ワインバーで持ち帰って飲む用のワインを販売する場合には一般酒類小売業免許の取得が必要です。

レストランでワインの小売業免許を取得することは可能ですか?

レストランなどの飲食店では基本的には酒類販売免許を取得することはできません。但し、例外的に認められているケースもあるので税務署や行政書士などに相談することをおすすめします。

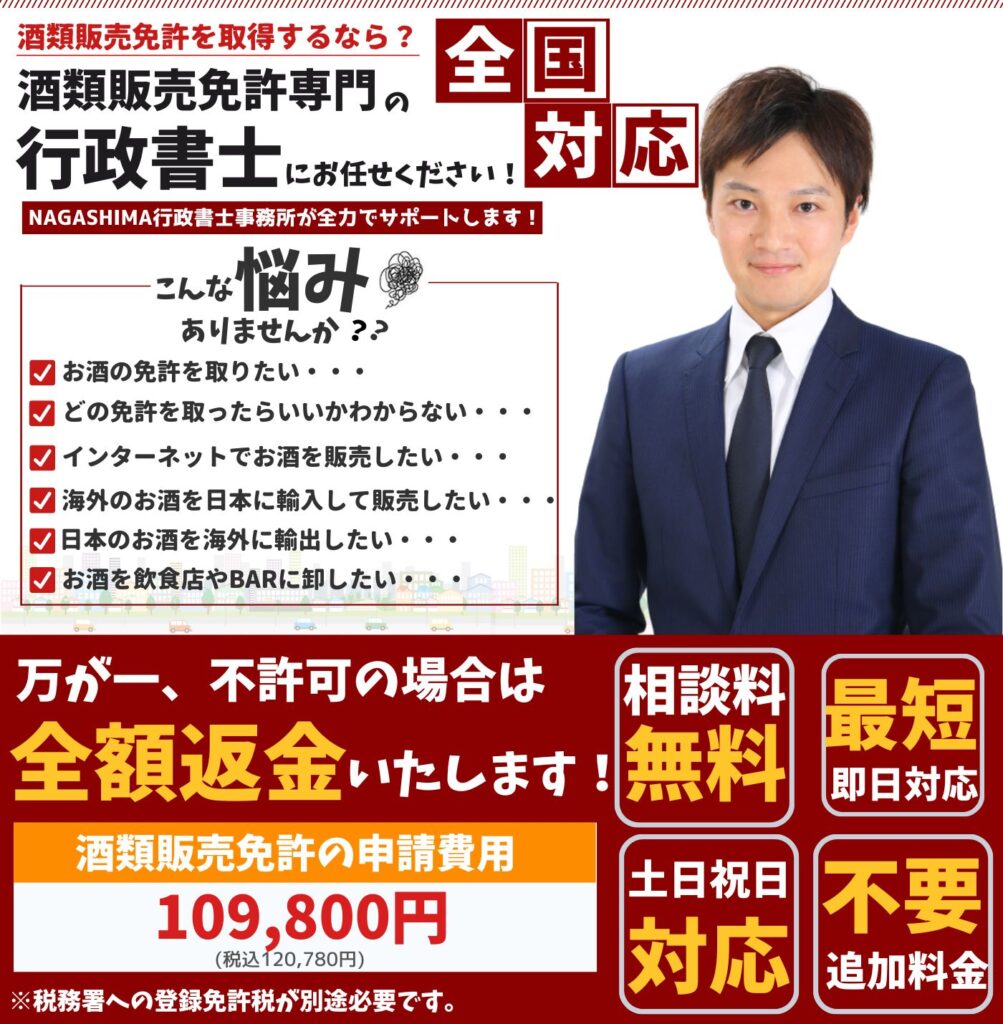

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- ワインを販売するには酒類販売免許が必要

- 必要な免許はビジネスモデルによって異なる

- 飲むワインを提供する場合には飲食業許可でOK

- 飲食店でもテイクアウトのワインを売るなら酒類販売免許が必要

- ワインの販売免許は個人でも取れる

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所