お店とは別の場所にお酒を保管することも可能ですが、その場合には「蔵置所」を設置する手続きが必要です。ただし、、、

そもそも「蔵置所」って何?

「販売場」や「蔵置場」とは何がちがうの?

お店以外にお酒を置くのにどんな手続きが必要なの?

と疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、酒類蔵置所の基本的な役割から、販売場や蔵置場との違い、設置に必要な手続きや書類の書き方まで、やさしく丁寧に解説していきます。

はじめて届出を行う方でもわかるように、具体例や注意点も交えてわかりやすくまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を書いた人

酒類の「蔵置所」とは?

酒類の「蔵置所」とは、酒類販売業者が販売場とは別に酒類を保管するために設ける場所のことです。

販売目的で仕入れた酒類を一時的に保管しておくためのスペースで、事業の拡大や複数拠点での在庫管理などを円滑に行う上で際に活用されるケースが多いです。

この「蔵置所」は、単なる倉庫ではなく、酒税法第47条第4項と酒税法施行令第54条の2第1号により設置する際には所轄税務署へ届出をしなければなりません。

「蔵置所」と「販売場」の違いは?

「蔵置所(ぞうちどころ)」と「販売場(はんばいば)」は、どちらも酒類を扱ううえで必要な場所ですが、それぞれの役割やルールにははっきりとした違いがあります。

販売場とは、お酒を実際に売るための拠点です。

酒類販売業免許を取るときには、この販売場を必ず決める必要があり、お客様とのやりとりや代金のやりとりなども行えます。

一方、蔵置所はお酒を保管するための場所です。

販売はできず、あくまで在庫を管理したり、物流をスムーズにするためのスペースとして使われます。

「蔵置所」と「蔵置場」の違いは?

「蔵置所」と「蔵置場」は名前がよく似ていますが、まったく別のものです。

蔵置所は、お酒を販売する事業者が、販売とは別にお酒を保管しておくための場所です。税務署に届出を出せば使えるようになります。

一方、蔵置場は、お酒をつくっている会社などが、税金をまだ払っていないお酒を一時的に保管するための特別な倉庫です。

こちらも使う前に、税務署に申請をして許可を受けなければいけません。

蔵置場にはいろいろな種類があり、たとえば輸出用のお酒を置いておくための場所や、製造工場を引っ越すときに一時的にお酒を保管する場所などがあります。

蔵置所で「できること」・「できないこと」

蔵置所は酒類の保管場所として認められていますが、蔵置所でできること・できないことがあります。

誤った使い方をすると無許可営業とみなされ、指導の対象になることもあります。

以下では、蔵置所でできることとできないことを具体例を出しながら分かりやすく解説します。

蔵置所でできること

蔵置所で認められているのは、保管業務に関連する行為です。たとえば以下のようなことは問題ありません。

なお、これらの業務を行う際にも、酒類の動きを正確に記録するための「酒類受払帳」の備付が義務づけられています。

蔵置どころでできないこと

一方で、蔵置所では販売や取引に関する業務は一切行うことができません。以下のような行為は禁止されています。

これらの業務を蔵置所で行うと、販売場としての無許可営業とみなされる恐れがあります。あくまで販売の実務は、届け出をした「販売場」でのみ行う必要があります。

また、蔵置所内でお酒を加工・再包装するといった行為も原則として想定されていません。

倉庫でできるのは「保管に付随するシンプルな作業」のみと考えておくと安心です。

蔵置所ってちゃんと届出しないと違法になるの?

手続きって複雑そう…自分でやって大丈夫かな…

自分で進めるのが不安な方は、酒類販売免許に詳しい行政書士に一度ご相談いただくのがおすすめです。

\今すぐ専門家に相談する/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

酒類蔵置所の設置に必要な手続き

蔵置所を設ける際には、事前に管轄の税務署へ届出を行う必要があります。

そして、届出をせずに酒類を倉庫に保管していると、酒税法違反と見なされるおそれがあり、思わぬトラブルにつながる可能性もあります。

ここでは、蔵置所を設置する際に必要な基本的な手続きの流れを、以下の3つのポイントに分けて解説します。

どのような書類が必要か?

蔵置所を設置する場合、以下の書類を提出する必要があります。

必要書類

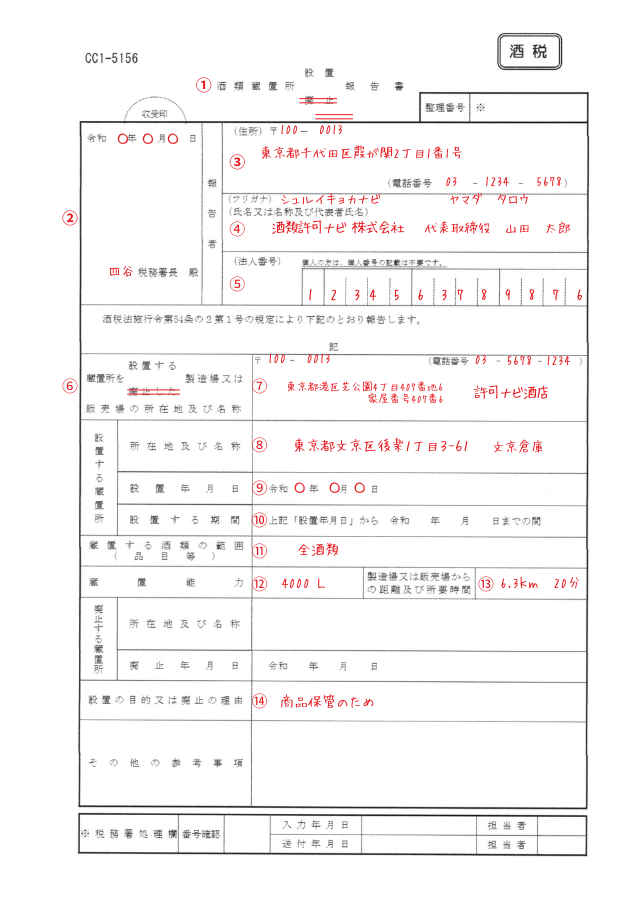

- 酒類蔵置所設置報告書

- 賃貸借契約書のコピー

- 蔵置所の図面

- 周辺地図

ちなみに、「酒類蔵置所設置報告書」以外の必要書類は管轄の税務署によって若干異なることもあるため、事前に確認するようにしましょう。

また、酒類蔵置所設置報告書の書式は国税庁|酒類蔵置所の設置・廃止の手続きのページからダウンロードが可能です。

いつ、どこに提出するのか?

酒類蔵置所設置報告書は、蔵置所を設置する直前までに提出すれば問題ありません。

この書類に関しては、新規の許可申請のような審査期間もなく、税務署に正式に受理されれば、すぐに蔵置所の使用が可能となります。

ただし、新たに酒類販売免許を申請している場合は注意が必要です。

蔵置所の設置報告書は、免許の許可が下りた後でないと提出できません。そのため、新規免許の申請と同時に蔵置所の届出を出すことはできず、免許取得後にあらためて提出する必要があります。

書類の提出先は、販売場の所在地を管轄する税務署、または蔵置所の所在地を所轄する税務署のどちらでも大丈夫です。

また、提出方法は、e-Taxソフトを使ったオンライン提出、税務署への持参、または郵送のいずれかが選べます。

オンライン提出を検討している方は、国税庁の「e-Taxソフトについて」の案内もあわせて確認しておくとスムーズです。

蔵置所設置報告書の記載例と書き方

記載例を見ても、やっぱり自分じゃ不安…

書類や添付書類の作成まで専門家に任せたい…

書類不備や手続きミスを避けるためにも、初めての方は専門家への依頼してみてはいかがでしょうか?

\今すぐ専門家に相談する/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

よくある質問

ここでは、蔵置所に関してよく寄せられる疑問について、わかりやすくお答えします。

実際に蔵置所を設置する前に不安や疑問を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

免許を取る前に倉庫契約しても大丈夫?

はい、契約すること自体は問題ありません。ただし、蔵置所の届出は酒類販売業の免許を取得してからでないと提出できません。つまり、新規の免許申請と同時に蔵置所を申請することはできず、必ず「免許取得後」に蔵置所の届出を行う必要があります。そのため、契約のタイミングや期間には注意が必要です。

販売場を持たない事業者も蔵置所が必要?

蔵置所は、あくまで販売場に付随する保管場所という扱いです。そのため、販売場を持たない事業者が単独で蔵置所を設置することは原則として認められていません。まずは販売場を設けたうえで、その補助的な役割として蔵置所を設置する形になります。

行政書士などの専門家に依頼すべき?

そこまで難しい書類ではないので、基本的には行政書士に依頼しなくても手続きは可能です。ただし、初めて手続きを行う場合や、複数の拠点が関わるようなケースでは、行政書士などの専門家に依頼するのも一つの選択肢です。書類の不備や届出のタイミングに関するミスを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。

蔵置所は複数店舗での共同利用できる?

はい、蔵置所は複数の店舗で共同利用することが可能です。ただし、在庫管理の主体によって届出方法や管理の仕方が異なります。

- 店舗ごとに在庫管理する場合

⇒各店舗が自分の在庫を管理するなら、店舗ごとに保管場所を区分けするか、酒類受払帳で店舗別に管理できるようにしておく必要があります。この場合、主に管理する店舗が蔵置所の届出を行い、他店舗は蔵置所を設置する販売場の一覧を一緒に届出します。 - 本社が一括管理する場合

⇒本社がまとめて在庫を管理するなら、本社が蔵置所の届出をすれば大丈夫です。店舗ごとの区分けや受払帳は不要で、本社の記録で管理します。

- 店舗ごとに在庫管理する場合

蔵置所が不要になった場合に手続きは必要?

はい、蔵置所の使用をやめる場合は、「酒類蔵置所廃止報告書」の提出が必要です。これを提出しないまま放置してしまうと、税務署側の記録上は蔵置所として残ってしまい、後々の申請や確認時に支障が出る可能性があります。廃止が決まったら、早めに手続きを行うようにしましょう。

AmazonのFBAからお酒を発送する場合も蔵置届が必要ですか?

はい、Amazonの倉庫にお酒を送り、そこから商品を出荷する場合には蔵置所設置報告書の届出が必要となります。

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 蔵置所は酒類を補完するための場所

- 蔵置所では販売や受け渡し・代金の授受はできない

- 蔵置所は免許を取得した後でしか設置できない

- 税務署によって求められる添付書類がことなる

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所