古物商は、営業所がある管轄の警察署に申請書を提出することで取ることができます。

ただし、古物商には要件があり、その要件を満たさずに申請した場合には不許可になります。

しかも、申請が不許可になった場合には申請手数料の19,000円は返金されません。

そのため、不許可のリスクなく古物商を取得したい方は、行政書士への依頼も検討するのがいいかと思います。

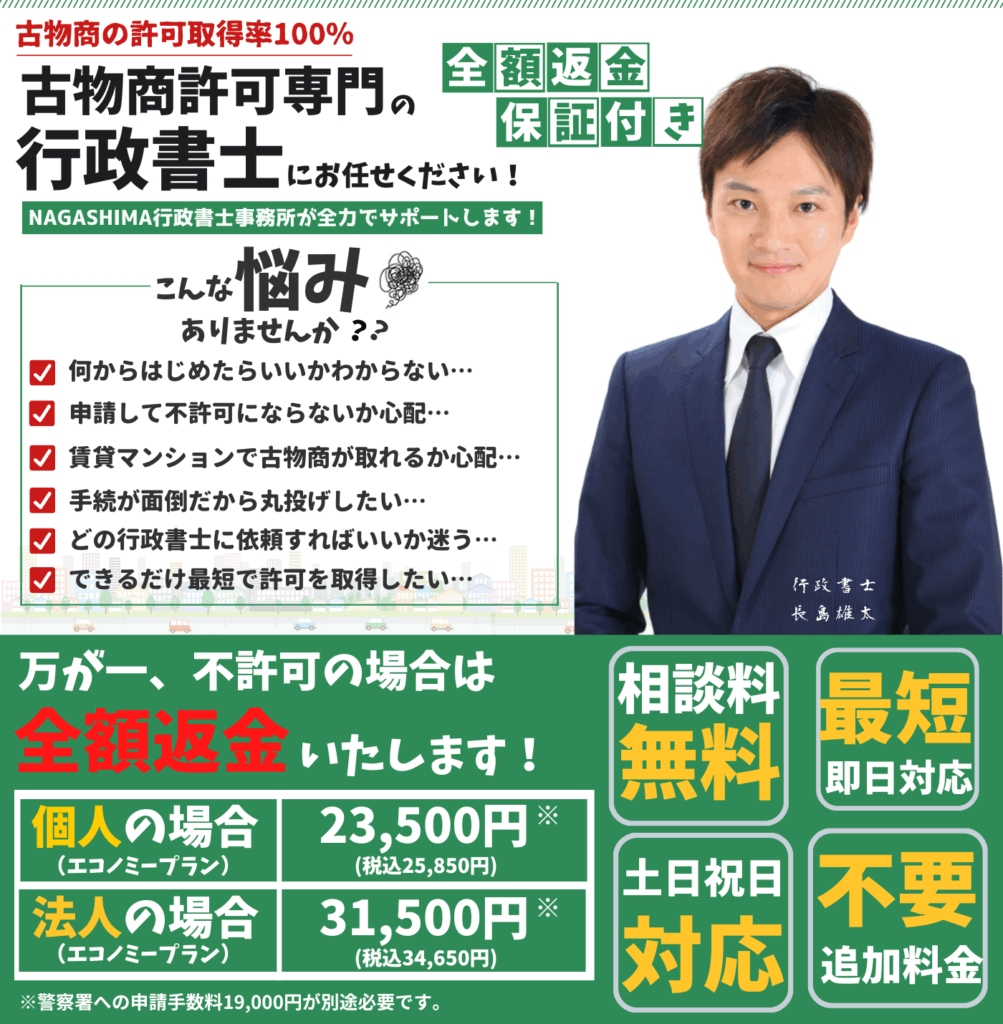

当サイトが提供する古物商許可ナビ代行では、古物商の専門家が許可取得をサポートするので古物商の取得率は100%です(過去実績)。

気になる方は、以下よりご確認ください。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

また、この記事では古物商がどこで取れるのかや、どこで書類が取得できるのか、どこで売る場合に必要なのかなどについて古物商の専門家が分かりやすく解説します。

この記事を書いた人

古物商の許可はどこで取れる?

古物商の許可は、各都道府県の公安委員会(警察署)に申請書を提出することで、取得が可能です。

古物商は、盗品などの売買の防止や、速やかな発見、被害の回復の観点から、中古品を売買する場合には管轄の警察署を通じて、公安委員会の許可を受けなければならないと法律で定められています。(古物営業法3条)

例えば、大阪市の北区で古物商を取ろうと思った場合、「大阪府公安委員会」が許可の管轄となり、管轄の警察署(曽根崎警察)に申請書を提出します。

ただし、申請者の住所と古物商の営業所の住所が異なる場合には、営業所の住所を管轄する警察署に申請書を提出しなければならない点には注意が必要です。

例えば、本社が大阪市の北区にあるけど、中古品販売の店舗は大阪府堺市にある場合、古物商の申請書は堺警察署に提出することになります。

古物商を取るには要件を満たす必要がある

古物商の許可は、管轄の警察署に申請することで取得が可能ですが、誰でも取れるわけではありません。

なぜなら、古物商を取るためには要件を満たしている必要があるからです。

具体的には、古物商を取るには以下の3つの要件を満たす必要があります。

要件について詳しくは「古物商を取るための要件は?古物商が絶対にとれない欠格事由とは!?」の記事で解説しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

古物商の申請手数料は19000円

古物商の許可は、無料で取れるわけではありません。

古物商を申請する際に、警察署に申請手数料として19,000円を支払わなければなりません。

しかも、申請が不許可になった場合には、申請手数料の19,000円は返金されません。

そのため、申請する際は、必ず先ほど紹介した「古物商の要件」を満たしているかを事前に確認するようにしましょう。

また、古物商の取得費用についてもっと詳しく知りたい場合には「古物商の申請費用は?|個人・法人別の料金や内訳をケース別に解説」の記事をご確認ください。

古物商がもらえるまでの期間は40日

古物商の許可は、申請したらすぐに許可証をもらえるわけではありません。

古物商には、標準審査期間というものが設けられており、申請書を警察署に提出してから許可がおりるまでに審査期間として40日が設定されています。

そのため、どれだけ古物商の許可を取得しようとしてもら、最短で40日程度は掛かってしまします。

しかも、この40日というのは申請してからの期間であり、申請するまでの必要書類に収集や作成などの期間を合わせると、取得までももっと長い時間が掛かってします。

古物商の取得期間や最短どれぐらいの期間で取得できるのについて詳しくは「古物商の取得にかかる期間は?最短何日で取れる?有効期間はあるの?」の記事をご確認ください。

古物商の申請書や誓約書はどこでもらえる?

古物商の申請書や誓約書は、各都道府県警のHPからダウンロードするか、申請先となる警察署でもらうことができます。

現在、古物商の申請は書面での提出が必須であり、全国の都道府県警では申請に必要な書類を事前に入手できるよう、ダウンロードまたは窓口配布のいずれかで対応しているためです。

例えば、東京都の場合であれば「警視庁HP|申請届出様式等一覧」からダウンロードするか、東京都内のどこの警察署でも書類を貰うことができます。

ただし、古物商の申請様式は各都道府県によって書式が異なるケースも多い為、必ず営業所管轄の都道府県の警察署から取得するようにしましょう。

例えば、大阪府では、申請書に記載されているバーコードを読み取って、警察署への申請手数料を支払うのですが、東京都の書式を使って申請書を作成すると、手数料を納付することができない為、大阪府の書式で作成し直す必要があります。

都道府県によっては略歴書は様式がないケースも

古物商と申請で必要となる書類のほとんどは、警察署のHPや管轄の警察署でもらうことができます。

しかし、一部の地域では古物商の申請に必要となる略歴書の書式が準備されておらず、自分で略歴書を作成する必要があります。

例えば、神奈川県や千葉県、奈良県や愛媛県などでは略歴書の書式をダウンロードすることができないので、自分で略歴書の書式を作成するか、他の県の書式を修正して使う必要があります。

様式が用意されていない書類を求められることも

古物商の申請は、申請者の状況や申請先となる警察署によって、申請時に求められる書類が若干異なります。

そして、その地域独自で求められる書類に関しては書式が用意されていない為、自分で1から書類を作成する必要があります。

例えば、賃貸物件で申請する際の使用承諾書や、法人の事業目的に古物商に関する事業が入っていない場合の確認書、駐車スペースなしで車屋やバイク屋を始める場合の理由書などです。

これらの書類について求められた場合には、自分でネットで調べながら作成するか、行政書士に依頼して作成してもらう必要があります。

行政書士に依頼すればどこにも行かずに取れる?

行政書士に依頼した場合、どこにも行かずに古物商を取れるわけではありませんが、古物商の許可証の受取りに1度だけ警察署に行くだけで取得することは可能です。

例えば、古物商を自分で取る場合には、事前の相談、申請書の提出、許可証の受け取りと、計3回も管轄の警察署に行かなければなりません。

更に、必要書類の収集で市役所や区役所、法務局など、行かなければならばい場所も多いです。

また、申請書の記入ミスや添付書類に不備があった場合には、それに加えて何度か警察署に足を運ばなければなりません。

しかし、古物商の取得を行政書士に依頼した場合には、依頼先の行政書士にサービス内容にもよりますが、書類の収集~作成、提出まで行政書士がしてくれるため、ほとんどどこにも行かずに古物商の許可を取得することも可能というわけです。

例えば、弊所が提供する古物商許可ナビ代行のフルサポートプランでは、依頼者様は古物商の許可証を警察署に受け取りに行くだけで古物商の取れます。

\まずはお気軽にご相談下さい/

▶古物商許可ナビ代行の料金・サポート詳細ページに遷移します。

古物商を自分で申請する場合には注意

古物商を自分で申請する場合には、警察署以外にもいろいろな所に行く必要がありますが、実はそれ以外にも注意しなければなりません。

それは「古物商を行政書士に依頼する5つのメリットと『自分で申請』の落とし穴」の記事で詳しく解説していますが、古物商を自分で申請する場合には思わぬ落とし穴があるという点です。

特に、古物商は知らないうちに法律違反を犯してしまっている方も多いので、自分で申請しようと考えている方は気をつけて下さい。

古物商はどこで売る時に必要になる?

古物商は、中古品を継続して売買する場合には、売る場所に関係なく必要になります。

というのも、古物商が必要になるかどうかは「どこで売るか?」ではなく、中古品をビジネス(お金を稼ぐ目的)で売買しているかどうかで判断されるからです。

たとえば、仕入れた中古品をメルカリやラクマで繰り返し販売して利益を得ている場合、販売場所はフリマアプリだったとしても、ビジネスとして行っていると見なされるため古物商許可が必要になります。

ただし、例外として「私物を一時的にお金を得る目的で売る」場合には、古物商の許可は不要です。

なぜなら、私物を売ることがビジネスではなく、不用品の処分に該当するからです。

そんため、「メルカリに古物商はなぜいらない?必要なケースは?無許可はバレる?」でも解説しているとり、自分の不要品をメルカリで売る場合には古物商の許可は不要というわけです。

ビジネスか私物かどうかの線引きはどこにある?

ビジネスで中古品を販売しているのか、それとも私物で販売しているのか明確な線引きありません。

となると「私物を一時的にお金を得る目的で売る」場合には、古物商の許可は不要と説明したので、この記事を読んでいる方の中には、、、、

全て私物を売っていることにすれば、古物商を取らずに売買できるじゃん!

と思った方もいるかもしれません。

しかし、自分ではすべてを私物として売っていたとしても、傍から見たら中古品販売業に見える場合には、無許可営業とみなされる可能性があります。

例えば、同じ種類の商品を何個も販売していたり、過去の取引実績などから明らかに継続して中古品売買を継続しているような場合には、仮に本人が「私物を売っている」と説明しても、無許可営業と見なされる可能性が十分にあります。

また、古物商の無許可営業は「古物商の無許可は通報でバレる!後から申請で逮捕や罰則はある!?」でも解説しているとおり、意外に簡単にバレてしまうので、必ず許可を取得して営業するようにしましょう。

まとめ

この記事のまとめ

- 古物商は公安委員会(警察署)で取れる

- 申請書や誓約書は警察署HPか管轄の警察署窓口でもらえる

- どこで売るかに関係なく古物商は必要

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所