酒類販売免許の必要書類が多すぎて何から準備すればいいのかわからない…

法人と個人で必要な書類って違うのかな…

酒類販売免許の申請には色々な書類を準備しなければならず、提出する書類は最低でも30~50枚、多いケースでは100枚程度の書類を提出しなければなりません。

しかも、添付する書類や作成する書類は、取得する免許は申請者の状況によって異なるため、かなり複雑です。

そのため、初心者が自分で申請を行うとなると、ほとんどのケースで必要書類が不足していたり、記入ミスが多発するので、多くのケースでは免許の取得までに相当な時間を要します。

また、実際に自分で申請した場合には、そもそも許可がおりないという可能性も普通にあります。

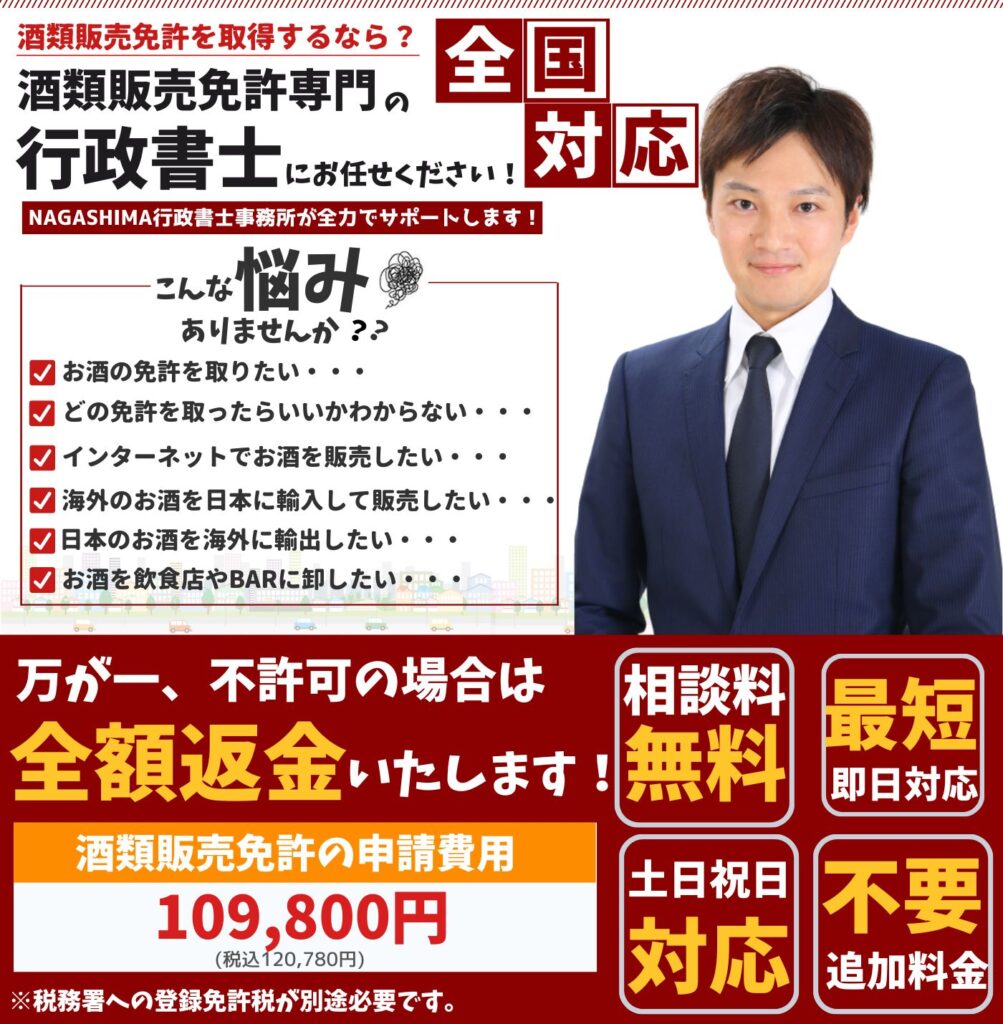

そのため、できるだけ短期間で免許を取得したいという方や、確実に免許を取りたい方は「酒類許可ナビ代行」の活用がおすすめです。

酒類許可ナビ代行では、専門の行政書士があなたの申請内容にあった適切な書類を準備・作成するので、最短期間で、しかも確実に免許の修得が可能です。

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

とはいえ、まずは必要書類を確認して自分で申請できるか判断したいという方もいるかと思います。

そこで、この記事では、どんな書類が必要なのか、どこで入手するのか、どう注意すれば良いのかについてわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

酒類販売免許の必要書類は免許の種類で異なる

酒類販売業免許には、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「洋酒卸売業免許」など、さまざまな種類があります。

これらはそれぞれ販売方法や販売相手が異なるため、申請時に審査するポイントも異なります。

そのため、申請にあたっては共通の書類がある一方で、免許の種類ごとに追加で求められる書類がある場合もあります。

このように、一括りに「酒類販売免許」といっても、必要書類の種類や内容は大きく異なります。

したがって、申請時には、取得を希望する免許の種類を明確にしたうえで、それに応じた書類を正確に準備することが重要です。

どの免許を取得すればいいのかわからない場合には、「酒類販売免許の種類や特徴をわかりやすく解説!どの免許を取るべき?」をご確認ください。

酒類販売免許の必要書類一覧【共通編】

ここでは、どの種類の酒類販売免許を申請する場合でも共通して提出が求められる書類をご紹介します。

それぞれの書類によって、必要なケースや取得先などがことなるので注意が必要です。

| 書類名 | 法人で申請 | 個人で申請 |

|---|---|---|

| 申請書 | 〇 | 〇 |

| 免許要件誓約書 | 〇 | 〇 |

| 履歴書 | 〇 | 〇 |

| 定款の写し | 〇 | ✕ |

| 地方税の納税証明書 | 〇 | 〇 |

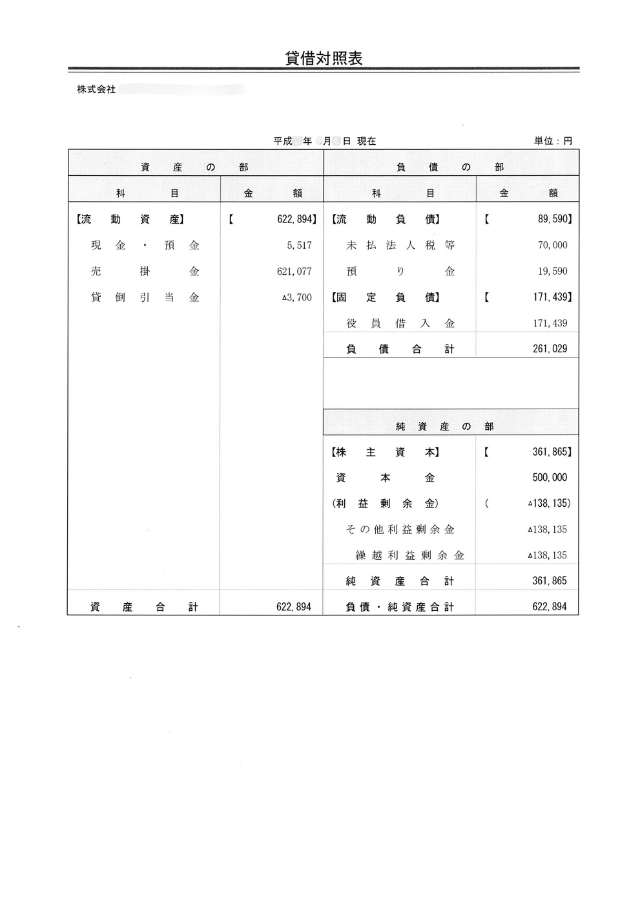

| 直近3事業年度分の財務諸表 | 〇 | ✕ |

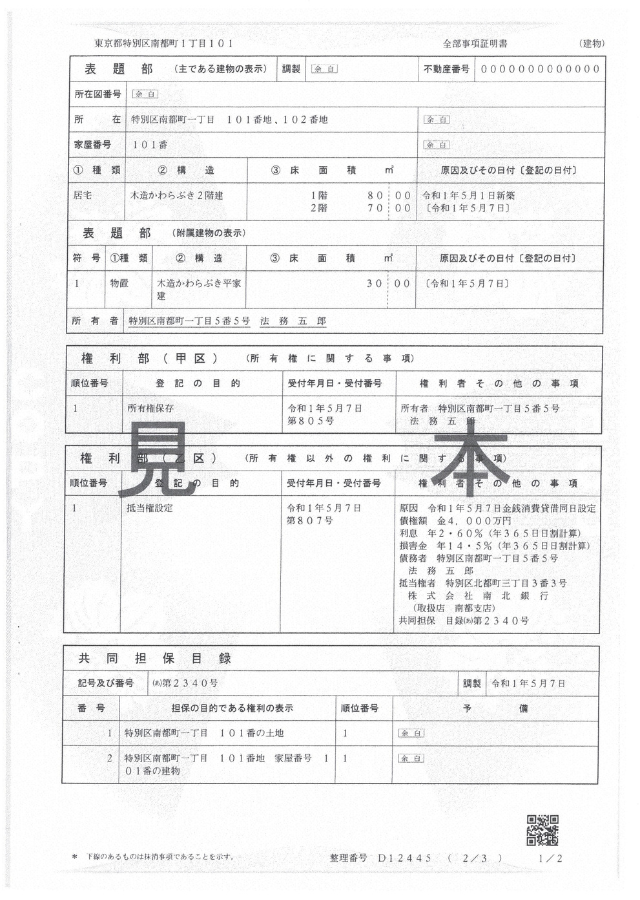

| 不動産登記事項証明書 | 〇 | 〇 |

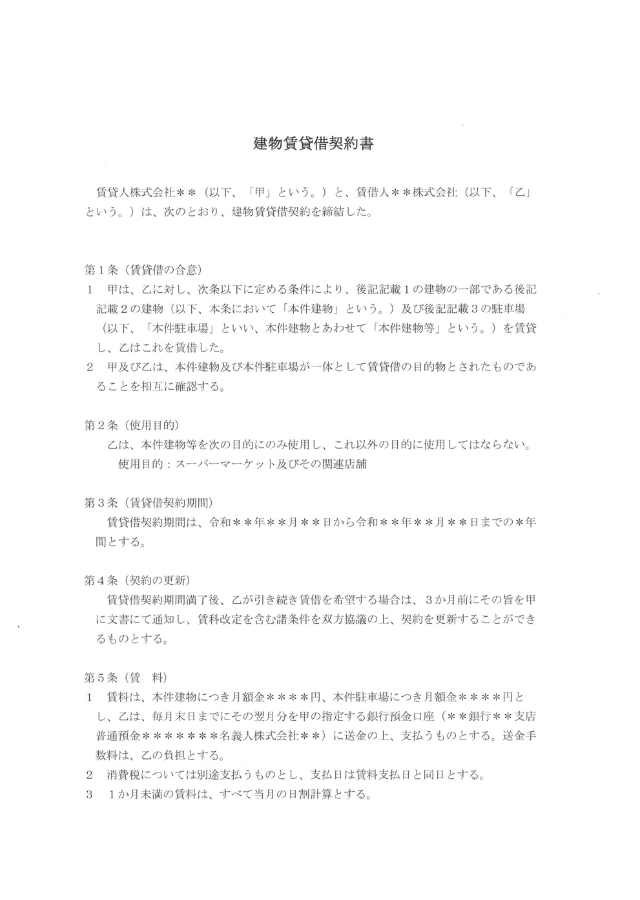

| 賃貸契約書のコピー | △ | △ |

| 不動産所有者の使用承諾書 | △ | △ |

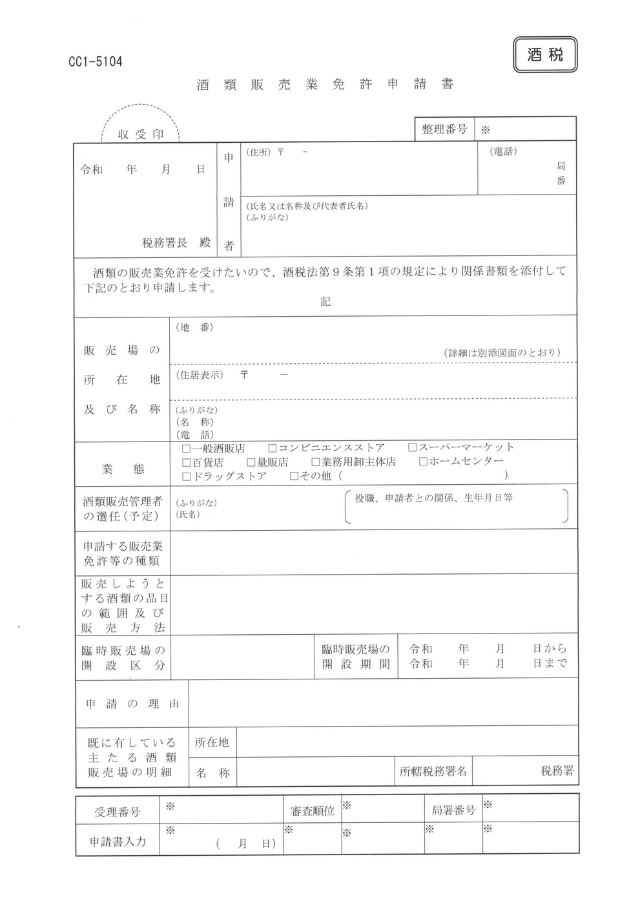

酒類販売免許の申請書

酒類販売免許の申請書は国税庁の公式サイトからダウンロード可能です。

申請書については、「一般酒類小売業免許の申請様式」「通信販売酒類小売業免許の申請様式」「酒類卸売業免許の申請様式」と分かれているので、申請する免許に応じた書類をダウンロードするようにしましょう。

また、申請書は「酒類販売業免許申請書」と「販売業免許申請書次葉1~次葉6」まで全てを作成し、提出する必要があります。

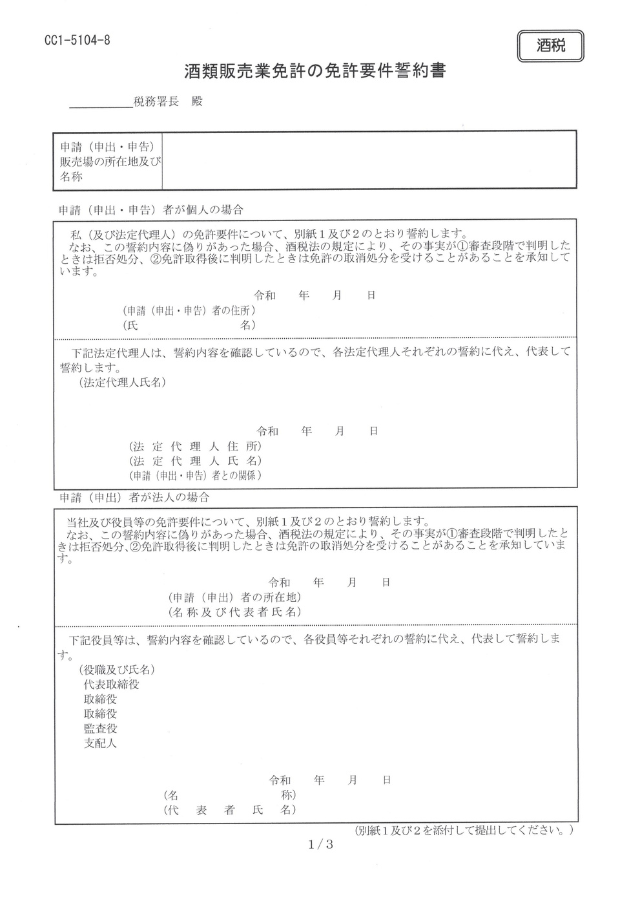

免許要件誓約書

免許要件誓約書とは、酒類販売免許の要件を満たしていることを約束する書類です。

免許要件誓約書は国税庁の公式サイトからダウンロード可能です。

また、免許要件誓約書についても、「一般酒類小売業免許の申請様式」「通信販売酒類小売業免許の申請様式」「酒類卸売業免許の申請様式」と分かれているので、申請する免許に応じた書類をダウンロードするようにしましょう。

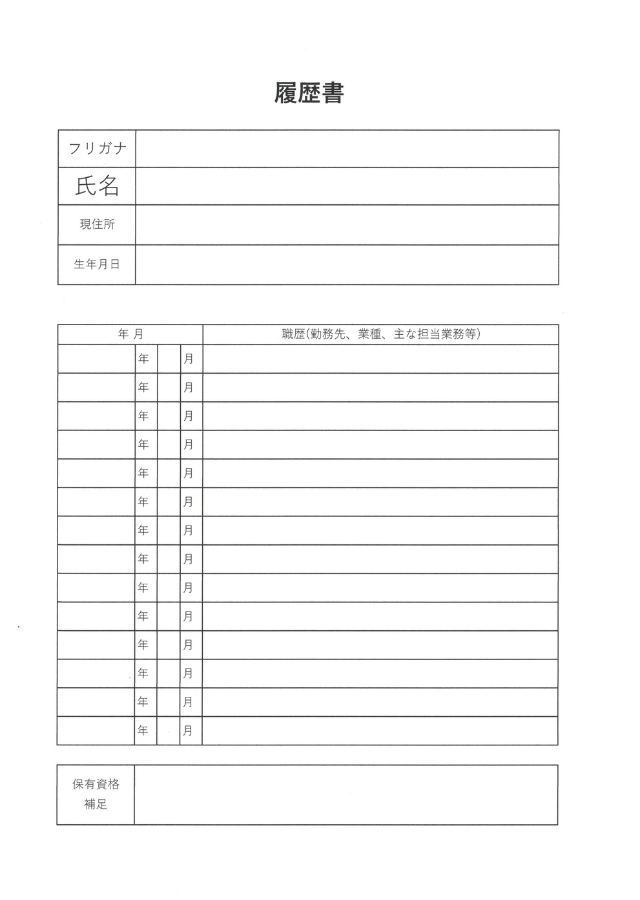

履歴書

酒類販売免許の取得要件である「酒類販売業を経営する十分な能力」や「適正な酒類販売を行える知識」があるかを証明するため、履歴書の提出が求められます。

履歴書には特に定められた様式などはありませんが、以下の内容を記載する必要があります。

- 住所・氏名

- 生年月日

- 職歴(会社名)

- 業種

- 担当事務内容

因みに、「酒類販売免許の履歴書の書き方」の記事では酒類販売免許の申請に使える略歴書ひな型が無料でダウンロードできるので、略歴書のフォーマットが欲しいという方は是非活用してください。

定款の写し

定款とは、会社の基本情報や規則などを定めた「会社のルールブック」のようなもの、会社の目的や名称、本店所在地、資本金、発起人などが記載されています。

定款は会社設立時に作成し、会社で保管しているのことが一般的なので、定款の原本をコピーして提出します。

また、定款の事業目的については、酒類販売の定款や登記簿謄本とは?の記事でも解説していますが、酒類販売免許に関する事業目的が入っていなければなりません。

そのため、もし定款や法人の登記簿謄本の事業目的を確認して入っていない場合には、酒類販売免許の申請前に追加しておく必要があります。

地方税の納税証明書

地方税の納税証明書とは、都道府県や市区町村が地域ごとの行政サービスを提供するために課税される税金の未納・滞納がないことを証明するための書類です。

酒類販売免許の申請には以下の2種類の納税証明書を取得して提出する必要があります。

- 都道府県税の納税証明書

- 市区町村税の納税証明書

酒類販売免許で提出する地方税の納税証明書は、一般的な納税証明書(所得税・法人税の納税証明書)とは異なるため、間違えないように取得しましょう。

地方税の納税証明書については、「酒類販売免許の納税証明書の取り方と注意点」の記事をご確認ください。

直近3事業年度分の財務諸表

財務諸表については「貸借対照表」及び「損益計算書」を提出すれば問題ありません。

「貸借対照表」及び「損益計算書」は、決算書を作成する際に必ず作成する書類ですので、最終事業年度以前3事業年度分を準備してください。

因みに、最終事業年度以前3事業年度分を提出する理由は、酒類販売免許の要件である「直近3期連続で資本等の額の20%を超える赤字の場合」又は「最終事業年度の決算書で債務超過の場合」に該当しないことを証明するためです。

そのため、これらの該当する場合に酒類販売免許を申請しても許可を取得できない可能性があるので注意が必要です。

詳しくは「酒類販売免許は赤字や債務超過でも取れる?」の記事で解説しています。

不動産の登記事項証明書

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)とは、不動産の所有者や所在地、大きさや構造、土地の使用目的などの情報を記載した書類のことで、酒類販売場の建物・土地の所有者を確認するために提出します。

不動産の登記事項証明書は全国どこの法務局でも取得できますし、登記・供託オンライン申請システムを利用してパソコンやスマホからでも請求が可能です。

ただし、不動産の登記簿を取得するのは住所ではなく、地番の情報が必要だったり、建物が複数の土地にまたがっている場合には全ての地番に対応する土地の登記事項証明書が必要なの細かな決まりがあります。

そのため、不動産の登記登記事項証明書の取得になれていない方は、法務局の窓口で確認しながら取得することをおすすめします。

因みに、不動産の登記事項証明書の取り方については、「酒類販売免許の不動産登記事項証明書の取り方」の記事で詳しく解説しています。

賃貸契約書のコピー

酒類販売場が賃貸物件の場合には、不動産の登記事項証明書だけでは、販売場の使用権限が確認できないので、賃貸借契約書の提出も必要となります。

賃貸契約書のコピーを提出する際は以下の点を必ず確認するようにしてください。

もし、上記のどれからに該当する場合に、不動産登記事項証明書と賃貸契約書のコピーに加え、次に紹介する使用承諾書の添付も必要となります。

賃貸物件で申請する際のポイントについては「酒類販売免許の賃貸契約書のポイントと注意点」をご確認ください。

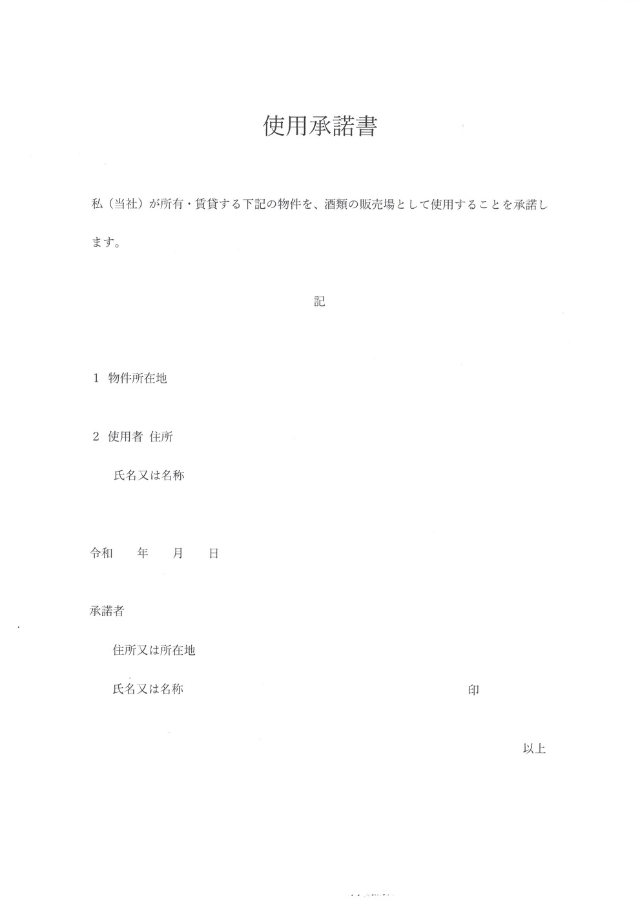

不動産の使用承諾書

不動産の使用承諾書とは、建物や土地の所有者(または管理者)が、申請者に対してその物件を酒類販売の目的で使用することを承諾する書面のことです。

通常、不動産の登記事項証明書と賃貸契約書で建物の使用権限を証明することが可能ですが、それだけでは適切な使用権限が証明できない場合に不動産の使用承諾書を添付します。

使用承諾書についても、特に決まった様式ないため、基本的には自身で使用承諾書を作成し、所有者や貸主から署名を貰います。

因みに、「酒類販売免許の使用承諾書の必要なケースと書き方」の記事では酒類販売免許の申請に使える使用承諾書のひな型が無料でダウンロード可能なので、書式が欲しいという方は是非活用してください。

また、使用承諾書は建物だけではなく土地の所有者や、複数で所有している場合には、その全ての人から使用承諾をもらう必要がある点は注意しなければなりません。

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

免許の種類ごとに異なる必要書類

ここからは、各酒類販売免許の種類ごとに特有の必要書類を解説します。

具体的には、以下の免許を取得する場合には、共通の必要書類とは別に追加で添付書類が必要です。

- 通信販売酒類小売業免許

- 洋酒卸売業免許

- 輸出入卸売業免許

- 自己商標酒類卸売業免許

通信販売酒類小売業免許の必要書類

インターネットでお酒を販売する場合に、以下のようなネット通販に関連する書類の提出が必要です。

- 通販サイトのTOP~購入完了までのレイアウト図

- 特定商取引法に基づくページ

- 注文確認・入金確認メール

- 納品書のテンプレート

上記については「未成年者飲酒禁止法」に基づき表記や、「特定商取引法」に基づく表記など、法律に則った表記が必要となるので注意してください。

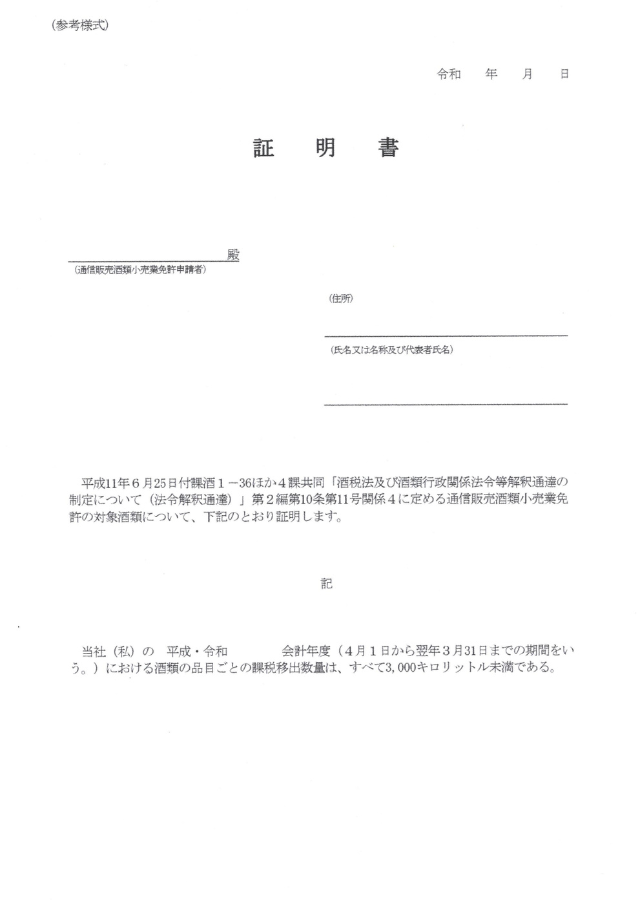

一方、課税移出数量証明書については、国産のお酒をネットやカタログ等で販売する場合に必要となる書類です。

課税移出数量証明書とは?、わかりやすく言うと販売するお酒が販売の要件に該当するお酒であることを証明する書類のことです。

また、通信販売酒類小売業免許の必要書類や取得方法について詳しく知りたい方は、「通信販売酒類小売業免許」の記事をご確認ください。

洋酒卸売業免許の必要書類

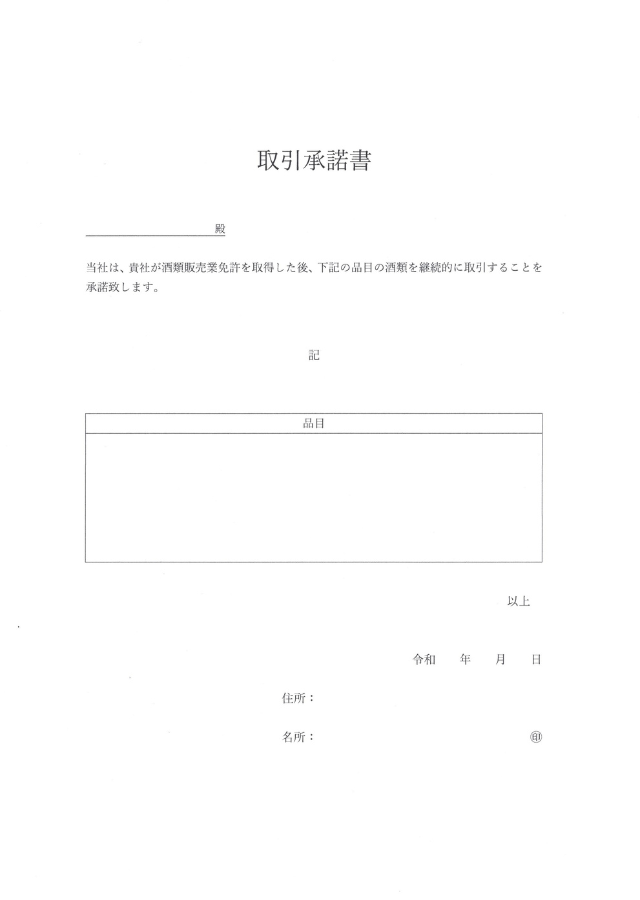

洋酒卸売業免許を取得する場合には、仕入れ先や販売先の取引承諾書が必要となります。

取引承諾書とは、免許取得後に酒類の仕入れ先や販売先が確保されていることを税務署に証明するための書類のことです。

取引承諾書についても、書式は定められておらず、自身で作成する必要があります。

因みに、「酒類販売免許の取引承諾書」の記事では酒類販売免許の申請に使える取引承諾書のひな型が無料でダウンロード可能なので、書式が欲しいという方は是非活用してください。

また、洋酒卸売業免許の必要書類や取得方法について詳しく知りたい方は、「洋酒卸売業免許」の記事をご確認ください。

輸出入卸売業免許の必要書類

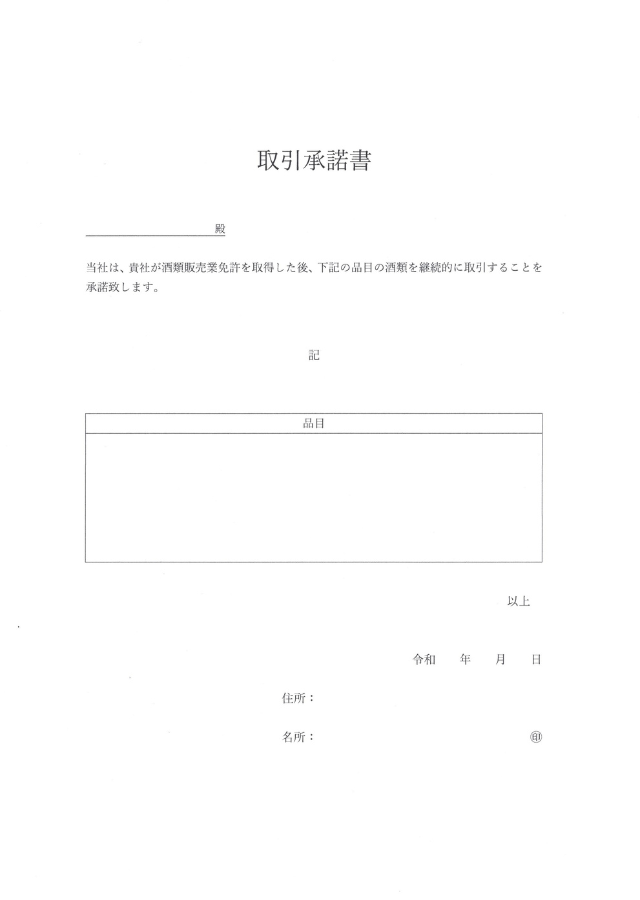

輸出入酒類卸売業免許を申請する場合には、国内外の仕入れ先及び販売先の取引承諾書が必要となります。

取引承諾書とは、免許取得後に酒類の仕入れ先や販売先が確保されていることを税務署に証明するための書類のことです。

取引承諾書についても、書式は定められておらず、自身で作成する必要があります。

また、国外から承諾書を取得した場合には、取引承諾書を和訳した書類の添付も忘れないようにしましょう。

因みに、「酒類販売免許の取引承諾書」の記事では輸出入酒類卸売業免許の申請に使える取引承諾書のひな型が無料でダウンロード可能です。

また、輸出入卸売業免許の必要書類や取得方法について詳しく知りたい方は、「輸出卸売業免許」又は「輸入卸売業免許」の記事をご確認ください。

自己商標酒類卸売業免許の必要書類

自己商標酒類卸売業免許を取得する場合には、販売する自社ブランに関する上記のような書類が必要となります。

この中でも特に重要となるのが、「製造委託契約書」と「ラベル案」です。

この2つの書類に関しては、免許を申請する前に既に作成しておかなければならない点は注意が必要です。

また、輸出入卸売業免許の必要書類や取得方法について詳しく知りたい方は、「自己商標卸売業免許」の記事をご確認ください。

酒類販売免許の書類準備で注意すべきポイント

ここまでは申請に必要な書類について解説してきましたが、書類に不備や手続きミスがあると、申請が受理されなかったり、審査が長引いたりする原因になります。

ここでは、書類準備の際に特に注意しておきたいポイントを3つに絞って解説します。

注意ポイント

- 公的書類の有効期限は3カ月

- 公的書類については原本を提出

- イレギュラーな場合の税務署へ事前相談

公的書類の有効期限は3カ月

不動産の登記事項証明書や納税証明書などの公的書類は、基本的には取得から3カ月以内の書類を提出する必要があります。

なぜなら、取得から3カ月以上経過している場合には、証明内容が変わっている可能性があるからです。

そのため、公的書類については申請書の提出目途が立ってから取得することをおすすめします。

公的書類については原本を提出

不動産の登記事項証明書や納税証明書などの公的書類は、取得した原本を提出します。

一方、法人の定款や賃貸契約書のコピー、使用承諾書や取引同意書などはコピーを提出しても問題ありません。

特に、申請で提出した書類は返却されないので、自社で保管しておきたい書類についてはコピーを提出するようにしましょう。

イレギュラーな場合の税務署へ事前相談

酒類販売免許の申請では、「こういう場合の書類はどうしたらいいの?」といったケースは少なくありません。

たとえば、親族が所有者の不動産で賃貸契約書がない場合や、大企業が所有するビルで使用承諾書がもらえないような場合があります。

このような場合には、管轄の税務署に事前相談することで、柔軟な対応や代替書類の案内を受けられることがあります。

そのため、自己判断せず、早めに相談するのがおすすめです。

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 酒類販売免許の必要書類は免許によって異なる

- 酒類販売免許は免許の種類によって様式が異なる

- 公的書類については取得後3カ月以内の書類を提出する

- イレギュラーな案件は事前に管轄の税務署に相談する

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所