登記事項証明書ってどうやって取るの?

登記事項証明書で確認しないといけない事って何?

酒類販売免許の申請には、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の提出が必須です。

しかし、登記事項証明書には複数の種類があり、どれを取得すればよいのか、どうやって取得するのか分からないという方も多いのではないでしょうか?

また、住所ではなく地番で取得する必要があることや、建物が複数の土地にまたがっている場合はすべての地番の証明書が必要など、知らないとスムーズに取得できないポイントもあります。

そこで、この記事では、酒類販売免許の申請に必要な登記事項証明書の種類、取得方法、注意点を分かりやすく解説します。

\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/

▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。

この記事を書いた人

不動産の登記事項証明書とは?

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)とは、不動産の所有者や所在地、大きさや構造、土地の使用目的などの情報を記載した書類のことです。

ちなみに、不動産の登記簿謄本や不動産登記簿と呼ばれることもありますが、これらは基本的に「登記事項証明書」と同じものを指します。

登記事項証明書には、「全部事項証明書」、「現在事項証明書」、「一部事項証明書」、「閉鎖事項証明書」があるのですが、以下のように記載内容が異なります。

| 名称 | 内容 | 記載される情報 |

|---|---|---|

| 全部事項証明書 | 登記簿に記載されたすべての情報を証明する書類 | 所有者、権利関係、過去の履歴、制限事項など |

| 現在事項証明書 | 現在効力のある登記事項のみ記載 | 現在の所有者、権利関係、制限事項(過去の履歴はなし) |

| 一部事項証明書 | 指定した範囲の登記事項のみ記載 | 特定の権利や一部の事項のみ |

| 閉鎖事項証明書 | 登記が閉鎖された不動産の登記事項を記載 | 過去の所有者、権利関係、閉鎖理由など |

そして、酒類販売免許の申請では全部事項証明書を取得して提出する必要があります。

なぜ不動産登記簿の提出が必要なのか?

酒類販売免許の申請で不動産の登記事項証明書が求められる理由は、以下の3つを確認するためです。

- 営業所の実態を確認するため

- 申請書の使用権限の確認するため

- 営業所の適法性を確認するため

酒類販売免許の販売場の要件でも詳しく解説しましたが、酒類販売免許を取得する場合には必ず販売場を設けなければなりません。

そのため、税務署は申請者が実際に販売場を持っているか、適切に使用する権限があるか、そして法的に問題がないかを確認する必要があります。

その証拠として、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の提出が求められているわけです。

営業所の実態を確認するため

税務署は、申請された販売場が実在するかどうかを登記事項証明書で確認します。

架空の販売場や、実際には営業が行われない場所での申請を防ぐため、登記簿上の情報と申請内容を照らし合わせます。

特に、登記事項証明書と賃貸契約書の情報が一致しない場合や、登記上の建物が実際には存在しない場合には、審査で問題となる可能性があります。

申請書の使用権限の確認するため

登記事項証明書には所有者情報が記載されているため、申請者がその販売場を適法に使用できるかどうかを登記事項証明書で確認します。

仮に、登記事項証明書の所有者と賃貸契約書の貸主が一致しない場合、申請者が契約書なしに勝手に利用していたり、無断転貸の可能性も考えられます。

そうなると、税務署は申請者に適切な使用権限があるのか確認できないため、登記事項証明書とは別に使用承諾書を添付する必要があります。

営業所の適法性を確認するため

酒類販売免許を取得するには、販売場が法律上適正な場所であることが求められます。

そのため、税務署は登記事項証明書をもとに、営業が可能な土地・建物かどうかを確認します。

特に、都市計画法や農地法に基づく制限に該当する場合、販売場として使用できないことがあるため注意が必要です。

営業所の適法性に関して、詳しくは「酒類販売免許の販売場の要件」をご確認ください。

\酒類販売許可の情報収集はこれで終了/

▶申請の手順から許可後の義務まで、この1記事ですべて網羅しています。

不動産の登記事項証明書の取得方法と注意点

土地・建物の登記事項証明書は、法務局や証明サービスセンターの窓口で取得できるほか、郵送請求やオンライン請求も可能です。

自宅や会社のパソコンから「登記・供託オンライン申請システム」を利用して請求することができ、証明書は郵送で受け取るか、最寄りの法務局や証明サービスセンターで受け取ることができます。

ただし、オンライン申請を利用するには事前に申請者情報の登録が必要な点に注意が必要です。

登記事項証明書の取得費用は1通600円で、通常は土地と建物それぞれ1通ずつ必要になるため、合計1,200円かかります。

登記事項証明書の取得申請手続き自体は難しくありませんが、初めての方が戸惑いやすいポイントがあるため、以下の点に注意しましょう。

住所ではなく地番で取得する

土地や建物の登記事項証明書を取得する際には、住所ではなく地番の情報が必要です。

地番とは、法務局が不動産ごとに割り振った番号のことで、住所とは異なります。

住所と似ていますが、登記事項証明書の申請には地番を正しく指定する必要があるため注意が必要です。

例えば、東京タワーの場合、住所と地番で以下のように異なります。

| 表示方法 | 例 |

|---|---|

| 住所 | 東京都港区芝公園四丁目2番8号 |

| 地番 | 東京都港区芝公園4丁目407番地6 |

このように、住所と地番は異なるため、間違えて住所で申請しないよう注意しましょう。

地番は、賃貸契約書に記載されていることが多いですが、記載がない場合は、販売場がある地域を管轄する法務局に連絡すれば電話で確認することが可能です。

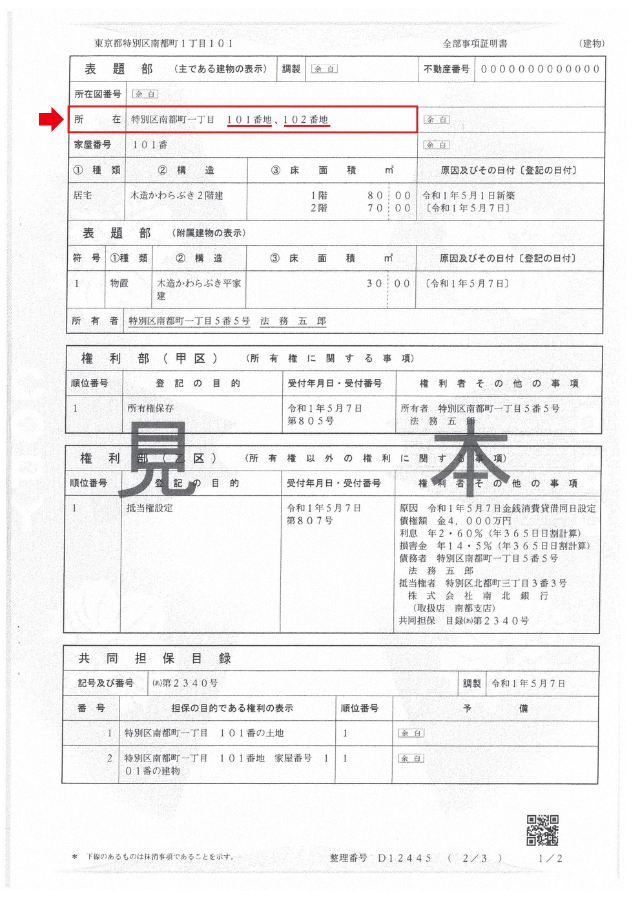

建物の底地の全ての地番が必要

酒類販売免許の申請で必要となるのは、「建物の登記事項証明書」と「土地の登記事項証明書」です。

そして、この2つの中でも特に注意すべきなのが、土地の登記事項証明書です。

なぜなら、建物が複数の土地にまたがっている場合、すべての地番に対応する土地の登記事項証明書を取得する必要があるからです。

「建物が複数の土地にまたがる場合」とは、Aという建物が「東京都港区芝公園4丁目407番地6」と「東京都港区芝公園4丁目407番地7」という土地にまたがって立っている場合です。

このような場合、「東京都港区芝公園4丁目407番地6」と「東京都港区芝公園4丁目407番地7」の2件の土地の登記事項証明書を取得する必要があります。

因みに、建物が複数の土地にまたがっているかどうかは、建物の全部事項証明書の所在地の欄を確認すればわかります。

上記の例で言えば、「101番地」と「102番地」の2件の登記事項証明書を取得することになります。

また、どの土地の登記簿が必要か判断が難しい場合は、法務局の窓口で「この建物の底地の登記簿をすべて取得したい」と伝えれば、必要な登記簿を漏れなく取得することができます。

酒類販売免許を取得するなら酒類許可ナビ代行

できるだけ早く免許を取得したい…

不安なことを色々相談しながら申請を進めたい…

そんな方は、酒類販売免許の専門家が事前相談から免許取得まで徹底的にサポートいたします。

\無料診断・無料相談はこちら/

※初回無料相談・全国対応。受付時間9:00~18:00(土日祝日も対応可!)

\1分でかんたん入力/

※初回相談無料・全国対応・土日OK!

まとめ

この記事のまとめ

- 酒類販売免許の申請では全部事項証明書が必要

- 不動産の登記事項証明書は地番で取得する

- 建物が複数の土地にまたがる場合には全ての地番が必要

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所